por Priscila Carvalho

Priscila Delgado de Carvalho

Publicado no Congresso em Foco

Mulheres, evangélicos e agronegócio já eram atores coletivos esperados para a campanha eleitoral de 2022. Indígenas e sem terra ganharam visibilidade ao longo do pleito, nos debates sobre reforma agrária e meio ambiente, e também ao eleger candidatos próprios. Resultados do primeiro turno acabaram por evidenciar os grupos armamentistas, que em 2022 articulam estratégias de apoio a candidatos de peso com mobilizações de rua e angariaram visibilidade na imprensa.

Grupos armamentistas são conhecidos pelo lobby em defesa da flexibilização da política de armas. Apresentar demandas diretamente aos parlamentares é uma das principais atividades de grupos de pressão que se organizam para defender seus interesses. Em geral, a estratégia de contato direto é usada por quem tem maior poder econômico, que se traduz em acesso mais direto a parlamentares via relações pessoais ou assessorias contratadas.

Desde 2018, grupos pró-armas ganharam visibilidade com a facilitação do acesso a armas para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e pelo expressivo apoio da família Bolsonaro, mas em 2022 foram além dessa conexão.

Uma das atividades, em 2022, foi a divulgação de uma lista de candidaturas alinhadas com a agenda armamentista pela principal associação da área, a Proarmas. A lista – que não está mais no ar – chegou a 88 nomes, incluindo mais de trinta deputados estaduais e federais, dez senadores e seis governadores – estes últimos, todos do PL. Havia ali tanto candidatos diretamente ligados às organizações pró-armas, como outros sabidamente apoiadores de suas plataformas. O sucesso eleitoral de pessoas apoiadas pelo movimento, mas não diretamente associadas a ele, acabou sendo divulgado como vitória dos armamentistas – ao que parece, então, a estratégia da lista deu certo para gerar visibilidade sobre o tema na imprensa.

A estratégia de campanha gerou também resultados eleitorais diretos. Marcos Pollon, fundador do Proarmas e candidato pelo PL, foi eleito o deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul. Da lista, foram eleitos ainda sete senadores, 16 deputados federais e dez deputados estaduais. Cinco candidatos disputam o segundo turno, segundo levantamento da Folha de S. Paulo, que menciona também o financiamento às campanhas por proprietários de clubes de tiros e lojas de armas. Até aqui, foram três estratégias: candidatos diretos, visibilidade a apoiadores da causa e do próprio movimento e financiamento de campanhas.

Há uma quarta: o Proarmas, de Pollon, também foi às ruas, defendendo uso de armas sob o enquadramento da liberdade. Em julho, o III Encontro Proarmas reuniu centenas de apoiadores em Frente à Catedral de Brasília para uma manifestação, com carro de som e uma performance, difundindo seu enquadramento de que a defesa das armas é defesa da liberdade. Ativistas posicionaram-se a distâncias idênticas, formando quadrados no gramado da Esplanada, em frente a uma bandeira verde-amarela. Dois meses depois, nas comemorações do 7 de setembro, integraram ato pró-Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios.

A mobilização de apoiadores no espaço público, para dar visibilidade à sua agenda e mostrar que tem apoio numérico relevante, é a principal estratégia de movimentos sociais, desde o século 19. O uso dessas estratégias por organizações e associações da direita e extrema-direita cresceu no Brasil a partir de 2013, alterando a configuração da sociedade civil no Brasil, com a chegada de temas antes inexistentes ou, pelo menos, pouco visíveis.

A eleição de candidatos simpáticos à flexibilização da legislação sobre porte e uso de armas não é novidade. A bancada da segurança pública – também conhecida como bancada da bala – cresceu paulatinamente no Congresso: de 210 deputados em 2011, para 306 na legislatura 2019-2023. A expectativa é que, em 2023, siga crescendo: o número de policiais e militares eleitos na Câmara aumentou 35,7% em 2022, segundo levantamento da CNN: dez candidaturas além das 28 do pleito anterior, a maioria do PL.

O empenho de ativistas armamentistas para chegar diretamente a cargos representativos dá pistas de como buscarão seguir influenciando a política institucional. A julgar pelos apoios entre políticos eleitos e em setores da sociedade, pode-se esperar que a agenda armamentista continue visível nos próximos anos.

* Priscila Delgado de Carvalho é pós-doutoranda no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Inova Juntos). Pesquisadora do INCT IDDC. Investiga a atuação de atores coletivos em processos democráticos, com ênfase na transnacionalização de movimentos sociais e sindicatos rurais e percepções de cidadãos sobre autoritarismo e democracia. Doutora em Ciência Política pela UFMG.

por Priscila Carvalho

Priscila D. Carvalho

Publicado no Brasil de Fato

Cerca de 54% do eleitorado que habita em zonas rurais pretende votar em Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo, e outros 30% afirmam que escolherão Jair Bolsonaro. A diferença de 24 pontos percentuais está bem acima dos 8 pontos percentuais encontrados entre a população urbana. Entre os últimos, há 42% de intenção de votos em Lula e 34% em Bolsonaro, de acordo com dados da pesquisa “A Cara da Democracia no Brasil”, conduzida pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT) entre 9 e 14 de setembro. A explicação para a diferença pode estar relacionada à alta presença, nas áreas rurais, de cidadãos das menores faixas de renda, bem como à concentração de áreas rurais no Nordeste (onde estão 27% delas, contra 7% no Sudeste).

O dado permite sugerir que, apesar da visibilidade do apoio de boa parte do agronegócio ao candidato Jair Bolsonaro, essa preferência não reflete, necessariamente, a opção nas urnas dos brasileiros vivendo em áreas rurais, que somam 13,9% entre os entrevistados na pesquisa do INCT.

Outros dados da pesquisa também oferecem um olhar sobre a complexidade do Brasil Rural. Cerca de 42% dessa população se diz satisfeita com a democracia, contra 37% dos urbanos (somadas as respostas muito satisfeito/satisfeito).

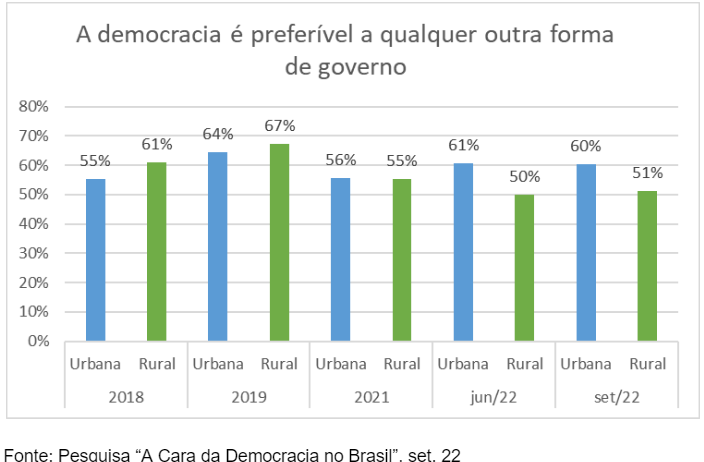

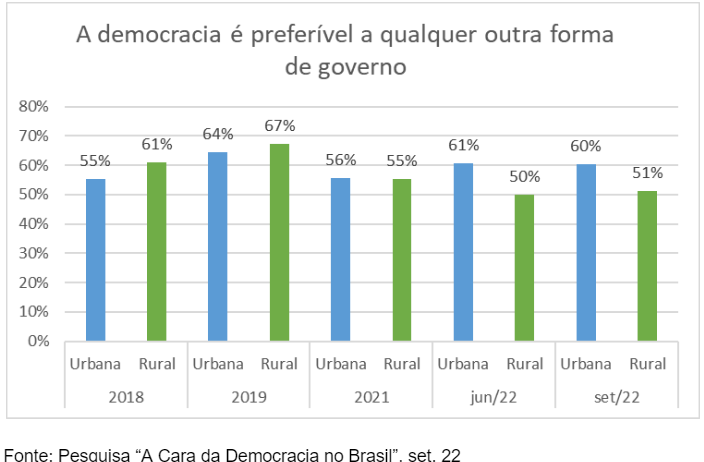

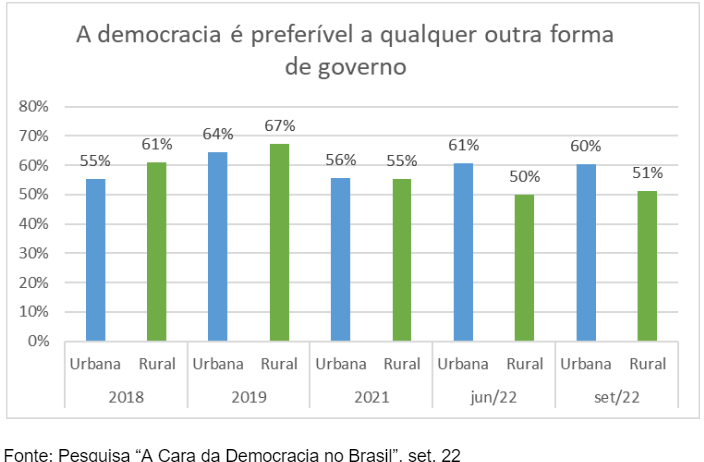

O quadro é diferente quando se trata da preferência pela democracia. Perguntados sobre com qual das afirmativas concordam mais, apenas 51% dos habitantes de áreas rurais dizem que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, abaixo da preferência da população urbana (60%) e do total nacional (59%). Este dado traz uma novidade, pois entre 2018 e 2019 a preferência pela democracia entre os rurais esteve levemente mais alta do que entre a população urbana, mas já tinha sido detectada em junho de 2022, como se vê no gráfico abaixo.

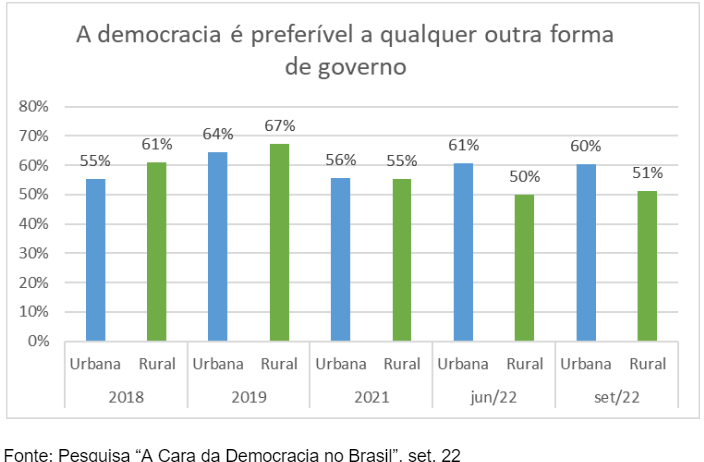

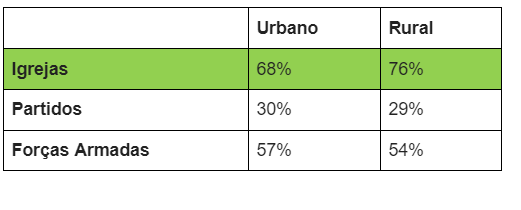

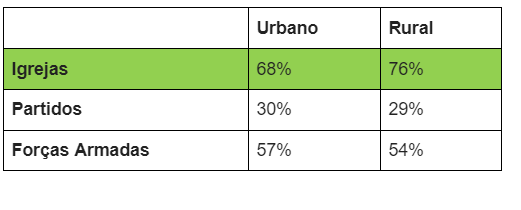

Por fim, nas áreas rurais, a confiança nas instituições se mostrou um pouco mais alta do que nas urbanas. Há uma expressiva confiança nas igrejas, que, entre a população rural, chega a 76%, indicando a permanência do já conhecido padrão de mais forte religiosidade nessas áreas. Entre as instituições do Estado, a Polícia Militar, que em geral está envolvida em atividades de patrulhamento em áreas rurais, é objeto de confiança – 10 pontos percentuais a mais do que entre populações urbanas. Em todas as outras questões sobre confiança – na presidência da República, no Congresso, nos partidos, no Supremo Tribunal Federal, nas Forças Armadas – há forte proximidade entre ambos, inclusive dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A maior confiança nas igrejas e na Polícia Militar parece indicar que a população rural confia mais nas instituições que estão mais presentes nas áreas menos concentradas do país. Também dá pistas de que as instituições propriamente políticas são vistas com menos apreço do que ambas. Para interessados no fortalecimento das instituições relacionadas à democracia, pode ser uma boa pista no sentido de que a percepção de presença seja um elemento importante para angariar confiança entre populações rurais.

Na pesquisa “A Cara da Democracia no Brasil” foram realizadas 1.535 entrevistas presenciais em 101 cidades de todas as regiões do país, realizadas entre 9 e 14 de setembro.

Priscila Delgado de Carvalho é pesquisadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (pós-doutorado) e pesquisadora associada do INCT Instituto da Democracia. Investiga a atuação de atores coletivos em processos democráticos, com ênfase na transnacionalização de movimentos sociais e sindicatos rurais, e percepções de cidadão

por Camila Penna de Castro

Acácio Zuniga Leite e Camila Penna

Publicado na Mídia Ninja

Bolsonaro vem fazendo grandes eventos de campanha na forma de entrega de “títulos de propriedade” para os assentados da reforma agrária. Iniciativa que havia sido nomeada como Abril Verde e Amarelo, a avalanche de eventos festivos financiados pelo Governo Federal entrou no período eleitoral mobilizando a estrutura do Incra em diversos estados. Pasmem, os órgãos de fiscalização e controle têm mantido silêncio absoluto sobre isso. Em entrevista realizada em 01/02/2022 para o programa Questão de Ordem, para o canal AgroMais, o presidente do Incra Geraldo Melo Filho afirmou que se avançou na regularização fundiária por meio da entrega de 278 mil títulos emitidos nos três primeiros anos de governo. Em outubro, o site do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Agropecuária (Mapa) informa que mais de 400 mil documentos de titulação foram emitidos no governo Bolsonaro. Contudo, entre os números que o governo divulga e ”títulos de propriedade” há uma grande diferença.

Com base nos dados divulgados no site do Mapa afirmamos, em texto anterior, que 400 mil títulos foram entregues entre 2019 e 2022. Porém, os dados completos disponibilizados pelo Incra, que diferenciam entre os tipos de documentos comprobatórios entregues aos assentados, mostram discrepância entre esse número “oficial” e a realidade. A seguir, a partir de uma análise mais aprofundada dos dados do Incra, explicamos porque é falso o discurso de entrega de 400 mil títulos de propriedade.

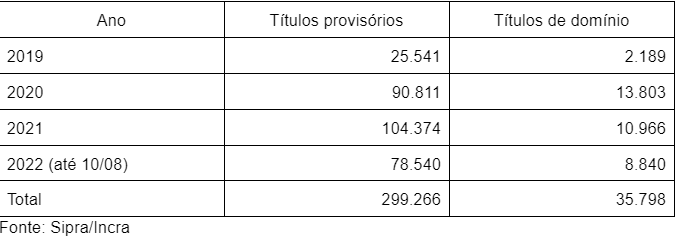

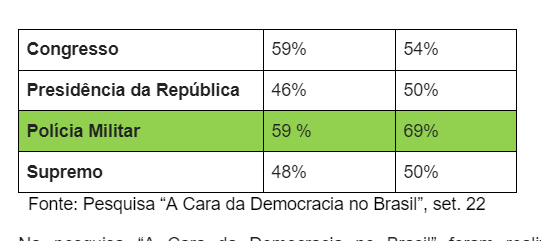

A contabilidade criativa começa quando são juntados títulos provisórios e títulos definitivos. De acordo com dados de agosto de 2022, enquanto foram emitidos 299.266 mil títulos provisórios em assentamentos durante o governo Bolsonaro, os títulos definitivos foram 35.798.

Na política de reforma agrária existem diferentes tipos de documentos comprobatórios. Os Contratos de Concessão de Uso (CCU) são documentos provisórios que apenas comprovam o vínculo das famílias com o Incra. Por meio deles deveriam ser acessadas políticas de desenvolvimento que o governo Bolsonaro esvaziou, como o Crédito Instalação nas modalidades Fomento e Fomento Mulher que, por exemplo, tiveram execução orçamentária zero em 2022.

Já os títulos de domínio representam a transferência da propriedade da terra do Incra para as famílias assentadas. Esses podem servir de garantia em empréstimo bancário e, ressalvadas as condicionantes legais, podem ser comercializados. A tabela abaixo demonstra a emissão de títulos pelo Incra no período de 2019 a 2022, discriminando títulos provisórios e títulos definitivos.

Dos 400 mil títulos que foram emitidos, quase 300 mil são provisórios e não conferem “propriedade privada” ao beneficiário, sendo apenas a primeira etapa de documentação na Política Nacional de Reforma Agrária. Quando o governo junta cachorro e abacaxi no mesmo saco, não faz outra coisa que não confundir. Na prática, Bolsonaro está entregando para 90% das famílias um papel que só representa o que elas já sabem que são: famílias assentadas. O resto é conversa pra boi dormir.

Não é de hoje que as controvérsias sobre os números do Incra surgem. Mas, se anteriormente a divergência era pela quantidade de famílias assentadas e a quantidade de área destinada para a reforma agrária, agora a contabilidade criativa reside nas famílias tituladas. Quando se analisa com lupa os dados da documentação emitida e entregue e o tipo de documento, fica explícito que esse discurso é enganoso.

A emissão de títulos provisórios é ultra simplificada e foi feita no atacado. O Governo Federal patina na sua única meta de política para os assentamentos. Além disso, vale mencionar que boa parte dos títulos emitidos não foram entregues. Vários desses eventos de entrega de títulos realizaram “entregas simbólicas”. Há de se suspeitar que só foram emitidos para engrossar a tal contabilidade criativa.

Ao mesmo tempo em que propaga a informação de que está, de fato, garantindo terra aos assentados, a paralisação da reforma agrária neste governo está explícita. Em recente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a Contag e diversas entidades demonstraram os danos da paralisação do processo de criação de assentamentos. Em especial destacamos dois: a ocupação desenfreada das terras públicas não destinadas e a permanência de milhares de famílias em acampamentos precários aguardando o cumprimento da Constituição Federal, que manda que as terras públicas cumpram função socioambiental.

Acácio Zuniga Leite é presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra) e doutorando em Desenvolvimento Sustentável pela UnB

Camila Penna é professora de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

por Mariana Dutra

Priscila D. Carvalho e Mariana Dutra

Publicado na Mídia Ninja

O engajamento e posicionamento político de brasileiros no exterior voltou à agenda eleitoral nesta semana. Na terça-feira, 20 de setembro, enquanto Jair Bolsonaro visitava Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, manifestantes brasileiros fizeram ações de alta visibilidade na cidade de Nova York. Projetaram imagens do rosto de Jair Bolsonaro com a palavra vergonha escrita em quatro idiomas no prédio da ONU. Enquanto isso, no centro da cidade, as frases “tchutchuca do centrão” e “broxonaro” foram projetadas no famoso prédio do Empire State Building. Estas imagens se alastraram nas redes, sendo compartilhadas até pelo ator hollywoodiano Mark Ruffalo.

Há outros casos de articulações prévias sendo reativadas em períodos eleitorais – ou quando novos temas relevantes para o grupo entram na agenda nacional. O grupo de Nova York, Defend Democracy in Brazil, ativo desde de 2015 no contexto de organização de ativistas no exterior contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, atualmente conta com quase 19 mil seguidores nas redes sociais. Em outras cidades estadunidenses, alguns grupos que também vinham articulados desde 2015 incorporaram-se aos “Comitês Populares de Luta”. Os comitês são estratégia da própria campanha de Lula para mobilização de base com apoio de parceiros históricos como movimentos sociais e que superaram as fronteiras nacionais.

Em Genebra, os protestos começaram em 11 de setembro, com uma bicicletada em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda segue a cada domingo, até o dia 25 no Bains des Pâquis, onde acontece uma feira – ou mercado de pulgas. Organizadoras do evento prepararam também placas para casas e para bicicletas. Não faltaram toalhas do Lula: os objetos viajam rápido nesses tempos. O grupo que organiza os protestos de Genebra identifica-se como Comitê Lula Livre e reúne-se desde 2018.

A estratégia de protestos no exterior vem sendo usada também por entusiastas de Jair Bolsonaro. Em setembro, seus apoiadores fizeram motociatas em cidades como Miami, reproduzindo um dos principais formatos de manifestação no solo nacional. Ali, as atividades aconteceram no dia 5 de setembro, e o cenário era parecido com o das manifestações vistas no dia 7, no Brasil: verde e amarelo dominava a cena e apoiadores cantaram o hino nacional. O protesto foi registrado no YouTube.

Apoiadores do candidato à reeleição também mantém grupos fechados no facebook, tais como Brasileiros de direita nos Estados Unidos e Brasileiros de direita no Exterior. Organizam-se também presencialmente. Realizaram o evento Congresso Conservador Brasileiros – US em junho, na região metropolitana da cidade de Boston, nos EUA. O objetivo, segundo organizadores, foi divulgar ideias de direita e promover um dia de imersão em valores e pautas conservadoras.

Os enfrentamentos entre os diferentes grupos políticos são visíveis no exterior. Na semana passada, um grupo expressivo de apoiadores de Bolsonaro esteve sob a sacada da embaixada do Brasil em Londres, onde ouviu o discurso do presidente com fortes reações de apoio. Ao mesmo tempo, ambientalistas brasileiros e não brasileiros protestavam contra o presidente, na capital da Inglaterra.

O tema é importante pois, de acordo com as últimas estatísticas do Itamaraty , entre 2015 e 2020 o número de brasileiros residentes no exterior aumentou em 55%. São aproximadamente 4,2 milhões de brasileiros morando fora do país, dos quais quase 700 mil estão aptos a votar nestas eleições.. A comunidade emigrada é territorialmente dispersa, mas permanece unida e até mesmo engajada em questões nacionais, por afinidades ideológicas e políticas.

A presença de protestos relacionados às eleições em outros países reforça a ideia de que a ação coletiva pode ocorrer além das fronteiras e, ainda assim, manter-se conectada à política doméstica. O teórico Kym Barry, ao analisar o fenômeno da cidadania e território, observa que “a migração dissocia cidadania e residência, rompendo com as concepções organizadas de Estados-Nação como entidades territoriais limitadas com populações fixas”.

A imagem de um bumerangue foi usada para explicar como funciona a pressão internacional para temas nacionais. Grupos da sociedade civil sem acesso aos governos nacionais buscam aliados internacionais – organizações do sistema ONU, outras ONGs – para pressionar governos e identificado no influente trabalho das pesquisadoras Margareth Keck e Kathryn Sikkink, ainda nos anos 2000.

As manifestações e protestos eleitorais nem sempre chegam a angariar parceiros internacionais, mas podem ganhar atenção da mídia internacional ou, quando são bem conectados em redes sociais, chegar a influenciar brasileiros – aqui ou no exterior.

Nesta eleição, quando a adesão ao nacionalismo é um dos temas em disputa, é curioso que as disputas nacionais sejam, também elas, afetadas pelo aumento da circulação de pessoas para além das fronteiras nacionais. A globalização se apresenta nas dinâmicas eleitorais por meio dos eleitores.

Priscila Delgado de Carvalho é pequisadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (pós-doutorado) e pesquisadora associada do INCT Instituto da Democracia. Investiga a atuação de atores coletivos em processos democráticos, com ênfase na transnacionalização de movimentos sociais e sindicatos rurais, e percepções de cidadãos sobre autoritarismo e democracia. Doutora em Ciência Política pela UFMG.

Mariana Dutra é Mestre em Políticas Públicas pela FLACSO e graduada em Ciências Sociais pela UFPR. Atua como Pesquisadora & Gestora de Projetos em organizações sociais nacionais e internacionais nas áreas de Cidadania, Políticas Públicas e Migrações. Está Diretora Executiva do Instituto Diáspora Brasil.

por Mayrá Lima

Mayrá Lima

Publicado no Congresso em Foco

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi destaque em comentários sobre as eleições depois que o ex-presidente e atual candidato Luís Inácio Lula da Silva comentou que o movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O candidato chegou a convidar a jornalista e apresentadora Renata Vasconcelos a conhecer as cooperativas do MST. E ainda afirmou “aquele MST de 30 anos atrás não existe mais”.

O estranhamento da grande mídia acerca da defesa de Lula beirou, muitas vezes, a criminalização do movimento. Mas Lula está certo não somente no dado acerca do arroz orgânico. De fato, o MST mudou. Mas não porque alterou a sua forma principal de protesto, as ocupações. Mas porque promoveu mudanças no debate que conecta reforma agrária a uma política muito mais ampla.

O conceito de “reforma agrária popular”, cunhado desde o último Congresso do MST, realizado em 2014, trata-se de uma reorientação da luta pela

reforma agrária empreendida pelo MST. Para os Sem Terra, é necessária uma reconfiguração da luta pela reforma agrária em um contexto em que há a dominação da propriedade privada, configurada por meio do agronegócio produtor de commodities voltados para a exportação e organizado por meio de empresas transnacionais.

Além da democratização da terra e do cumprimento da função social da propriedade – dispositivo constitucional que regula o direito à propriedade no Brasil – o programa defende o impedimento da concentração fundiária e a devolução dos bens naturais apropriados por empresas estrangeiras. O agronegócio, tal como ele se apresenta, “bloqueia e protege as terras improdutivas para futura expansão dos seus negócios, travando a obtenção de terras para a reforma agrária” (MST, 2014, p.12).

A reforma agrária popular se amplia para a disputa do controle das sementes, da agroindústria, da tecnologia, dos bens da natureza, da biodiversidade, das águas e das florestas,” (MST, 2014, p. 32). À soberania nacional são incluídas as sementes e mudas, por meio de produção livre da apropriação privada de transnacionais, melhoradas e multiplicadas sob técnicas naturais. A produção é politizada porque deve ser desenvolvida prioritariamente para resultar em alimentos saudáveis, em condições ambientalmente sustentáveis, técnicas agroecológicas, cooperação solidária e de acordo com as necessidades do povo, não do mercado.

O programa ainda cita aspectos relacionados à cultura e educação, onde há a reivindicação do direito à educação pública, gratuita, de qualidade em qualquer nível. E uma visão da solidariedade enquanto princípio cultural e político, em que a arte também é acessível e realizada pelos próprios camponeses. Além disso, há menção ao combate a todas as formas de preconceito, a exemplo das discriminações por gênero, idade, etnia, religião e orientação sexual. O programa cita, inclusive, a inclusão da democracia também nos meios de comunicação como importante para um outro modelo de desenvolvimento para o meio rural (MST, 2014, p. 36).

Tendo em vista esse direcionamento, o “novo” MST abre caminho para uma ação política mediante disputas que também estão no campo ideológico com os mais diversos setores progressistas, sejam eles rurais ou urbanos. Assim, campanhas como a de plantio de 100 milhões de árvores para recuperação de áreas degradadas ou mesmo o discurso da produção agroecológica inerente à cultura camponesa, com alimentos sem venenos agrícolas, se somam à atuação do MST. Não menos importante é a compreensão de que é preciso um ambiente democrático, de ampla participação popular e combate real das mais diversas desigualdades para que o horizonte da reforma agrária popular tenha alguma concretude.

Deste modo, é de se destacar a capacidade de formulação – e reinvenção – do MST a partir da análise das mudanças estruturais e conjunturais do campo brasileiro. Não se trata somente do latifundiário. Mas também de empresas globais, operadas sob a lógica do mercado financeiro que organizam a produção agrária e agrícola. O agronegócio se apresenta à sociedade como projeto único, aparentemente indiscutível diante da importância para a economia brasileira. Esse pacto político que também envolve o Estado brasileiro é construído diante de uma sublimação de outros projetos de setores populares.

Conhecer as contradições impostas ao agronegócio, seja pela escandalosa concentração fundiária, seja pelos prejuízos ambientais e sociais provocados pelo modelo, permite unir sob uma mesma franja diversos segmentos sociais. Não é “incomum” ver de artistas a ambientalistas influenciados pela atuação de um movimento social que se comporta como uma força política que disputa a hegemonia na sociedade.

Talvez seja de difícil compreensão para setores mais liberais o fato de que para se chegar a um modelo de produção sustentável e democraticamente aceitável, a propriedade enquanto sustentáculo do agronegócio precisa ser questionada. E num Brasil em que os ruralistas são bem posicionados socioeconomicamente, dificilmente conflitos serão cessados pela força da boa vontade de indivíduos. Seguramente as ocupações de terra ainda serão uma forma de protesto, mas de fato o MST não é o mesmo. Ele é ainda mais sofisticado.

Referência citada: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST (2014). Programa Agrário do MST. VI Congresso do MST. São Paulo: MST

Mayrá Lima é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e jornalista. Trabalha com pesquisas relacionadas a elites políticas, movimentos sociais, participação política e meios de comunicação. É pesquisadora do Demodê/UnB.

por Debora Rezende de Almeida

Debora Rezende de Almeida

Publicado na Mídia Ninja

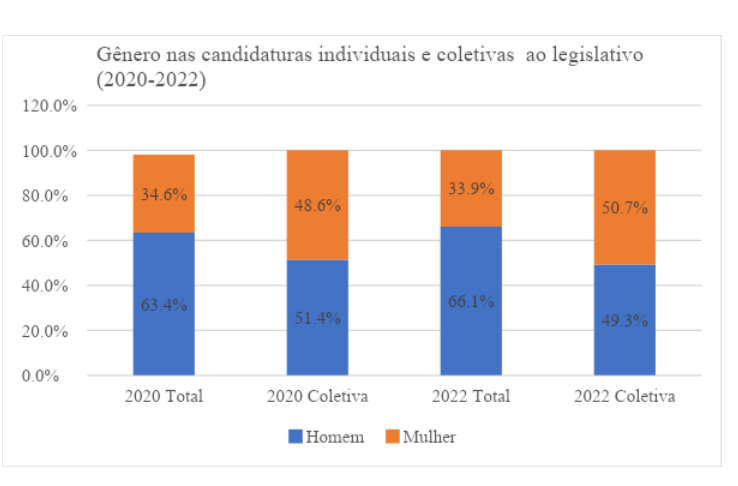

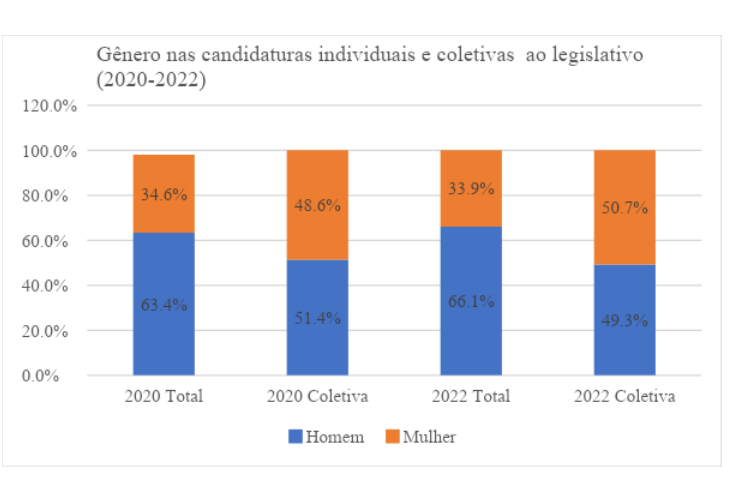

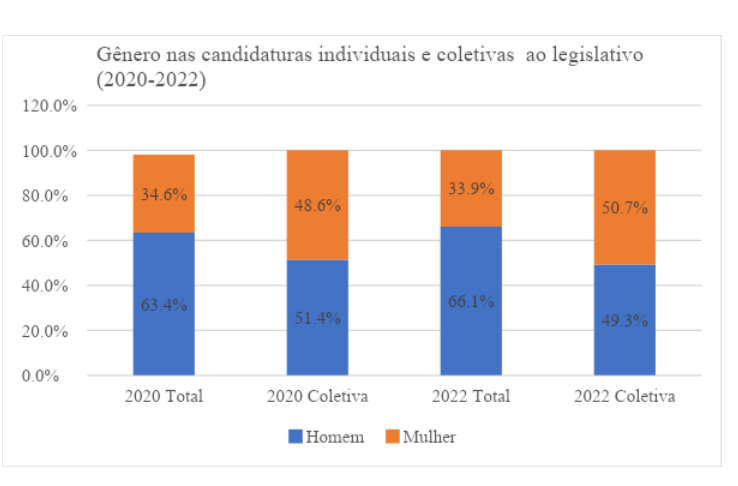

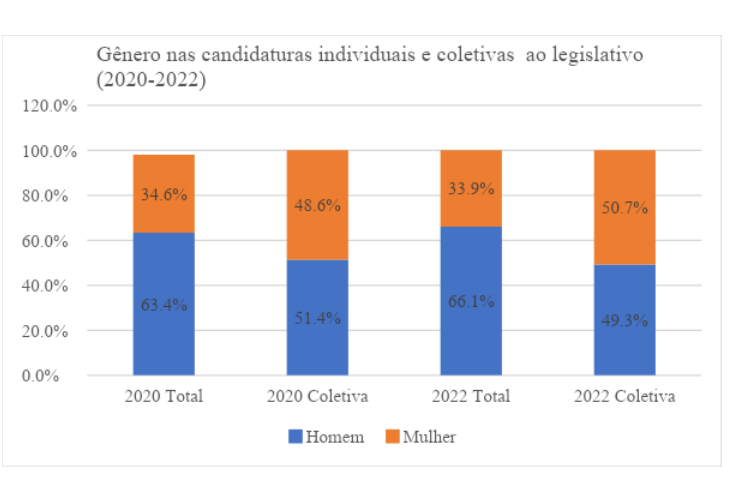

As candidaturas e mandatos coletivos transformaram o cenário eleitoral no Brasil. Desde 2016, a tendência é de crescimento dessas modalidades de campanha eleitoral e de mandatos legislativos. Nas eleições municipais de 2020, levantei informações sobre 319 candidaturas a vereador, em 161 municípios e 24 estados, das quais 34 foram eleitas. Em 2022, são 213 candidaturas coletivas ao legislativo, de acordo com levantamento de Campos e Costa, com o ineditismo de candidaturas para o Senado no Distrito Federal e em quatro estados: São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Entre as características que dão vazão à expectativa positiva em relação às candidaturas coletivas destacam-se o potencial de mudarem tanto a lógica personalizada da política como a correlação de forças entre grupos que acessam o sistema representativo brasileiro. Contra a lógica personalizada, com foco na imagem do candidato, no indivíduo e suas habilidades, as candidaturas se apresentam como um projeto coletivo. Em 2020, 85% dos porta-vozes dessas candidaturas pertenciam a movimentos sociais, organizações civis e coletivos das mais diversas temáticas, incluindo a questão racial, gênero, LGBT+, mas também políticas sociais que tradicionalmente mobilizaram a sociedade civil no Brasil.

Para furar a barreira da sub-representação de mulheres, negros e indígenas, as candidaturas coletivas operam a partir de um malabarismo, equilibrando-se entre as regras formais e informais. Até o momento, a criatividade tem revelado bons frutos em termos da pluralização do representante: nas eleições de 2020 e de 2022 as candidaturas coletivas incluem mais mulheres, quando comparado ao perfil geral de candidaturas legislativas, chegando à quase paridade em 2020 e alcançando-a em 2022. Entre os mandatos coletivos eleitos em 2020, o percentual de porta-vozes mulheres é de 64,7%, contra 16% de mulheres eleitas nas câmaras de vereadores do país.

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa e adaptação dos dados de Campos e Costa (2022).

Em relação à raça/cor, as candidaturas coletivas no nível municipal ainda eram maioria branca (51,1%), mas em 2022, pretos e pardos juntos (57%) superam as candidaturas coletivas brancas (40%). Nas duas eleições (2020 e 2022), a inclusão de pretos na experiência coletiva (29,8% e 36%, respectivamente) é muito superior à de pardos (17,9% e 21%), invertendo a lógica das eleições gerais. Entre as coletivas eleitas, o percentual de brancos (55,9%) é próximo ao perfil de vereadores no país (53.4%), porém, mais vereadores coletivos pretos foram eleitos: 26,5% contra 6,2% do perfil geral. Resta saber como ficará esta equação em 2022.

| Raça/Cor |

Total 2020 |

Coletivas 2020 |

Eleitos Coletivas 2020 |

Total 2022 |

Coletivas 2022 |

| Branca |

48,6% |

51,1% |

55,9% |

48,5% |

40% |

| Preta |

10,7% |

29,8% |

26,5% |

14,1% |

36% |

| Parda |

39,9% |

17,9% |

14,7% |

36,4% |

21% |

| Indígena |

0,5% |

0,3% |

0,0% |

0,6% |

3% |

| Amarela |

0,3% |

0,9% |

2,9% |

0,4% |

0% |

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa e adaptação dos dados de Campos e Costa (2022).

Em tentativa inédita de compreender o perfil dos covereadores, em pesquisa que coordeno na Universidade de Brasília, obtivemos dados para 108 covereadores eleitos, do total de 150 distribuídos nos 34 mandatos. É possível ver que o perfil mais plural se reproduz, pois a maioria também é de mulheres: 68 (62,9%), sendo três delas transgênero/transexual/travesti. Apesar de mais brancos (48, ou 44,5%), o percentual dos covereadores que se declaram pretos é maior (37%) do que entre porta-vozes (26,5%).

Um último dado quantitativo relevante é a distribuição partidária. Tal qual encontrado na análise desenvolvida por Bárbara Campos e Mariane Costa, as candidaturas coletivas de 2020 também eram fenômeno distribuído na centro-esquerda partidária, especialmente PSOL, PT, PCdoB e PDT, ainda que haja difusão na direita.

Desafios e dilemas

Em um esforço para compreender o funcionamento desses mandatos, entrevistamos 61 mandatários, cobrindo 31 mandatos eleitos em 2020. Além da inclusão, já destacada, a maioria dos eleitos vê no aspecto coletivo desta representação uma das grandes inovações, pois desafia o modelo liberal com foco no indivíduo e resgata o aspecto deliberativo e coletivo da representação que se constrói no debate em torno de projetos políticos e propostas. Um dos problemas desta dinâmica é a dificuldade de responsabilização do representante, pois se trata de um grupo e não de um indivíduo, mas, na prática, no modelo individual também há uma linha tênue entre preferências do voto, comportamento do eleito e políticas adotadas.

Outros dilemas dizem respeito à dificuldade de levar a cabo esta proposta após as eleições. Dos 31 mandatos entrevistados, um renunciou, quatro deles já se desfizeram e, em outro, o mandatário pediu licença devido a grandes desacordos internos. Algumas questões parecem críticas para o sucesso, entre elas, a forma de aproximação e decisão pelo formato coletivo e as afinidades ideológicas e partidárias entre os atores. Existem candidaturas mais orgânicas formadas a partir de um conhecimento prévio, compartilhamento do ativismo e até afinidade pessoal, fatores que facilitam os acordos no mandato. E outras em que as pessoas pouco se conheciam até formarem a candidatura. Pode ser também difícil deliberar e entrar em acordo quando as candidaturas incluem um número grande de pessoas, o que vai implicar mais questões para acordos e mesmo divisão de recursos.

No que tange à interação partidária, as experiências brasileiras, contrariamente ao que se esperava, não parecem se construir contra os partidos políticos. Em muitos casos, os eleitos eram ativistas de partidos e não veem conflitos na dupla filiação entre partidos e movimentos sociais, com propostas inclusive de construção e democratização do partido. Mas não podemos esquecer que partidos políticos são estruturas hierárquicas e lugar de disputa de visões de mundo e de poder. Essas disputas ocorrem em relação aos partidos concorrentes, o que coloca limites para propostas que se pretendam multipartidárias, mas também internamente, entre outros candidatos que discordam do formato e entre correntes/tendências partidárias divergentes.

Deve-se lembrar igualmente que a maioria desses mandatos situados em campo progressista foi eleita em municípios que tendem a ser mais conservadores e alinhados à direita, o que adiciona desafios a sua atuação. Ademais, como pesquisas vêm mostrando há muitos anos, o ambiente político é muito hostil a mulheres, negros e LGBT+. A violência política é brutal e emerge mesmo entre os supostos aliados, dentro dos partidos e, inclusive, na esquerda. O formato coletivo, muitas vezes, é uma opção para não enfrentar isoladamente essa violência.

Finalmente, candidaturas coletivas representam um esforço hercúleo de movimentos sociais e ativistas para furar a barreira da sub-representação, em um sistema que é extremamente excludente. Um dos efeitos atuais parece ser sua capacidade de alçar e recrutar algumas lideranças. Candidatos antes no formato coletivo estão disputando individualmente. O quanto estas experiências podem gerar efeito de contágio no sistema político, que resiste a se tornar mais democrático, é algo que merece atenção.

*Debora Rezende de Almeida é professora do IPOL/UnB, faz parte do grupo de pesquisa Resocie e é pesquisadora PQ/CNPq