por Flávia Biroli

Flávia Biroli*

O primeiro debate das eleições presidenciais de 2022 foi atravessado por questões de gênero. Mas para quem pesquisa a política da perspectiva das mulheres, não há debate ou eleição que não seja. A pergunta é porque agora até os mais desavisados parecem reconhecer que o gênero é parte central das disputas.

Começo pelo que não é novo. No debate de domingo, duas candidatas expressaram com clareza suas posições, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Em 2014, também em agosto, o debate transmitido pela Band trazia três mulheres. A então candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), estava em primeiro lugar nas pesquisas, seguida por Marina Silva (PSB). Além delas, estava Luciana Genro (PSOL), que junto com Silva participaria também dos de 2018. Naqueles pleitos, as mulheres já eram mais de 50% do eleitorado brasileiro. A lei que determina um mínimo de 30% de candidaturas de um dos sexos nas listas partidárias existe desde 1997, tendo se tornado mais efetiva após mudanças na lei em 2009 e com a decisão de 2018 que determina um mínimo do fundo partidário e do horário gratuito de propaganda para as candidaturas femininas.

Bem, as mulheres já estavam na roda, a diferença é que os feminismos se expandiram na esfera publica e as identidades políticas assumiram novos padrões de gênero.

Primeiro, ao menos desde 2018, os padrões de rejeição ou intenção de voto podem estar correlacionados ao fato de as pessoas serem homens ou mulheres. As preferências delas não se definem isoladamente, claro. O ponto é que, em conjunto com outras clivagens, o gênero tem sido importante para explicar o voto.

Em segundo lugar, candidatas têm reivindicado mais a identidade de mulheres ou de feministas. O feminismo difuso está em todos os lugares e candidaturas feministas têm chamado mais a atenção nos últimos pleitos. A Câmara dos Deputados tem, desde 2019, uma Frente Parlamentar Feminista e Antirracista. A novidade é que o feminismo se tornou algo a ser reivindicado mesmo que não exista uma relação mais orgânica com movimentos. No debate de domingo, Tebet, advogada e política de centro, se definiu como feminista. Incluiu Thronicke, uma política de direita, nessa caracterização, e ainda ensaiou uma discussão sobre os sentidos do feminismo.

Por fim, a terceira razão para a diferença. Os movimentos feministas expandiram o debate sobre desigualdades e violências de gênero. Com isso, elas foram sendo desnaturalizadas (não é mais “normal” silenciar, assediar, ofender) e politizadas (são problemas coletivos e públicos, e não de cada mulher). Assim, é relevante como os candidatos homens se comportam com as mulheres, se são hostis ou se assumem compromissos com uma sociedade mais justa.

O descontrole do candidato Jair Bolsonaro (PL), ao agredir a jornalista Vera Magalhães quando esta lhe perguntou sobre a relação entre sua posição contra a vacinação e a queda da cobertura vacinal no país, pode estar relacionado ao fato de que ele não encontra lugar nessa nova configuração. Parte de um movimento de reação a agendas igualitárias e de direitos humanos, rejeita décadas de conquistas feministas. Com maior rejeição entre as eleitoras, parece não saber como se referir a elas, como se viu ao falar das “sem marido” ou destacar crédito para “abrir seu salão de beleza”. Em sua trajetória pública, requentou o bordão da “defesa da família” e alternou desprezo e ironia ao tratar de desigualdades salariais e estupro.

A identidade dos homens também é uma questão de gênero, já que esse conceito ilumina relações e o modo como o feminino e o masculino são definidos, em contextos concretos. Ciro Gomes (PDT) referiu-se a sua criação machista e à necessidade de refletir e mudar. Líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula (PT), que concentra as maiores taxas de intenção de voto das mulheres, tem preferido tratar do tema apenas indiretamente. Esse é um efeito de 2018, quando os avanços nas políticas para mulheres nos governos petistas foram tomados como “ideologia” pelos conservadores, sofrendo ataques. Faz sentido aceitar esse enquadramento em 2022? O primeiro debate entre presidenciáveis mostrou que não. Como nos países vizinhos, a agenda feminista vai se tornando, cada vez mais, parte incontornável da política. E pode render votos.

Flávia Biroli – É doutora em História pela Unicamp, professora de Ciência Política da UnB e pesquisadora do CNPq. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. É autora, entre outros, de Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil e coautora de Gênero, neoconservadorismo e democracia, ambos publicados pela Boitempo em 2018 e 2020.

por Carla Rosário dos Santos

Carla Rosário e Ana Luísa Machado de Castro

Publicado no Mídia Ninja

Pela primeira vez em uma eleição brasileira negros são a maioria entre os candidatos. No entanto, entre os cargos de maior poder como a Presidência, a Vice-Presidência, Governador(a) e Senador(a), negros são a minoria, como apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é uma contradição que parece ter sido refletida no primeiro debate presidencial televisionado que aconteceu no último domingo (8).

Somou-se ao fato das candidaturas de negros se concentrarem em cargos de menor relevância política, a expressiva ausência de candidatos negros entre os debatedores juntamente com a ausência de jornalistas negros e a não intersecção da questão racial como elemento transversal aos demais temas. Esse conjunto fez com que o racismo se tornasse uma questão.

Não fosse a ausência de negros, o debate poderia refletir a centralidade dos temas raciais nos últimos anos que tem aumentado cada vez mais as discussões sobre a importância da presença negra nos cargos de representação para garantir uma maior presença e compromisso com as políticas voltadas para a igualdade racial. A ausência de representação descritiva e a omissão de proposições políticas de combate ao fenômeno ausentes nas falas dos candidatos, deram o tom da presença de um instrumento reprodutor de desigualdades: o racismo estrutural.

Racismo estrutural é o termo que constrói noções de raça e racismo e desafia sociedades contemporâneas de passado escravista, como o Brasil. Sendo um elemento que articula a organização econômica e política, o racismo estrutural é a tecnologia capaz tanto de conservar, quanto de renovar formas de reprodução de desigualdades. Nesse segmento, o termo também parece ser o elemento central produtor e reprodutor de eleições presidenciais embranquecidas em um país com 54% de pessoas negras ainda sub-representadas na política institucional.

O racismo, sempre estrutural como o é, se mostrou presente no primeiro debate entre os presidenciáveis apresentando-se em, pelo menos, três formas. A primeira foi com a própria ausência de candidatos negros, apesar de termos dois candidatos negros pleiteando o cargo da Presidência. Léo Péricles (UP) e Vera (PSTU) não estiveram presentes devido às regras do debate estabelecidas pelo veículo. Prevista por lei, as empresas são obrigadas a convidarem todos os candidatos à Presidência para os debates quando a representação parlamentar dos partidos atinja o número de cinco eleitos no Congresso. No entanto, fica a cargo dos veículos convidarem ou não candidatos que não atingem este patamar, como é o caso de Léo Péricles (UP) e Vera (PSTU).

Talvez fosse este o momento de repensar as regras considerando paridade de gênero e raça. Ainda que a presença de candidatas e jornalistas mulheres fosse minoritária, foi isso que permitiu deslocar o debate para que a pauta de gênero fosse recolocada. No entanto, a questão racial passou ao largo da dinâmica. Na ausência das perspectivas de pessoas negras, fossem como candidatos, fossem como participantes, se fez presente o racismo estrutural.

Historicamente, são poucos os candidatos negros que pleitearam as eleições presidenciais. O TSE passou a coletar dados raciais somente em 2014 e entre 2014 e 2018 candidaturas de políticos negros representaram apenas 16,6% de um total de 24 candidatos ao pleito da Presidência. Somados os números de sub-representação desta população na política institucional e os entraves estruturais, substantivos e subjetivos que candidatos negros enfrentam, o que se contata é que o debate e as políticas de inclusão e igualdade racial ainda precisa ganhar espaço e avançar para que pretos e pardos possam representar a si mesmos.

A segunda forma que o racismo estrutural esteve presente foi a partir da ausência de representação negra que não se limitou aos candidatos convidados para o debate, se estendendo também para os jornalistas que fizeram parte da equipe que realizava as perguntas. Talvez por isso a temática racial tenha ficado tão ausente do debate, não sendo considerada como tema estratégico para perguntas ou como tema relevante para ser tratado nas respostas dos candidatos. Em um contexto em que 70% das pessoas que passam fome no Brasil hoje são negras e que o desemprego atinge mais essa parcela da população (brancos: 7,3%; pardos: 10,8%; e pretos: 11,3%), seria fundamental ouvir dos candidatos as propostas que sustentam para enfrentar tais problemas.

Finalmente, a terceira maneira diz respeito à ausência do tema racismo/questão racial, evidenciando o descompromisso da grande maioria dos presidenciáveis com políticas de igualdade racial e combate ao racismo. Em um ano tão decisivo, não apenas por conta das eleições, como também por ser o ano previsto para a revisão da Lei Federal de Cotas (12.711/2012), que normatiza a política de cotas econômicas e raciais no ensino superior federal, esta ausência é no mínimo preocupante. A possibilidade de revisão da política poderia ter sido explorada de modo a fomentar uma discussão sobre os avanços e retrocessos desse tipo de política, bem como a sua ampliação para além da área da educação.

Cabe pontuar que a ausência do debate não ocorreu apenas no debate de domingo. Nos programas de governo, apenas metade dos candidatos mencionou a questão racial e/ou o combate ao racismo. Ciro Gomes (PDT), Leo Péricles (UP), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) são os candidatos que mencionam o combate ao racismo nos seus planos de governo, ainda que o façam de forma geral e pouco detalhada. Mencionam, em sua maioria, a manutenção e a ampliação das ações afirmativas no ensino superior e nos concursos públicos. Outros poucos mencionam de forma pontual propostas voltadas para a segurança pública como forma de combater o genocicidio contra a população negra.

A ausência de representação parece estar a par com a não vazão institucional tanto nos modelos e decisões sobre os debates adotados pela mídia, como também na forma como a questão racial desapareceu das proposições, planos e menções dos candidatos presentes no debate. Raça e racismo são elementos da teoria social que, quando interseccionados, têm a capacidade de complexificar a leitura da realidade de diversas outras temáticas, como saúde, educação, segurança, emprego e renda. Para além disto, o movimento da intersecção faz-se necessário uma vez que a população negra, maioria da população brasileira, é também o grupo mais afetado em contextos que precarizam estas áreas de políticas. Quando ausentes do debate, presentes estão os indícios de continuidade de uma sociedade e democracia racial desiguais.

Carla Rosário é doutoranda e mestre em Ciência Política na UFMG. Graduada em Gestão Pública também pela UFMG. Pesquisadora do Projeto de Democracia Participativa e do INCT-IDDC. Investiga crises da democracia e os mecanismos de reprodução das desigualdades de gênero e raça no Brasil.

Ana Luísa Machado de Castro é doutoranda em Ciência Política na UFMG, mestra em Direitos Humanos na UFG e graduada em Relações Internacionais pela UFU. Atualmente é pesquisadora visitante do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade da Califórnia, Berkeley. Integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM-UFMG).

por Flávia Biroli

Para que o sistema político brasileiro seja menos injusto e desigual, é preciso cobrar compromissos dos partidos, que são o ponto organizador das disputas eleitorais

Flávia Biroli*, Danusa Marques**, Carlos Machado***

Publicado no NEXO

A política é historicamente dominada por homens e, no caso brasileiro, brancos. Isso é importante porque estamos falando de quem participa da definição dos parâmetros que organizam a sociedade, assim como da alocação dos recursos públicos. Em sociedades complexas e desiguais, direitos políticos universais podem ser insuficientes para garantir que presença e influência política espelhem a diversidade e os conflitos sociais. As vivências, os problemas cotidianos, as necessidades e visões de mundo de setores majoritários do Brasil, como mulheres e pessoas negras, ficam à margem quando o controle dos recursos políticos segue, ano após ano, nas mãos de grupos minoritários e com acesso privilegiado.

O Brasil é internacionalmente conhecido por suas baixíssimas taxas de representação feminina nos legislativos. Pelo ranking da presença de mulheres nos parlamentos da Inter-Parliamentary Union, que é atualizado mensalmente, estamos na 133ª posição entre 193 países. Na América Latina e Caribe, à frente apenas de Paraguai, Bahamas, Belize, Santa Lucia e Haiti.

Nos processos eleitorais, partimos de posições muito desiguais. Nas listas partidárias, as candidaturas são majoritariamente masculinas. E, ainda, são poucas as que podemos considerar competitivas, ou seja, com chances reais de eleição. A competitividade é resultado de muitos fatores, como acesso a redes de apoio partidárias, visibilidade social, recursos financeiros. São homens e brancos que têm mais acesso a recursos de campanha, ampliando sua competitividade eleitoral. Essa realidade se torna mais aguda na disputa pelos cargos executivos – nas eleições gerais, as candidaturas a governos estaduais e à Presidência. Mas isso se estende também às proporcionais, que nestas eleições são as que disputam os cargos de deputado federal e estadual (ou distrital, no caso do DF). Desde 1997, essas últimas são reguladas pelas cotas de gênero na lei eleitoral 9.504/97, que determina um mínimo de 30% para cada um dos sexos. Até 2009, os partidos utilizavam-se do fato de que se falava em “reserva” desse mínimo para ignorar esse patamar. Depois disso, com a mudança na legislação, que requer o “preenchimento”, passaram gradualmente a utilizá-lo, na prática, como um teto.

Em que pé estamos hoje?

Temos observado crescimentos contínuos, mas tímidos numericamente e na diversificação dos perfis. Estamos longe de atingir os patamares de países da região que adotaram cotas eleitorais nos anos 1990, mas que, desde então, evoluíram para regras paritárias, como Argentina, Bolívia, Costa Rica e México.

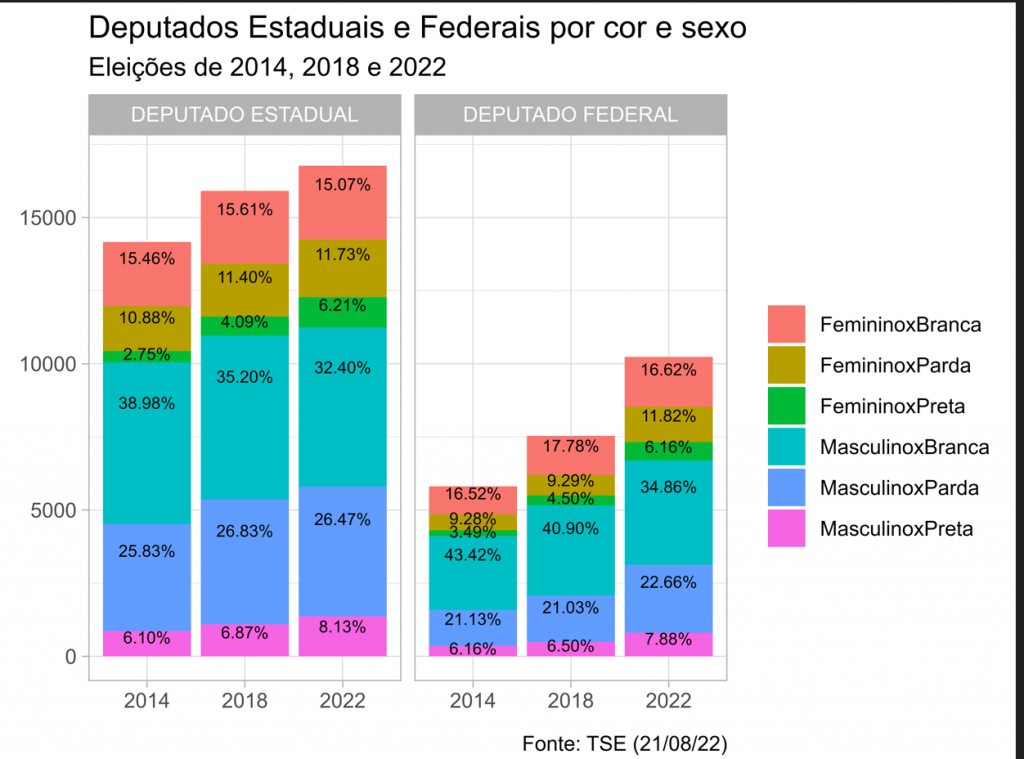

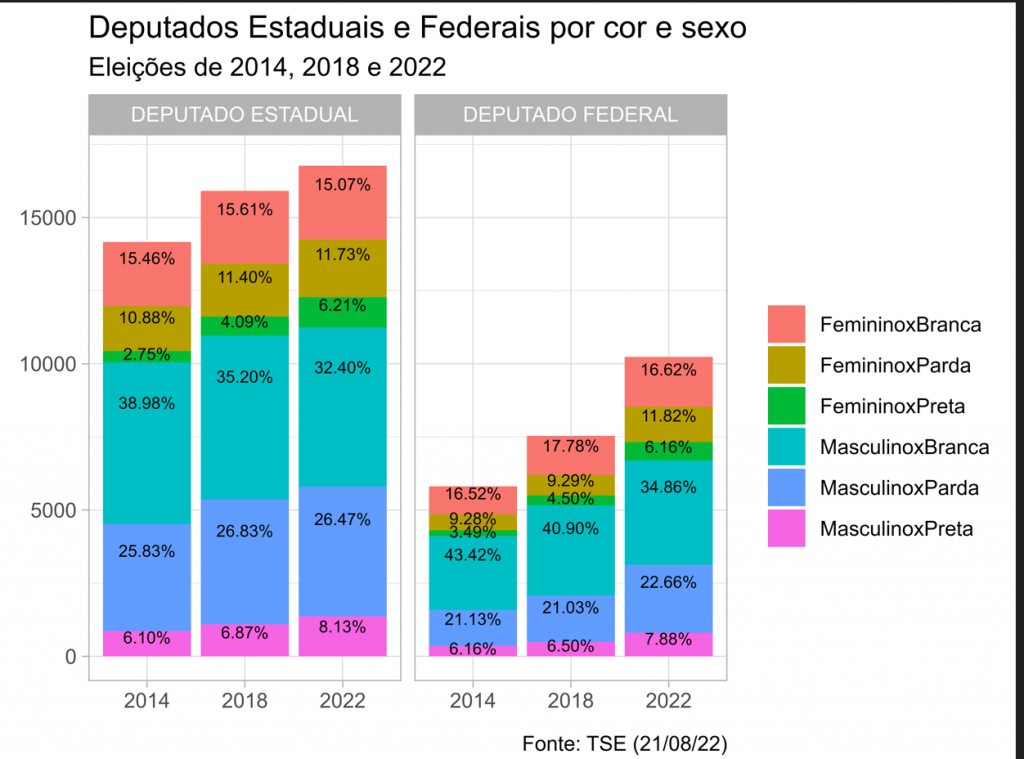

Nas candidaturas femininas à Câmara dos Deputados, passamos de 29% em 2014, para 32% em 2018 e 35% em 2022. No caso das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF, tivemos 29% de candidaturas femininas em 2014, 31% em 2018 e chegamos a 33% em 2022.

Se observamos isoladamente as candidaturas de mulheres negras (pretas + pardas), chama a atenção a variação dos dados referentes às mulheres pretas. Elas eram 3% em 2014, passando para 4% em 2018. Em 2022, chegaram a 6% tanto entre as candidaturas aos legislativos estaduais quanto à Câmara dos Deputados. É importante destacar que o mesmo não ocorreu para homens pretos, que, nas candidaturas a ambos os cargos, tinham 6% em 2014, 7% em 2018 e chegam a 8% em 2022.

GRÁFICO 2014, 2018 E 2022 percentual de candidaturas por gênero e raça

Quais desafios se apresentam?

Os percentuais de candidaturas nos dizem muito sobre um dos momentos iniciais da eleição, o registro das candidaturas, que depende da chancela dos partidos. É sempre bom lembrar que temos evidências de que as mulheres buscam a política partidária: um exemplo é que são 45% das pessoas filiadas a partidos políticos, segundo dados de 2021 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Um primeiro desafio permanece sendo, assim, garantir que os partidos cumpram a legislação de mínimo de candidaturas. A própria Justiça Eleitoral tem atuado para coibir os casos de fraude às cotas, vulgo candidaturas-laranja, quando partidos registram candidaturas femininas extremamente inviáveis apenas para preencher formalmente a cota de gênero, mas que não estariam realmente concorrendo. Mas, além de combater judicialmente a fraude das cotas pelos partidos, é preciso também priorizar que eles ampliem esses percentuais, isto é, ultrapassem a casa dos 30%, evitando que transformem o mínimo em teto e ampliando o percentual de candidatas negras.

O segundo desafio é concorrer com chances de vencer as eleições. No Brasil, a taxa de sucesso (total de pessoas eleitas/total de candidaturas), tem sido baixa entre as candidaturas femininas. Para deputado federal, entre homens ela foi 11% em 2014 e 8% em 2018. Já entre as mulheres, foi de 3% em 2014 e 2018. Entre mulheres negras, que tiveram um crescimento na apresentação de candidaturas, é ainda mais baixa. A taxa de sucesso de mulheres pardas e pretas foi de 1% em 2014 e 2018, menor do que a das mulheres brancas, que tiveram taxa de sucesso de 4% e 5% em 2014 e 2018, respectivamente.

Esse quadro se repete para as candidaturas aos legislativos estaduais. Nesse caso, homens apresentaram taxa de 9% em 2014 e 8% em 2018, enquanto mulheres obtiveram 3% em ambas as eleições. Quando consideramos a autodeclaração racial da candidata, mulheres negras obtiveram taxa de sucesso de 2% nas eleições de 2014 e 2018.

A possibilidade de realizar uma campanha efetiva, com chances de sucesso, depende, entre outros fatores, do acesso a financiamento e visibilidade. Desde 2018, a Resolução nº 23.575/2018 do TSE assegurou para as candidaturas femininas ao menos 30% dos recursos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV – esse percentual, infelizmente, não é associado apenas às candidaturas lançadas em eleições proporcionais, sendo muitas vezes utilizados para candidaturas a vice de chapas encabeçadas por homens para cargos executivos. No caso das candidaturas negras, em 2020 a Consulta 0600306-47 da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) ao TSE gerou o entendimento de que a distribuição dos recursos do FEFC e do tempo de propaganda eleitoral gratuita deve ser proporcional ao total de candidaturas de pessoas negras que o partido (ou federação) registrar.

Nas eleições de 2018, depois de descontados os valores dos fundos públicos, candidaturas masculinas obtiveram R$ 66 milhões de financiamento para o cargo de deputado federal, enquanto para as candidaturas de mulheres esse valor foi de R$ 37 milhões. Nas eleições de 2018 para deputado federal, em média as mulheres receberam R$ 95 mil de financiamento total, contra R$ 142 mil para os homens. Este retrato mostra como as candidaturas de mulheres são amplamente subfinanciadas. Quando observamos apenas as candidaturas eleitas (ou seja, aquelas que foram muito competitivas e conquistaram uma cadeira), a média feminina é de R$ 1,6 milhões e a masculina é de R$ 1 milhão, evidenciando que as candidatas competitivas necessitam gastar uma quantidade maior de recursos, em média superior ao financiamento dos homens, para viabilizar o seu sucesso eleitoral.

Outro fator é a violência política de gênero. Demandas das mulheres por participação e dispositivos institucionais que procuram garanti-la têm encontrado resistências que se expressam em diversas formas de violência, que podem ser físicas, sexuais, simbólicas, psicológicas e econômicas. Pela primeira vez, temos eleições em que são vigentes leis que tipificam essa violência no Brasil (14.192 e 14.197, ambas de 2021).

Para que o sistema político brasileiro seja mais representativo em termos de gênero e raça (ou seja, menos injusto e desigual), é preciso cobrar compromissos dos partidos, que são o ponto organizador das disputas eleitorais. Se os partidos não são fiscalizados e cobrados, continuarão burlando as exigências públicas de igualdade, anistiando a si mesmos no Parlamento, como foi feito com a aprovação da Emenda Constitucional 117/2022. Esses compromissos precisam ser expressos no registro das candidaturas, no suporte e financiamento a elas e nas condições, livres de violência, para o exercício das campanhas.

Carlos Machado é professor de ciência política no Ipol-UnB (Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília), onde coordena o Núcleo de Pesquisa Flora Tristán. É coautor do livro “Raça e eleições no Brasil” (Zouk, 2020). Pesquisa partidos políticos, sistemas eleitorais, raça, gênero e política.

Danusa Marques é diretora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Flora Tristán, associada à Rede de Pesquisas em Feminismos e Política, é coorganizadora de “Feminismos em Rede” (Zouk, 2019). Pesquisa elites políticas, eleições e gênero.

Flávia Biroli é doutora em história pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), professora de ciência política da UnB e pesquisadora do CNPq. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. É autora, entre outros, de “Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil” e coautora de “Gênero, neoconservadorismo e democracia”, ambos publicados pela Boitempo em 2018 e 2020.

por Carlos Machado

Carlos Machado*

Viviane Gonçalves Freitas **

Publicado na Mídia Nínja

As eleições de 2020 foram marcadas pela inovação quanto à distribuição do financiamento público considerando os critérios de gênero, estabelecidos desde 2018, e a autodeclaração racial, que remete à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, o momento em que essa deliberação ocorreu, às vésperas das disputas municipais, fez com que os partidos reagissem à mudança, não havendo, na verdade, um planejamento prévio.

Mesmo que as legendas tenham sido pegas de surpresa, a autonomia que têm na distribuição dos recursos é elevada a um nível que, dificilmente, tal alteração faria com que esses constrangimentos legais afetassem suas estratégias naquelas eleições. De forma geral, os partidos distribuíram corretamente os recursos públicos com relação a critérios de gênero, mas não o fizeram quanto a candidaturas negras,compostas por pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas.

Nas eleições de 2022, podemos observar dois tipos de incentivos para os partidos políticos, com base no atual formato da legislação, um de curto e outro de longo prazo. De forma mais imediata, o número de candidaturas registradas por partidos ou federações indica a quantidade do recurso público que as legendas serão obrigadas a destinar a candidaturas negras. Isso pode levar a dois cenários. O primeiro: uma redução no número de candidaturas negras, para que os partidos não se sintam constrangidos a distribuir recursos públicos para determinado perfil de candidatura. Essa é uma dimensão que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmada pelo STF, possibilita.

No entanto, o registro de candidaturas para 2022 sinaliza que houve aumento de pleiteantes autodeclarados pretos em relação às eleições de 2018, no agregado de candidaturas, refutando, inicialmente, essa hipótese.Esse cenário também abre a possibilidade para que pessoas brancas se aproveitem da fluidez dos critérios de formação das identidades raciais no Brasil para se apresentar como pardas, permitindo um direcionamento de recursos para si.

Com relação ao incentivo de longo prazo, recentemente, o Congresso Nacional aprovou mudanças na legislação eleitoral, concedendo bônus na distribuição de recursos públicos para partidos apresentarem candidaturas femininas e/ou negras, visto que seus votos serão contados em dobro no cálculo para o financiamento e o horário de propaganda eleitoral. Tendo em vista os recursos de eleições futuras, há, portanto, um estímulo para inflar esse perfil de candidaturas.

Porém, essa distribuição pode ocorrer de forma muito distinta dentro dos partidos. Por exemplo, uma legenda pode optar por distribuir igualmente os recursos entre todas as candidaturas com mesmo perfil ou concentrar recursos em poucas candidaturas, nas quais entenda ser mais provável conseguir o sucesso eleitoral. É importante notar que, a partir das eleições de 2022, entra em cena um novo dispositivo de barreira, a obrigatoriedade de uma candidatura obter ao menos 20% do valor do quociente eleitoral (número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa em cada distrito eleitoral – em se tratando de Brasil, o que corresponde a cada estado) para se eleger. Isso reforça a necessidade de concentrar recursos em poucas candidaturas para a obtenção de cadeiras.

No caso de candidaturas femininas, é importante atentar para a combinação dessa barreira com outro aspecto. Desde 2018, uma estratégia frequente para cumprir a cota de financiamento feminino tem sido a indicação de candidaturas de mulheres para cargos de vice-governadora, vice-prefeita ou suplente ao Senado. A alocação de recursos para candidaturas a esses cargos majoritários, desidratando candidaturas para cargos proporcionais (vereadora, deputada estadual/distrital ou deputada federal), pode reduzir o quantitativo de mulheres capazes de ultrapassar esse piso de 20% do quociente eleitoral.

Existem, assim, várias dimensões a serem observadas nas eleições de 2022 quanto aos desafios que candidaturas femininas precisarão superar com relação ao financiamento de suas campanhas. A legislação sobre o tema é um ganho efetivo em relação ao cenário anterior a 2018. Mas persistem brechas e possibilidades de interpretação sobre a norma que podem reduzir o impacto positivo desejado para as candidaturas femininas.

Cabe também salientar que a alteração na legislação eleitoral, ocorrida no início deste ano, anistiou as legendas que não cumpriram as obrigações de financiamento a candidaturas de mulheres no pleito anterior. Quantos outros dispositivos institucionais serão necessários ainda para que tenhamos, de fato, a equidade na representação política é outro ponto a se atentar.

*Carlos Machado é professor de Ciência Política no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (Ipol-UnB), onde coordena o Núcleo de Pesquisa Flora Tristán. É coautor do livro “Raça e eleições no Brasil” (Zouk, 2020). Pesquisa partidos políticos, sistemas eleitorais, raça, gênero e política.

**Viviane Gonçalves Freitas é professora no Departamento de Ciência Política da UFMG. Doutora em Ciência Política (UnB). Pesquisadora associada à Rede de Pesquisas em Feminismos e Política e ao Margem – Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça (UFMG). Coordenadora e cofundadora do GT Mídia, Gênero e Raça (Compolítica).