por Glauco Peres da Silva

Glauco Peres da Silva

Jornal GGN

No momento em que o país se organiza para a disputa do segundo turno na eleição presidencial e para governadores em algumas unidades federativas, já é possível identificar alguns padrões no resultado da disputa de primeiro turno em alguns estados. Em São Paulo, em particular, emerge das urnas uma perspectiva que pode servir de parâmetro para avaliar a configuração do sistema eleitoral nacional nos próximos anos.

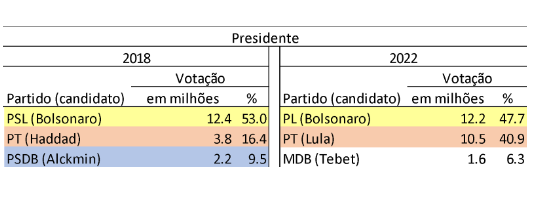

Isto pode ser identificado pela grande novidade: a derrota do PSDB na disputa pelo governo do estado. Na continuidade mais longeva do país, a sigla permaneceu vitoriosa desde 1994 no comando do estado e agora não conseguiu sequer disputar o segundo turno. Na tabela a seguir, vemos o resultado do primeiro turno em 2018 e em 2022.

A votação do PSDB se reduz em um terço, caindo para 18,4% dos votos válidos em 2022. O partido passa a compor a terceira força no estado. Para o segundo turno, passam o representante de um novo eleitorado à direita, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 42,3% dos votos válidos, e o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad (PT), com 35,7%.

É interessante notar que este arranjo mostra três forças políticas que se posicionam distintamente no espectro político. Eleitoralmente, o PT é o partido que organiza o campo da esquerda. Desde as disputas presidenciais dos anos 1990, o partido se consolidou como a alternativa eleitoralmente viável para as disputas majoritárias no país. A votação obtida por Haddad indica essa permanência, mesmo após o período turbulento atravessado pela legenda nos últimos dez anos. Por outro lado, a direita tem encontrado um eleitorado que, ao menos nas duas últimas eleições nacionais, auto define-se como de direita e tem votado de acordo. Na eleição para governador em São Paulo em 2018 ainda não estava claro qual era esse candidato identificado com esse campo e foi Dória quem tirou proveito. Agora em 2022, o movimento liderado pelo presidente Bolsonaro permitiu que o neófito na política, Tarcísio de Freitas, alcançasse uma marca expressiva na eleição deste ano: venceu o primeiro turno com expressiva votação. Mesmo sem haver um partido que organize eleitoralmente o campo, a direita parece ter encontrado um eleitorado alinhado e que está para além da associação fácil à figura do atual presidente.

Já o centro é hoje ocupado pelo PSDB. Obtendo um resultado muito inferior ao tradicional, o partido tem diante de si um espaço mais claro eleitoralmente em que agora não é apenas o contendor do PT, mas pode se identificar como um partido de centro, posição com a qual está associada sua atuação no Congresso Nacional já há algum tempo. Neste sentido, o sistema partidário paulista com três forças claras pode ser o prenúncio de uma configuração que se reproduzirá nacionalmente. Porém, outros partidos povoam estes espaços e será preciso alguns esforços de aproximação, como já visto em outros estados, como a ocorrida entre MDB e PSDB no Rio Grande do Sul, por exemplo.

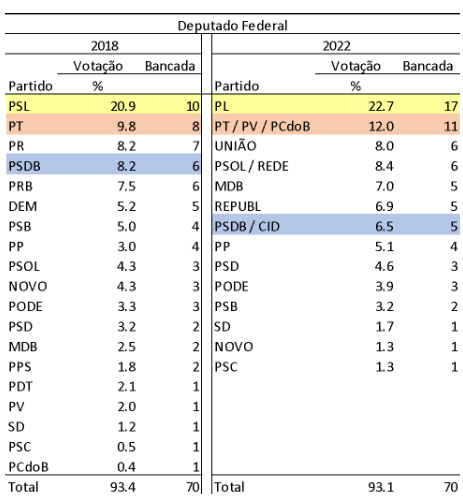

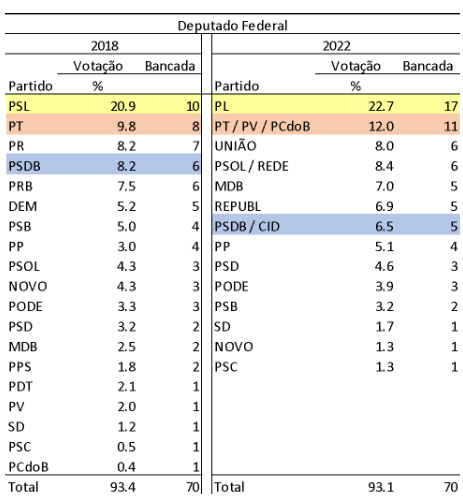

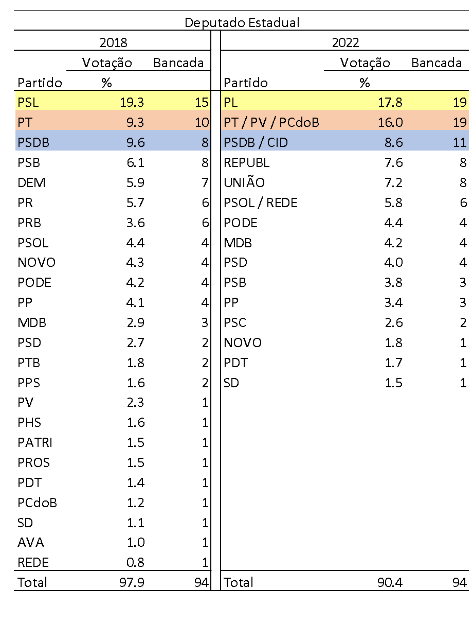

Estes movimentos serão reforçados pelas novas regras eleitorais que provocaram redução do número de partidos. Na disputa para o cargo de deputado federal por São Paulo, a tabela mostra esta mudança de maneira clara.

Em 2018, o número de partidos efetivos era de 12,8 e foi reduzido para 8,2 neste ano. Se as duas maiores bancadas agora são das siglas que disputam a eleição majoritária do estado, a federação da qual o PSDB faz parte obteve um resultado pouco pior do que em 2018. Isto sugere que para permanecer como a força de centro, o partido precisará de esforços. Chama a atenção o aumento da bancada de uma sigla à direita: em 2018, o PSL provocou uma avalanche de novos nomes com o discurso antissistema; e agora a bancada apoiada pelo atual presidente obteve expressiva marca de 17 cadeiras (24,3%) no estado. Novamente, nota-se a capacidade de mobilização deste eleitorado, ainda que carente de um partido que reduza as alternativas à sua disposição. Junto com a federação a qual integra, o PT obteve 40% dos representantes de São Paulo na Câmara dos Deputados, sinalizando a concentração das forças eleitorais que se posicionam coordenadamente no espectro ideológico.

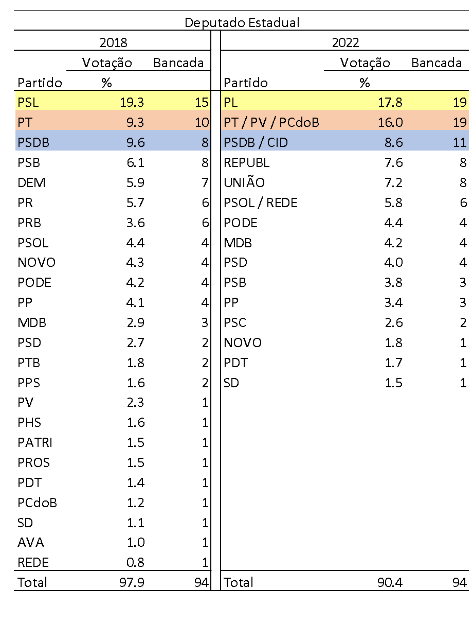

Comportamento ainda mais claro ocorre na Assembleia Legislativa estadual. A tabela a seguir mostra os resultados.

As três forças mencionadas obtiveram juntas 42,4% dos votos, equivalente a 52,1% das cadeiras. A ordem permanece a mesma: a direita à frente, seguida pela esquerda, com o centro na terceira posição. A concentração do número de partidos – de 13,4 para 8,2 partidos efetivos entre 2018 e 2022 – possibilita que esta organização ocorra.

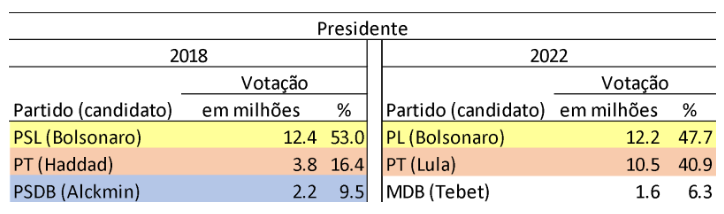

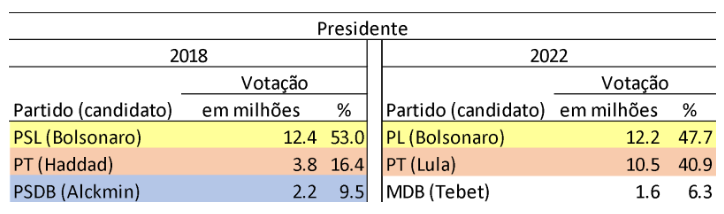

Porém, sabemos que estes efeitos dependem em última instância da disputa para a eleição presidencial. O que ocorre nestas disputas mencionadas estará associado à organização provocada pelo arranjo em torno do prêmio maior da política nacional. Neste sentido, é necessário observar como se deu a disputa eleitoral para presidente em São Paulo. A tabela a seguir mostra a votação das principais forças em 2018 e em 2022.

As três forças mencionadas obtiveram juntas 42,4% dos votos, equivalente a 52,1% das cadeiras. A ordem permanece a mesma: a direita à frente, seguida pela esquerda, com o centro na terceira posição. A concentração do número de partidos – de 13,4 para 8,2 partidos efetivos entre 2018 e 2022 – possibilita que esta organização ocorra.

Porém, sabemos que estes efeitos dependem em última instância da disputa para a eleição presidencial. O que ocorre nestas disputas mencionadas estará associado à organização provocada pelo arranjo em torno do prêmio maior da política nacional. Neste sentido, é necessário observar como se deu a disputa eleitoral para presidente em São Paulo. A tabela a seguir mostra a votação das principais forças em 2018 e em 2022.

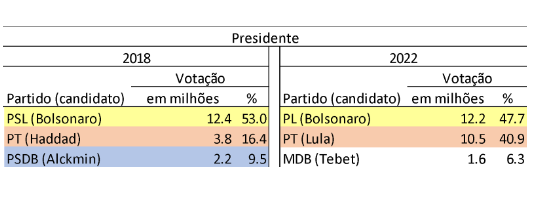

No campo à direita, Bolsonaro vence nos dois pleitos. O número de votos é similar, mas representam porcentagens distintas. A esquerda é liderada pelo PT em ambos os pleitos. Já o centro foi ocupado pelo MDB. Ainda que com uma candidatura mais próxima à pauta da centro-direita, foi o MDB que conseguiu organizar-se para apresentar uma candidatura que emergiu tarde para tornar-se uma alternativa de fato viável.

Estes resultados são, evidentemente, circunstanciais. Ainda que seja o maior colégio eleitoral do país, a organização do sistema depende de muitas outras variáveis e considerações. A disputa eleitoral em São Paulo mostra a manutenção do PT como a alternativa eleitoral à esquerda; a ascensão e permanência de um eleitorado à direita, ainda sem um partido de referência que o guie; e PSDB e MDB como partidos ao centro que podem se aproximar para ocupar com maior clareza o espaço que os analistas já atribuem a eles. A redução do número de partidos contribui para que possamos acompanhar melhor esta movimentação das siglas e seus acordos. Vamos acompanhar a evolução do sistema partidário nas próximas disputas.

Glauco Peres da Silva é mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002) e doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas-SP (2009). É professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo.

por Mariana Borges

Mariana Borges Martins da Silva

Publicado nos Ninjas

Quando o Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00 começou a ser pago em agosto deste ano, a expectativa da campanha de Bolsonaro era que sua versão “turbinada” melhoraria o desempenho do presidente nas pesquisas eleitorais, sobretudo dentre a parcela mais vulnerável da população. Já passamos de meados de setembro e as pesquisas parecem indicar que o efeito do auxílio, se é que houve algum, foi mínimo. Segundo dados da Genial/Quaest, desde o início de agosto até o levantamento mais recente, realizado no dia 21 de setembro, Bolsonaro manteve os mesmos 29% das intenções de voto dentre os eleitores de baixa renda.

Por que o auxílio de R$ 600 não alavancou a popularidade de Bolsonaro dentre os mais pobres? Uma das hipóteses é a perda do poder de compra do auxílio diante da inflação, sobretudo em relação ao preço dos alimentos. Levantamento feito pela Folha de São Paulo indica que o benefício turbinado deveria chegar ao menos a R$732,12 para manter o mesmo poder de compra de 2020, quando o auxílio emergencial foi estabelecido em razão da pandemia. Ainda assim, mesmo defasado, o auxílio de R$ 600 representa um aumento substancial se comparado com a média recebida pelos beneficiários do Bolsa Família, programa de transferência de renda implementado durante os governos do ex-presidente Lula, adversário de Bolsonaro. Fosse o valor dos auxílios de renda tão determinante na definição do voto dos mais pobres, seria difícil explicar por que o atual presidente aparece tão distante de Lula nas pesquisas eleitorais.

Conclui-se, portanto, que a ausência de efeito do auxílio “turbinado” na popularidade de Bolsonaro dentre os mais vulneráveis não é simples consequência da diminuição do poder de compra. Na realidade, duas razões se complementam na explicação desse fato. A primeira é que, apesar de importantes, as políticas de transferência de renda não são o único parâmetro que os eleitores de mais pobres aplicam para avaliar se um político governou para os estratos vulneráveis. A segunda razão é que os setores populares associam o auxílio com a compra de votos. A percepção de que o aumento tem intenção eleitoreira consolida dentre os eleitores a imagem de que Bolsonaro não é um político verdadeiramente atento a seus interesses.

Desde os tempos dos governos Lula e Dilma, é comum a visão de que a vantagem dos candidatos petistas dentre os eleitores de baixa renda e nordestinos era resultado do Bolsa Família. No entanto, ao contrário do que o senso comum em relação às classes populares pressupõe, os eleitores mais pobres, assim como os eleitores dos demais segmentos de renda, usam uma miríade de experiências cotidianas para julgarem se um governante de fato trabalhou para os mais vulneráveis.

Em conversas com os eleitores de baixa renda do Sertão baiano para minha pesquisa etnográfica, percebi que era recorrente a avaliação, mesmo entre aqueles que diziam não serem eleitores de Lula, de que o ex-Presidente havia “olhado para a pobreza”. O Bolsa Família aparecia apenas como um fator, dentre outros, citados para exemplificar como Lula havia trabalhado pelos mais pobres. Além da transferência de renda, os eleitores mencionavam tanto políticas pelas quais haviam sido diretamente beneficiados, tais como o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e programas de acesso a serviços básicos como água e luz, quanto políticas que indiretamente afetavam sua realidade cotidiana. Eram comuns comparações quanto ao poder de compra, acesso a bens de consumo, ou até mesmo a regularidade da merenda escolar em suas comunidades.

Durante o governo Bolsonaro, por sua vez, os eleitores de baixa renda não têm outros exemplos palpáveis em seu dia-a-dia de melhoria de sua condição de vida para além do Auxílio Brasil, sobretudo diante do aumento do custo de vida e do pessimismo com a situação econômica do país nos últimos anos. Visto por este ângulo, não é surpresa que o aumento temporário do auxílio seja insuficiente para que os mais pobres enxerguem Bolsonaro como alguém que tenha de fato “olhado para a pobreza” em seu governo.

Quanto ao prazo de validade do aumento, trata-se de fator que reforça, dentre as classes populares, a imagem de Bolsonaro como um governante desatento aos mais pobres. Entrevistas com eleitores e sondagens de opinião pública mostram que beneficiários do auxílio encaram o aumento com uma tentativa de manipulação de seus votos. Eleitores de baixa renda classificam como compra de voto aqueles favores e benefícios distribuídos ocasionalmente pelos políticos durante o período eleitoral, sendo a temporalidade fator determinante na percepção popular de que o político tem intenção eleitoreira. Quando início e fim do pagamento coincidem com o período da campanha eleitoral, é quase impossível desfazer a associação estabelecida pelos eleitores entre aumento do auxílio e compra de votos.

Mas, se os eleitores mais pobres fossem de fato suscetíveis a serem “comprados” pelas políticas de transferência de renda da vez, qual seria o problema de eles associarem o aumento do benefício com a compra de votos? O problema é que, ao contrário do que tradicionalmente se pressupõe, eleitores de baixa renda percebem negativamente a compra de voto, exatamente porque tomam como certo que candidatos que compram voto abandonam os eleitores após as eleições. Com o reajuste com hora marcada para acabar, Bolsonaro, sem querer, colou a sua imagem a de políticos chamados popularmente de “políticos de copa do mundo”, que “só ajudam de quatro em quatro anos”.

O pífio desempenho do auxílio “turbinado” na popularidade de Bolsonaro dentre os setores populares deixa, portanto, duas importantes lições para analistas, políticos, e opinião pública. Em primeiro lugar, é preciso superar a ideia preconceituosa de que o comportamento eleitoral dos mais pobres é movido apenas pela política de transferência de renda da vez. Assim como os eleitores das demais faixas de renda, os eleitores mais vulneráveis fazem uma leitura programática das disputas eleitorais que, ainda que feita com um vocabulário popular, passa por uma avaliação multifacetada do desempenho dos governantes. Em segundo lugar, é preciso refutar a ideia de que eleitores de baixa renda sejam tão carentes a ponto de estarem suscetíveis a terem seu voto determinado por benesses distribuídas durante o período eleitoral. Os mais pobres não apenas sabem identificar as tentativas de manipulação de seu voto, como também sabem tecer duras críticas aos políticos que agem como se pudessem trocar a autonomia política dos eleitores por esmolas. Essa leitura crítica e programática da política pelos setores populares não nasceu nessas eleições, ela sempre esteve presente. Quem sabe agora, com o fracasso do auxílio de R$ 600 para a campanha de Bolsonaro, nossos ouvidos fiquem mais atentos a escutá-la.

Mariana Borges Martins da Silva é pesquisadora de pós-doutorado no Nuffield College, Universidade de Oxford. Mariana é Ph.D em Ciências Políticas pela Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos.

por Dawisson Belém Lopes

Dawisson Belém Lopes

Publicado no Congresso em Foco

O Brasil já se preparava para desembarcar do regime militar quando, no fim dos anos 1970, o Itamaraty criou a sua assessoria de imprensa. O motivo era inusitado: o presidente Ernesto Geisel, que não costumava falar com a imprensa dentro do país, fazia concessões quando estava em agendas no exterior.

Isso gerava, por consequência, enorme pressão sobre o pessoal do serviço diplomático. Representantes de todos os meios de comunicação, no Brasil, viam-se obrigados a tomar um voo, qualquer que fosse o destino presidencial, para tentar colher alguma declaração do general. Eram os ossos do ofício.

Tal tradição acabou se consolidando com o acúmulo dos mandatos democráticos na Nova República. À medida que compromissos internacionais dos presidentes se converteram em momentos de diálogo e reflexão sobre a vida política brasileira, jornalistas estrangeiros e patrícios faziam-se efetivos porta-vozes da sociedade civil.

Viagens internacionais, aliás, nem sempre foram percebidas como pertinentes às rotinas do chefe de Estado brasileiro. Houve um tempo em que o incumbente se deslocava menos ao exterior. O incremento desse recurso de representação deveu-se a FHC, presidente que chegou a ser identificado, na opinião pública, pelo jocoso codinome “Viajando Henrique Cardoso”.

Mas foi Lula da Silva, sucessor de Cardoso, quem levou o instituto da diplomacia presidencial – a representação direta do Estado nacional, sem mediação do corpo diplomático – ao último degrau da escala. Tanto no quantitativo quanto na abrangência geográfica, ninguém esteve perto do ex-presidente. Ao longo de seus dois mandatos, entre 2003 e 2011, foram oitenta países visitados, em 139 ocasiões.

Depois de FHC e Lula, todavia, o Brasil retraiu-se. Ou, se preferirem, a curva da diplomacia presidencial normalizou-se. Rousseff, Temer e Bolsonaro nunca exploraram o recurso das viagens com tanto desembaraço e brilhantismo. Por motivos diversos, seus mandatos foram mais introvertidos.

Se Rousseff não era tão hábil com as tarefas diplomáticas quanto o seu antecessor petista, Temer governou sob desconfiança doméstica e internacional. Ambos mantiveram-se menos engajados com pautas de relações exteriores do que se poderia esperar numa conjuntura de particular visibilidade do Brasil no plano global, com Copa do Mundo e Olimpíadas de Verão aqui sediadas.

Bolsonaro, por seu turno, tem sido um caso absolutamente atípico de “diplomata”: não põe o pé fora do país com frequência e, quando o faz, opta por destinos exóticos e não necessariamente condizentes com as tradições bicentenárias da nossa política exterior. Faz, invariavelmente, acenos para líderes políticos que comunguem de seus valores e crenças pessoais, em que pesem as contradições e constrangimentos gerados para o Estado brasileiro.

Vamos rapidamente aos dados: entre 1o de janeiro de 2019 e 22 de setembro de 2022, Jair Bolsonaro fez 23 viagens internacionais (contra 57 de Lula, durante o seu primeiro mandato presidencial). Visitou 22 países distintos, dos quais nenhum estava na África. Sete dessas viagens foram aos Estados Unidos da América – de longe, o seu destino preferencial.

No Reino Unido, Estado com o qual o Brasil mantém intensa relação bilateral desde 1825, Bolsonaro só aterrissou bem recentemente, por força do falecimento da Rainha Elizabeth II. Sua fugaz passagem pela ilha fez-se notar pelo mal-estar causado nos britânicos, com a tentativa de explorar eleitoralmente o funeral real. O dano à imagem do país foi evidente.

Em sua presidência, Bolsonaro não visitou diversos parceiros históricos do Brasil na Europa – como Portugal, Espanha, Alemanha e França. Na América Latina, ignorou México, Colômbia, Peru e Bolívia. Entretanto, esteve por duas vezes em Qatar e Emirados Árabes Unidos e uma na Arábia Saudita desde que tomou posse. É difícil sustentar, da perspectiva geopolítica, uma ênfase tão restritiva.

Há, ainda, o argumento econômico. Quando embarca no avião da FAB, o presidente investe-se em caixeiro-viajante oficial. É o promotor dos negócios do Brasil no estrangeiro, em sentido amplo e republicano. A forma tímida e enviesada como Bolsonaro lidou com as responsabilidades diplomáticas, porém, não ajudou a promover o comércio exterior e os investimentos externos diretos.

O mapeamento dos itinerários presidenciais é ilustrativo do isolamento brasileiro no mundo atual. Fruto de uma estratégia de aproximação eleitoreira com aliados estrangeiros, a diplomacia bolsonarista desconsidera as questões estruturais, de longo prazo, e os interesses difusos da sociedade brasileira. Se não tem potencial de dar voto, a agenda no exterior perde o apelo para Bolsonaro.

Esse é, de resto, outro elemento que conecta Jair Bolsonaro a seu mestre, o ex-presidente americano Donald Trump. Como o ex-assessor de segurança nacional John Bolton chegou a afirmar em livro de memórias, “Trump nunca pensava em segurança nacional na sua atuação internacional; em lugar disso, ele buscava identificar aquilo que deveria ser feito para aumentar as suas chances de reeleição”.

Soa bastante familiar, não?

Dawisson Belém Lopes é professor de Política Internacional e Comparada da UFMG, é pesquisador visitante do St Antony’s College, Universidade de Oxford (2022-2023).

por matheusferreira

Matheus Gomes Mendonça Ferreira

Publicado no Congresso em Foco

Para entender o peso da religião na decisão do voto é preciso questionar sobre como a religião pode influenciar o voto dos eleitores. Segundo a literatura acadêmica, há três modelos teóricos principais para se compreender como a religião afeta a decisão eleitoral.

O primeiro é pelo pertencimento a um mesmo grupo religioso (fator identidade). Segundo esse modelo teórico, os eleitores escolhem seus representantes porque eles compartilham a mesma identidade religiosa. Nas eleições presidenciais no Brasil, historicamente, foram Anthony Garotinho e Marina Silva (que se apresentaram como candidatos evangélicos) que conseguiram mobilizar parcela de eleitores evangélicos nas eleições de 2002, 2010 e 2014. Em um experimento realizado no Brasil, o pesquisador Taylor Boas descobriu que, quando um candidato utiliza a palavra “pastor” antes do nome, há uma menor chance de eleitores não evangélicos votarem nele e, por outro lado, há uma maior chance de eleitores evangélicos apoiarem tal candidato.

O segundo é pela via das crenças e valores (fator crenças e valores). Nesse caso, os eleitores escolhem candidatos que mais se aproximam ou que defendem valores morais importantes para o grupo, tais como questões associadas ao papel da religião na sociedade, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ensino religioso nas escolas, etc. A importância dos valores se faz presente em quase todas as eleições. Em 1989, Lula não teve desempenho tão satisfatório nas classes mais populares. O que teria explicado isso? Segundo Mariano e Pierucci, na época, Lula era o candidato apresentado como uma ameaça aos valores tradicionais brasileiros e contra a religião, muito importantes para as camadas populares. Após aquele ano, houve tentativas de tornar a questão do aborto saliente, principalmente em eleições em que Dilma Rousseff era a candidata pelo PT. Tal saliência pode ser produzida tanto pela campanha de um candidato ou candidata, quanto por líderes de opinião pública, como são as lideranças religiosas.

O terceiro é a comunicação política que se estabelece entre os fiéis e suas lideranças religiosas (fator comunicação). Importante destacar que aqui não estamos falando apenas de “voto de cajado”, em que uma liderança utiliza os recursos da Igreja e sua posição de autoridade para “obrigar” os fiéis a votarem em um candidato. Embora campanhas políticas durante cultos e missas sejam proibidas pela Constituição, não há uma fronteira definida entre o que se enquadra ou não como campanha política dentro dos cultos. Um episódio ilustrativo é o caso do pastor Josué Valandro Jr., da Igreja Batista Atitude. Nesse caso, o pastor não pede votos explicitamente, mas ora para que Bolsonaro vença as eleições de 2018.

Porém, essa prática não pode ser generalizada para todas as igrejas e templos. Não são todas as lideranças religiosas que utilizam o púlpito para falar de política. Isso depende da abertura que tal liderança tem para fazer isso. Em uma comunidade religiosa marcada pela diversidade de interesses políticos, essa prática pode ser custosa para as lideranças religiosas. Falar de política depende do grau de abertura que a liderança tem junto à comunidade religiosa e do conhecimento de seus interesses.

Após as eleições de 2018, os dois últimos modelos teóricos (valores e comunicação) ganharam mais destaque. Isso ocorreu, principalmente, pelo fato de Bolsonaro ter tido um ótimo desempenho entre os evangélicos. Esse apoio massivo do segundo maior grupo religioso brasileiro (e que está em ascensão) foi explicado pelo apoio das grandes lideranças evangélicas e pelo fato de Bolsonaro ter sido o primeiro candidato a defender fortemente uma agenda política ultraconservadora em termos de valores morais.

Naquele ano, discutir a relação entre religião e política foi sinônimo de discutir a relação entre os evangélicos e Bolsonaro. Existem razões que justificam essa confusão. Primeiro, porque foi nesse grupo que houve um voto mais homogêneo. Segundo, a política é algo muito mais presente nos templos evangélicos do que nas igrejas católicas. Padres católicos não se engajam com a mesma intensidade que pastores evangélicos. O terceiro ponto é que os evangélicos são mais assíduos aos cultos do que os católicos. Logo, estão mais expostos às mensagens políticas de suas lideranças. Por fim, o quarto ponto, é que os evangélicos são mais conservadores do que os católicos em relação a algumas pautas morais.

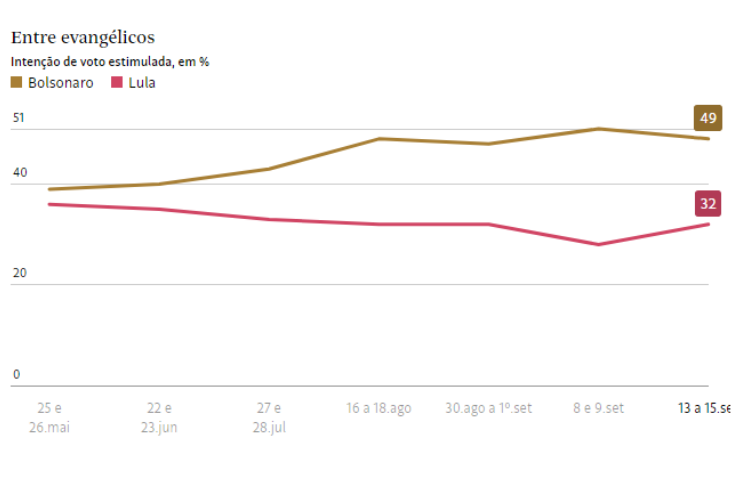

Em 2022, esse cenário parece se repetir, embora com menor intensidade. Um dos fatores que ajudam a entender essa queda é a forte crise econômica.

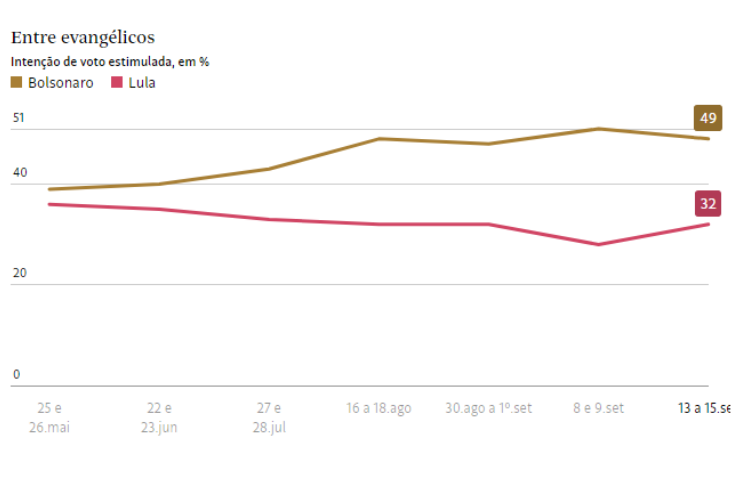

Fonte: Folha de São Paulo.

Os dados acima são do Datafolha e mostram o desempenho de Lula e Bolsonaro entre os evangélicos. Importante destacar que no final de maio de 2022, o desempenho de ambos candidatos era bem parecido nesse grupo (ambos próximos de 40%). Com o tempo é possível observar uma mudança nas intenções de voto dos evangélicos, revelando uma vantagem para Bolsonaro. Essa mudança pode ser explicada tanto pelas movimentações de Bolsonaro (ativando os valores conservadores desse eleitorado) quanto pelas campanhas políticas nas Igrejas, conduzidas por lideranças religiosas. Portanto, para que Lula tenha melhor desempenho nesse segmento, deve contar com apoio de grandes lideranças religiosas.

Vale lembrar que o apoio de Edir Macedo – líder de uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil (Igreja Universal do Reino de Deus – IURD) – a Bolsonaro em 2018 não se deu no início da campanha. Macedo era apoiador de Alckmin. Com o então candidato do PSDB fora da disputa e no impedimento de Lula concorrer, Macedo passa a apoiar Bolsonaro, que estava na frente nas pesquisas eleitorais. Como Lula vem apresentando um desempenho superior ao de Bolsonaro, com alguma chance de vitória no primeiro turno, devemos ficar de olho nos passos desse ator religioso de relevância nacional. Importante destacar que lideranças religiosas são atores políticos com interesses econômicos e não só morais. Questões ligadas às telecomunicações, por exemplo, são muito importantes para eles.

Outro fator que deve afetar negativamente o apoio evangélico a Bolsonaro é a economia. Considerando que quase metade dos evangélicos (e dos católicos) possuem uma renda de até dois salários mínimos, é esperado que o desempenho ruim da economia ative o voto econômico nesse grupo, principalmente entre pessoas que estão menos expostas às pressões do grupo e às mensagens políticas de lideranças religiosas.

A fatia de evangélicos que não está exposta às pressões institucionais de uma Igreja é considerável. Analisando os dados do Censo de 2010, dos que se declaram evangélicos, 21,8% são evangélicos sem vínculo com igrejas ou “desigrejados”. Entre os “desigrejados”, não há a presença de uma liderança religiosa que dê pistas eleitorais aos fiéis, ou que utilize da “rede de assistência” da igreja para “trocar” por votos. Esse tipo de raciocínio foi muito bem desenvolvido por Victor Silva. Segundo ele, “o aumento de bem-estar induzido pelo Programa Bolsa Família (PBF) produziu retornos eleitorais para o PT apenas entre os beneficiários não-pentecostais e nos locais com alta concentração de pobres católicos”.

Nesse contexto é importante enfatizar que não é possível falar de um voto evangélico, mas de um voto dos evangélicos. Estes, além de representarem um grupo heterogêneo, não apresentam um interesse político cristalizado em torno de uma candidatura ou de uma agenda política específica. É plausível pensar que uma parcela do sucesso de Bolsonaro entre os evangélicos ocorre pela dificuldade que partidos de centro e esquerda têm em lidar com questões relacionadas ao papel da religião na vida desses eleitores e eleitoras.

Matheus Gomes Mendonça Ferreira é pesquisador do Centro de Estudos do Comportamento Político (CECOMP) e doutorando em Ciência Política pela UFMG. Atua como cientista de dados no OddsPointer.

por Priscila Carvalho

Priscila Zanandrez e Priscila D. Carvalho

Publicado no Jota

Brasileiros estão mais propensos a ir às ruas contra a corrupção do que para defender a democracia. Também percebem que nem todo uso político das ruas é positivo para candidatos, pois a maioria da população avalia que não foi adequada a participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro, em 7 de setembro. E uma maioria expressiva da população, 71,7%, considera que eventuais fortes protestos não seriam justificativa para um golpe de estado. Os dados são da nova pesquisa “A Cara da Democracia”, conduzida pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT) com 1.535 entrevistas presenciais em 101 cidades de todas as regiões do país realizada entre 9 e 14 de setembro.

As informações ajudam a traçar um perfil da opinião pública sobre a relação entre protestos e política no país. Indicam uma percepção consolidada de que protestos são parte integrante da democracia. Também mostram que as pessoas são capazes de avaliar criticamente o significado de protestos, mas, sobretudo, que sabem bem por quais motivos poderiam ir – ou não iriam – às ruas, e que a pauta da corrupção continua sendo relevante para a opinião pública, mesmo que tenha perdido espaço para outros temas nesta campanha.

Protestos e democracia

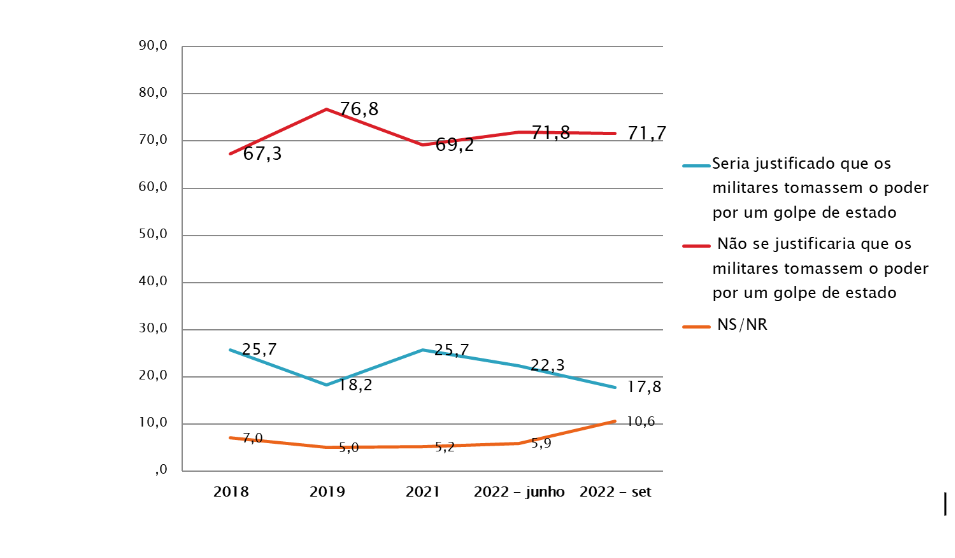

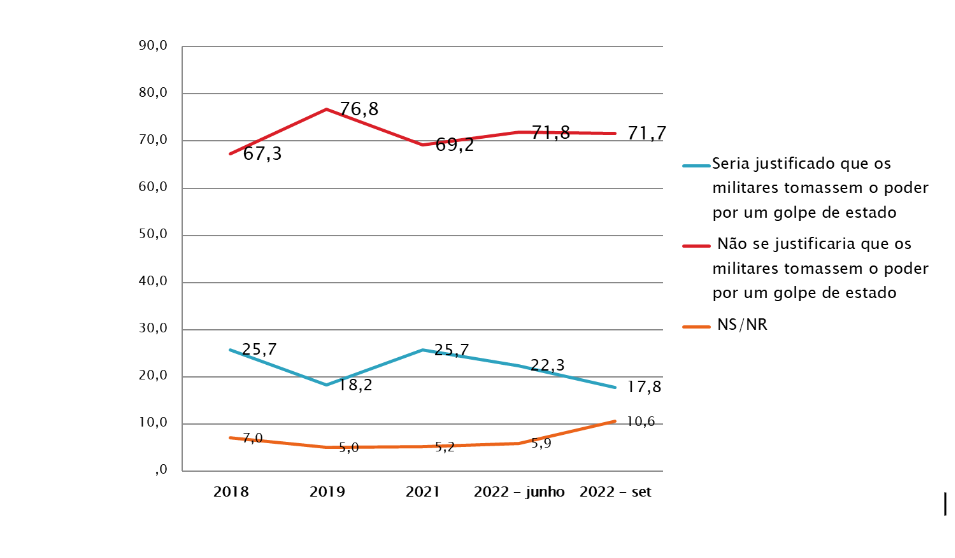

Quase 72% dos brasileiros e brasileiras não concordam com a afirmação de que muitos protestos poderiam justificar um golpe militar. A cifra repete pesquisa anterior, realizada em junho deste ano, e também aponta queda (de 22% para 17%) entre aqueles que defendem uma ruptura democrática em casos de muitos protestos.

O dado mostra a percepção de que protestos são forma legítima de expressar demandas, e que mesmo em situação de muitos protestos isso não deve afetar a democracia.

Historicamente, este dado varia menos do que a questão sobre aceitação de golpe militar em caso de instabilidade política: aqueles que não aceitariam passaram de 61% para 66%, e caiu de 31% para 23% a porcentagem de pessoas que dizem ser justificável um golpe em situações de instabilidade.

Em uma eleição marcada por manifestações pela democracia, em agosto, e pelas manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, no início de setembro, a percepção de que protestos são parte do jogo democrático traz boas perspectivas para o futuro, no que depender da opinião pública, ao menos.

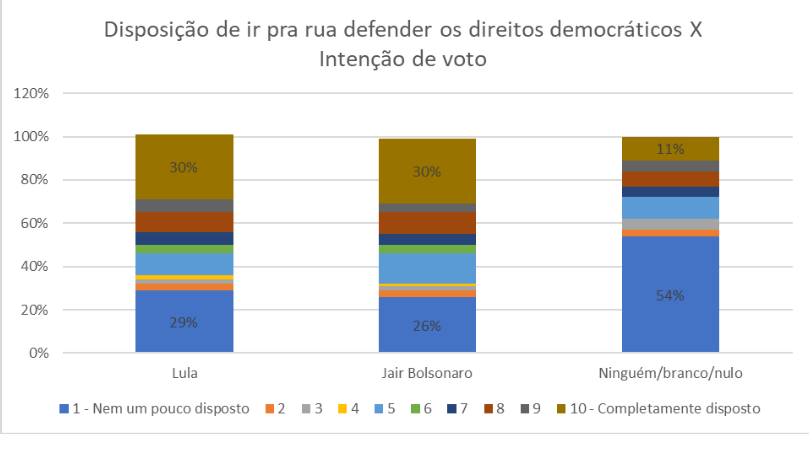

Disposição para protestos

No entanto, ao olhar para os temas capazes de mobilizar a sociedade brasileira, observa-se que a defesa de direitos democráticos mobiliza menos do que a luta contra a corrupção. Ainda que a rejeição a uma ruptura militar tenha crescido entre os brasileiros, é a corrupção que parece instigar a maioria a se manifestar.

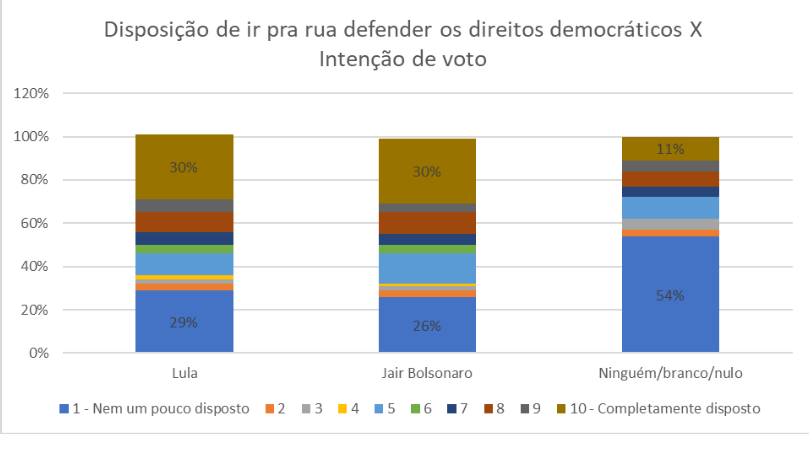

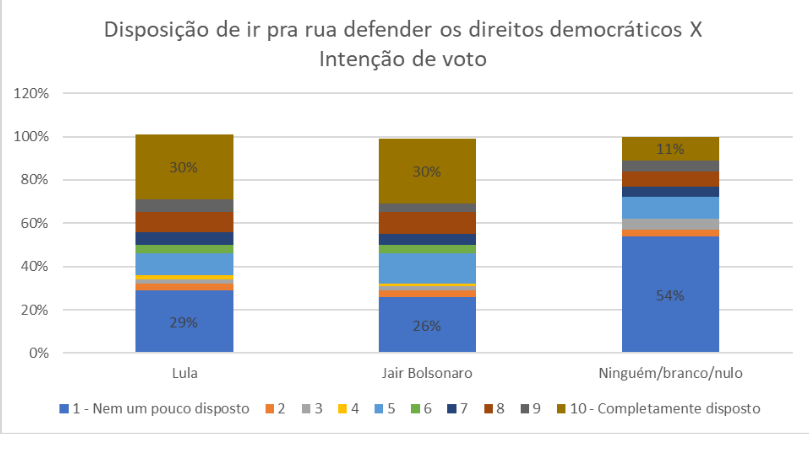

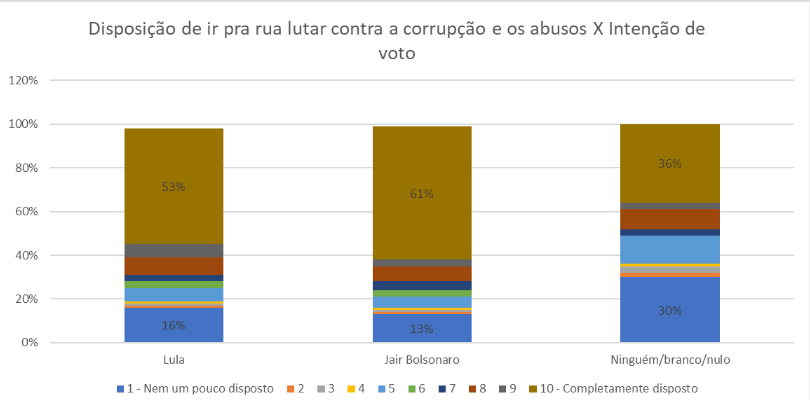

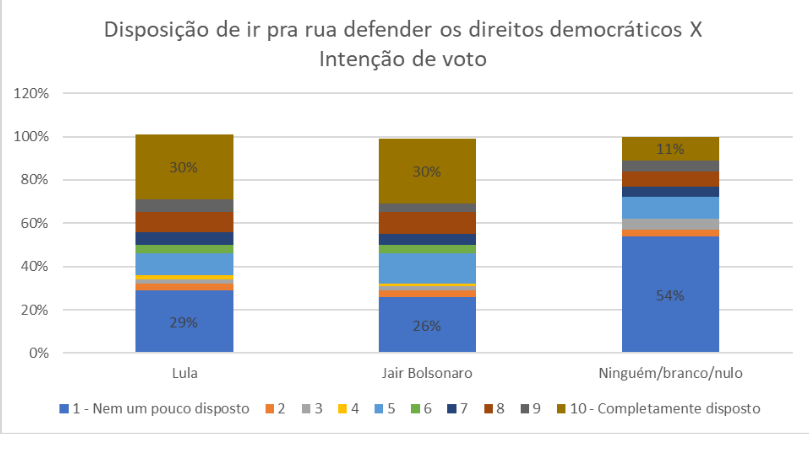

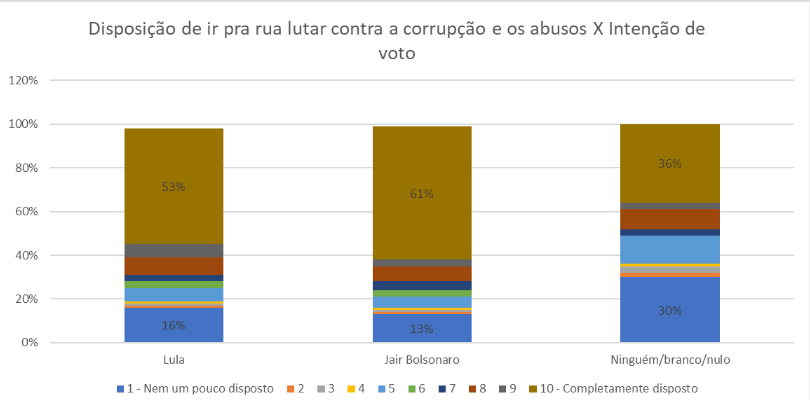

Ao comparar a disposição para ir à rua com a intenção de voto, observa-se que tanto os eleitores de Lula quanto de Bolsonaro estão muito mais dispostos a ir para a rua lutar contra a corrupção do que em defesa dos direitos democráticos. Quando o caso é o combate à corrupção, 61% dos eleitores do Bolsonaro estão completamente dispostos a se manifestar, enquanto entre os eleitores do Lula o número chega a 53%. O mesmo não acontece em torno do tema da defesa da democracia: apenas 30% dos eleitores tanto do Lula quanto do Bolsonaro estariam plenamente dispostos a ir às ruas para defenderem seus direitos democráticos.

Destaca-se ainda que dentre aqueles que disseram votar em ninguém, branco ou nulo, mais de 50% não estão nem um pouco dispostos a se manifestarem em defesa da democracia.

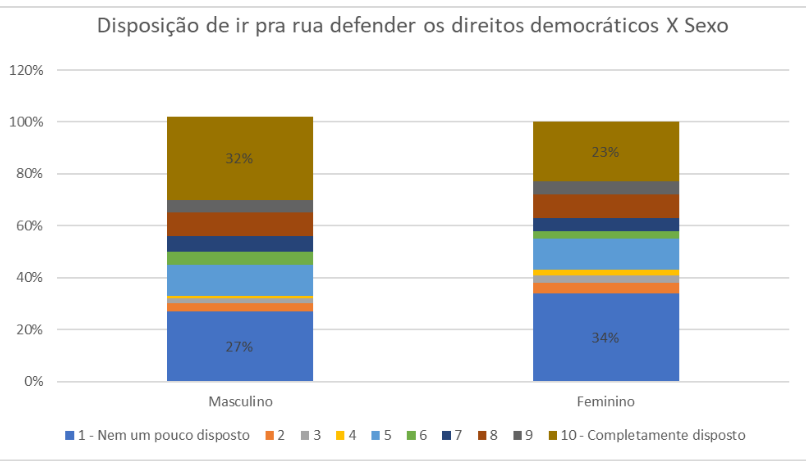

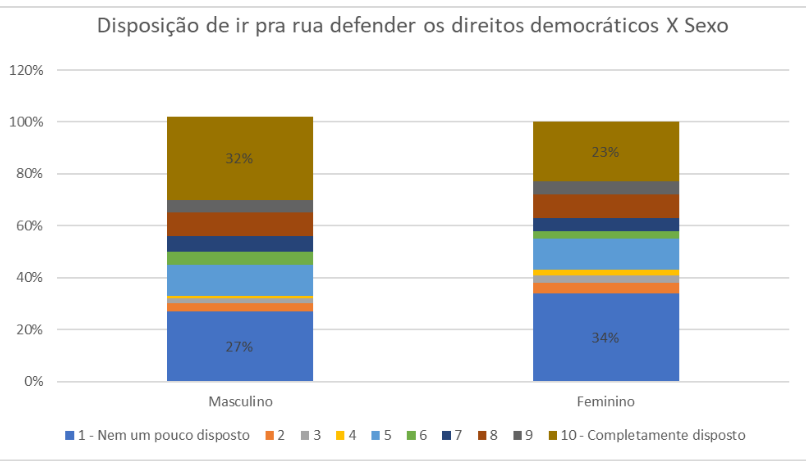

No cruzamento entre disposição em ir para a rua por sexo, fica evidente que os homens, independentemente da temática que os mobilize, estão mais dispostos a se manifestar do que as mulheres. Quando o assunto é defender seus direitos democráticos, apenas 23% das mulheres (contra 32% dos homens) estão dispostas a participar de manifestações. No entanto, quando se fala em lutar contra os abusos da corrupção o número chega a 58% entre os homens e a 49% entre as mulheres.

A menor propensão pela mobilização entre mulheres contrasta com o papel que tiveram na campanha presidencial anterior em 2018, marcada pelos protestos do #Elenão.

Já a importância da corrupção como mote para mobilizações mostra uma permanência. O tema, que esteve muito presente nas grandes manifestações em junho de 2013 e durante o processo de impedimento da presidenta Dilma, continua encontrando fôlego entre os eleitores brasileiros.

Protestar contra a corrupção é legítimo. No entanto, o debate da corrupção não pode ser desvinculado do debate sobre democracia, pois o combate efetivo e duradouro à corrupção se faz através de ações de instituições democráticas fortes.

Priscila Delgado de Carvalho é pesquisadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (pós-doutorado) e pesquisadora associada do INCT Instituto da Democracia. Investiga a atuação de atores coletivos em processos democráticos, com ênfase na transnacionalização de movimentos sociais e sindicatos rurais, e percepções de cidadão

Priscila Zanandrez Martins Morgado é pesquisadora em estágio pós-doutoral no INCT IDDC. Doutora e mestre em Ciência Política pela UFMG. Investiga temas sobre participação, cultura democrática e associativismo.

por Helena Dolabela

Helena Dolabela e Edésio Fernandes

Publicado nos Ninjas

O processo de urbanização no Brasil é antigo, tendo começado na década de 1930. Desde meados da década de 1950 mais da metade da produção econômica do país já se dava nas cidades e o ritmo intensivo de urbanização se consolidou no final da década de 1970. Desde então, as taxas de crescimento urbano têm caído, mas ainda são significativas, sendo que nas últimas décadas esse crescimento passou a se dar também em cidades de porte médio e cidades pequenas, assim como em uma rede crescente de regiões metropolitanas não mais constituídas, como era o caso anteriormente, em torno de algumas capitais. Hoje em dia cerca de 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas.

A urbanização brasileira mudou o país radicalmente em termos econômicos, sociais, culturais e ambientais; contudo, como regra por toda parte o crescimento urbano tem sido marcado por processos combinados de segregação socioespacial, exclusão socioeconômica, degradação socioambiental, informalidade e precariedade habitacional, concentração de serviços, equipamentos e áreas públicas, insegurança e violência. As cidades brasileiras são fragmentadas, irracionais, ineficientes, caras, poluídas, perigosas, injustas. Este padrão tem se agravado e ganhado novas dimensões nos últimos anos como foi evidenciado de forma cruel pela pandemia recente.

No entanto, a ordem constitucional do país continua tratando desse fenômeno estrutural e estruturante de maneira incipiente e inadequada. De fato, há diversos problemas constitucionais profundos a serem enfrentados, como o sistema de representação política que ainda dá mais poder às áreas rurais do que às áreas urbanas. O pacto federativo obsoleto nominalmente favorece os municípios mas sem lhes reconhecer plena autonomia financeira, insiste em uma falsa isonomia formal dos municípios e sobretudo ignora o marcante processo de metropolização do país: de diversas formas o “local” no Brasil é o metropolitano, não o municipal, mas ainda não existe uma base constitucional minimamente adequada para tratar dessas complexas esferas territoriais.

Como resultado da grande mobilização social que resultou na Emenda Popular sobre Reforma Urbana, a Constituição Federal de 1988 introduziu um capítulo pioneiro, ainda que modesto, sobre Política Urbana: até então, as Constituições brasileiras tinham praticamente ignorado o fenômeno da urbanização. Também como resultado da pressão social, em 2001 foi aprovada a importante Lei Federal no. 10.257 que regulamenta esse capítulo constitucional – o ainda pouco conhecido e aplicado “Estatuto da Cidade” – e em 2003 foi criado pelo Governo Lula o Ministério das Cidades, com funções específicas sobre habitação, saneamento, transporte e mobilidade, assim como sobre política urbana e alguma medida de política fundiária. Esse Ministério avançou de maneira significativa na criação de uma ordem jurídico-urbanística nacional ainda que sem recursos financeiros mínimos, mas em 2006 foi sacrificado pelo Governo Federal em busca de uma ilusória “governabilidade”. A agenda mais ampla da reforma urbana foi esvaziada e trocada pela ênfase em um programa habitacional mais restrito, Minha Casa Minha Vida, o qual, apesar de sua importância e escala, tinha lá seus muitos problemas e não contribuiu para mudar o padrão excludente e informal da urbanização no país. A situação piorou nos Governos Temer e Bolsonaro com o desmonte sistemático da ordem jurídico-urbanístico-ambiental, o enfraquecimento das políticas sociais e habitacionais, e a redução do Ministério das Cidades a uma mera Secretaria sem maior expressão.

Cada vez mais cheias de moradores, mas fora da agenda governamental federal, enquanto são diretamente afetadas pelos problemas urbanos, sociais e ambientais tradicionais acumulados e que têm sido agravados pela pandemia e pelos efeitos das mudanças climáticas em curso: eis a tragédia das cidades brasileiras.

Nesse contexto, é fundamental verificar o que os principais candidatos à eleição presidencial têm a propor sobre as cidades e suas muitas questões. Mesmo reconhecendo a necessidade de uma reforma constitucional para criar melhores bases jurídicas, políticas, institucionais e tributárias adequadas para o tratamento dessa questão estrutural, especialmente no que diz respeito ao tratamento das regiões metropolitanas no contexto do pacto federativo, há muito que o Executivo Federal pode, deve e precisa propor e sobretudo fazer para melhorar as condições das cidades brasileiras e seus milhões de habitantes. Uma boa maneira de fazer essa avaliação é a leitura das propostas dos candidatos tal como organizadas pela BBC Brasil no seguinte site: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61350824

Naturalmente, há propostas que afetam as cidades em diversos blocos – propostas sobre educação, saúde, trabalho, cultura etc. – mas os dois blocos mais diretamente ligados ao tema das cidades são “Programas Sociais e Direitos Humanos” e “Meio Ambiente”. Nesse contexto, vou destacar as propostas dos três principais candidatos com base nas intenções de votos indicadas pelas pesquisas eleitorais recentes, quais sejam, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes.

As principais propostas do candidato Lula da Silva que se aplicam especificamente às questões das cidades e à política urbana são:

- Retomar políticas de garantia do direito à cidade, combatendo desigualdades territoriais, em direção a uma ampla reforma urbana

- Voltar a ter um amplo programa de acesso à moradia, com mecanismos de financiamento adequados a cada tipo de público

- Garantir direito à água e ao saneamento, com universalização dos serviços

- Proteger direitos e territórios dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais e valorizar sua cultura, tradições, modo de vida e conhecimentos

- Promover a transição ecológica das cidades com investimentos em transporte público, habitação, saneamento básico e equipamentos sociais

Do programa do candidato Jair Bolsonaro a única proposta específica sobre a questão urbana é:

- Consolidar e ampliar ações de regularização fundiária

Já o candidato Ciro Gomes propõe:

- Reduzir o déficit habitacional

- Reforma urbana e regularização fundiária, com financiamento de reformas de moradias populares, preferencialmente com mão de obra da própria família ou comunidade

- Universalizar acesso a saneamento e água potável até 2030, com investimento público e privado

Fica claro que o candidato Bolsonaro pretende manter a questão urbana no mesmo limbo politico-institucional com que o governo do Presidente Bolsonaro a tem tratado, com o esvaziamento das politicas públicas setoriais sobre habitação (o programa Casa Verde e Amarela foi praticamente abandonado com os drásticos cortes orçamentários), saneamento e transporte, temas que governo tem vagamente remetido para a ação da iniciativa privada; a questão socioambiental foi ignorada, e a questão da regularização fundiária urbana, que é certamente de grande importância, deve continuar a ser tratada da mesma forma totalmente inadequada na sequencia da aprovação da Lei Federal no. 13.465/2017 enfatizando soluções legalistas individuais.

As propostas do candidato Ciro Gomes são certamente importantes, mas muito limitadas – dentre outros aspectos, sequer mencionando a questão central do transporte – e não se articulam com qualquer agenda socioambiental.

As propostas do candidato Lula da Silva são obviamente as mais adequadas e as que mais perto chegam das necessidades das cidades brasileiras. Contudo, há dois problemas principais. Em primeiro lugar, não há qualquer menção ao que pretende ser feito para que os objetivos ambiciosos – reforma urbana, direito à cidade – sejam atingidos, especialmente dada a falta de um compromisso com a recriação do Ministério das Cidades e com o restabelecimento dos processos participativos abolidos pelo Governo Bolsonaro – especialmente o Conselho Nacional das Cidades e as Conferências Nacionais das Cidades.

Em segundo lugar, as propostas do candidato Lula da Silva continuam limitadas ao tratamento das cidades através de políticas públicas setoriais, mas sequer mencionam o tema anterior a todas elas e que tem determinado o padrão de urbanização e as condições de vida nas cidades brasileiras: a questão fundiária. Não se fala em função social da propriedade, privada e pública, em recuperação da valorização imobiliária para financiamento do desenvolvimento urbano, em aproveitamento especialmente para a moradia social do estoque gigantesco de terrenos vazios e de construções vazias e/ou subutilizadas existentes pelo país afora, em tributação progressiva etc.

A história – no Brasil e internacionalmente – já nos mostrou que não há como promover reforma urbana sem enfrentar a questão da estrutura fundiária concentrada e excludente. Também não há como promover política habitacional efetiva sem articulá-la com as políticas fundiária, ambiental e de transporte, e que não há como reconhecer o direito à cidade sem promover uma ruptura com o modelo perverso dominante que, ao mesmo tempo que gera um déficit habitacional de cerca de 7 milhões de unidades e remete dezenas de milhões de pessoas para a moradia informal e precária, promove um estoque absurdo de milhões de construções vazias e de terrenos sem qualquer função social nas cidades. A pandemia nos mostrou como a questão fundiária está na base dos problemas sanitários, habitacionais e ambientais das cidades. Reconhecer o valor social da terra urbana é tarefa urgente.

Embora não tenham quaisquer chances eleitorais, é importante registrar que foram os candidatos dos partidos de esquerda os únicos que colocaram o dedo nessa ferida de maneira inequívoca.

Leonardo Péricles da Unidade Popular propõe:

- Garantir moradia digna, saneamento e coleta de lixo para todas as famílias

- Destinar imóveis abandonados para resolver o déficit habitacional

- Garantir a função social das propriedades urbanas com alíquotas progressivas de IPTU, fiscalização e vistorias, combatendo a especulação, para toda a população ter moradia, acesso fácil ao trabalho e ao lazer e viver com dignidade

- Desenvolver reformas Agrária e Urbana sob a ótica de reparação da população negra

Vera Lucia do PSTU propõe:

- Desapropriação dos imóveis dos grandes proprietários que vivem da especulação imobiliária e ocupação desses imóveis por uma parte da população sem teto

- Imediata legalização das ocupações de terrenos, com urbanização e saneamento adequados

- Estatização de todas as empresas de transporte e que ele se transforme em um serviço gratuito

Existe certamente todo um campo de discussão acerca dessas propostas – e outras mais radicais ou menos radicais -, mas é louvável que esses candidatos não tenham se furtado a discutir a questão fundiária. O fato é que a combinação das diversas ordens de crises contemporâneas – sanitária, energética, ambiental, alimentar, urbana, habitacional, social, política, financeira, econômica… – requer que essa questão central do território das cidades – um bem não renovável – seja reconhecida e enfrentada.

Se existe um legado que a atual geração vai deixar para seus filhos e netos é que vão quase todos viver em cidades. Como serão essas cidades, e que qualidade de vida essas pessoas terão, essas são questões políticas fundamentais. Cidade e cidadania são o mesmo tema.

Edésio Fernandes é jurista e urbanista. Membro da DPU Associates.

Helena Dolabela é graduada em Direito e doutora em Antropologia pela UFMG.