por Leonardo Avritzer

Leonardo Avritzer e Eliara Santana

Publicado no Pulso

Pesquisa de opinião pública feita presencialmente revela ambiguidades dos eleitores do país em relação ao tema

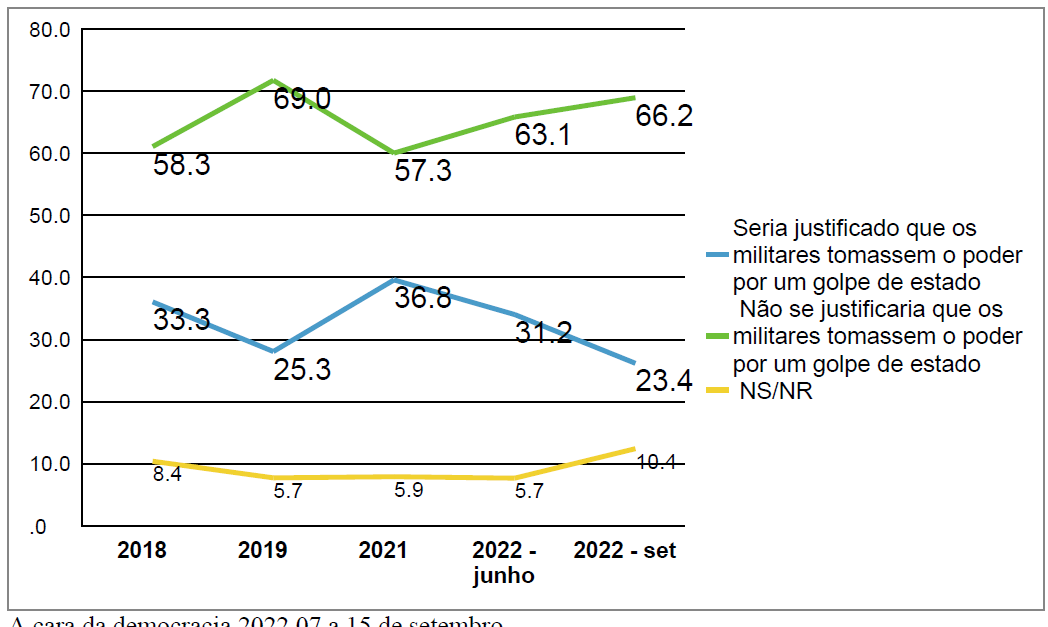

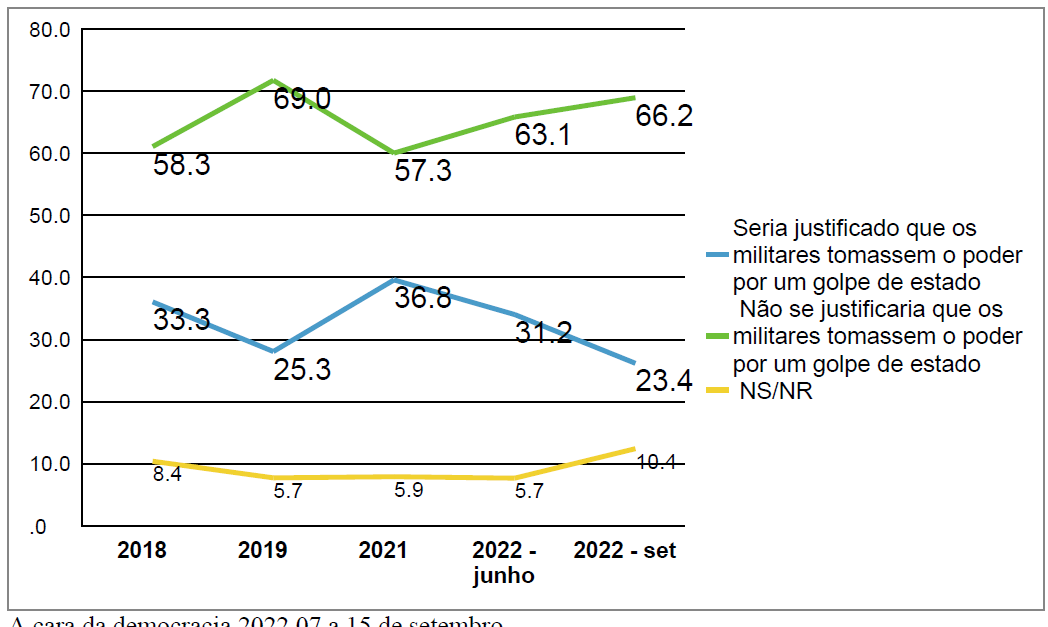

Em 2018, a primeira versão da pesquisa “A Cara da Democracia”, realizada pelo INCT-IDDC, revelou que a maioria de brasileiros era favorável à ruptura democrática em determinadas situações. Isso demonstrou, portanto, que havia ali, àquela época, um sinal de alerta em relação à democracia brasileira. Em 2022, a boa notícia é que, em nova rodada da pesquisa, temos dados melhores do que aqueles de 2018 — há uma maioria bastante clara de brasileiros que rejeitam golpe, intervenção militar ou ruptura democrática, tal como mostra o gráfico abaixo, de nossa nova pesquisa feita no período de 9 a 14 de setembro.

Circunstâncias que justificariam um golpe

A cara da democracia 2022 – 07 a 15 de setembro

Podemos, com certeza, comemorar a ampla rejeição dos brasileiros a uma ideia de golpe – intermitentemente defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ao afirmar que, em determinadas situações, não haveria eleição ou que seria melhor fechar instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, temos ainda motivos para nos preocupar em relação ao apoio dos brasileiros à democracia, que continua baixo. Na pesquisa de opinião pública aplicada pelo INCT na segunda semana de setembro, um dado importante chama atenção e desperta preocupação.

Disposição para defender a causa

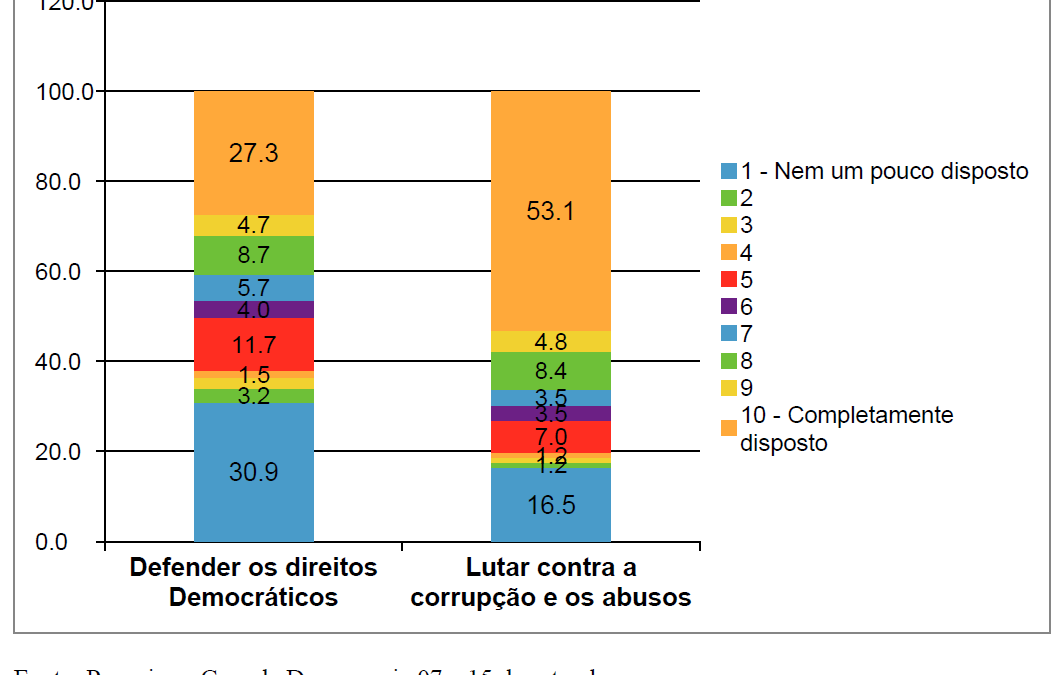

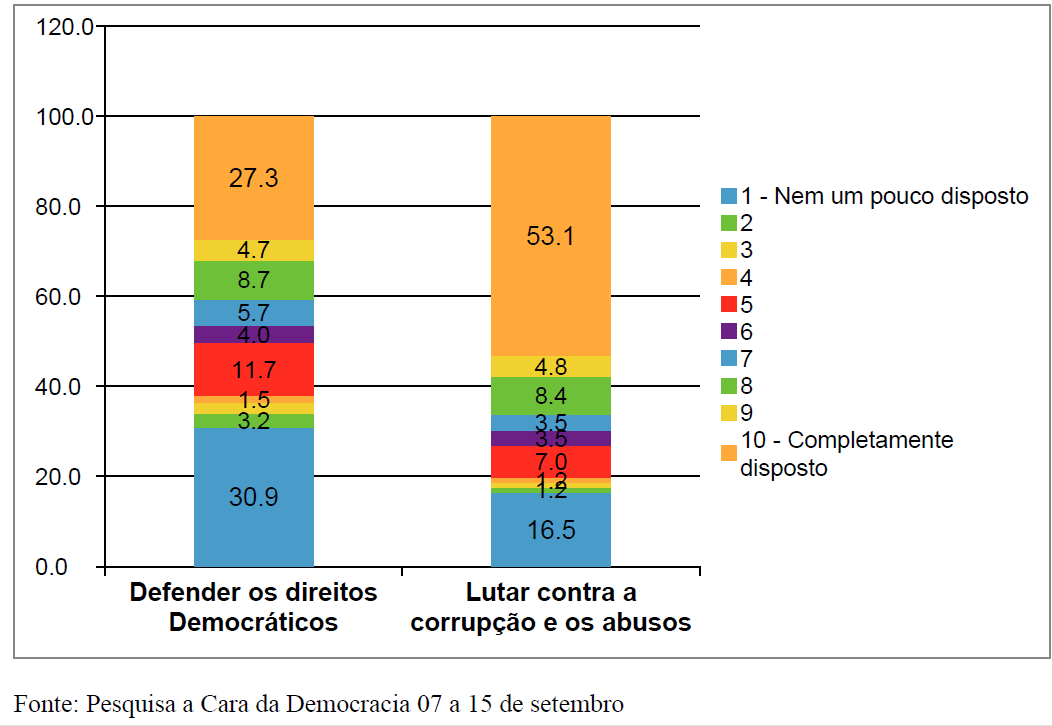

Nos referimos aos brasileiros que se disporiam a se manifestar ou a participar de manifestações ou de algum tipo de atividade em defesa da democracia. Esse número, de 27%, é significativamente mais baixo do que o de brasileiros contra o golpe e também mais baixo do que de entrevistados que se proporiam a se manifestar em caso da existência de muita corrupção, que alcançou a marca de 53% dos entrevistados. O gráfico abaixo, com esses dados, mostra que, ainda que brasileiros já percebam a importância da democracia e se posicionem contra o golpe, ainda não têm a disposição de se manifestarem abertamente em defesa da democracia como uma de suas principais prioridades.

Esse dado relativo à disposição dos brasileiros em se manifestar em caso de golpe é muito importante porque, na verdade, o que nós sabemos é que a democracia brasileira não está sofrendo ataques genéricos. São ataques específicos por parte de um ator político, nesse caso, o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Ele tem afirmado recorrentemente que as urnas eletrônicas não são confiáveis ou que, dependendo da inexistência de um processo de auditagem dessas mesmas urnas, ele não reconheceria o resultado eleitoral. Sendo assim, é muito importante saber o número de brasileiros que se dispõem a se manifestar em defesa da democracia.

Transição entre dois mundos políticos

O fato de que, no Brasil, neste momento, o número de indivíduos que estão dispostos a defender a democracia (27%) é praticamente o mesmo daqueles que não estão nem um pouco dispostos (31%) ainda aponta na direção de ambiguidades importantes da população brasileira em relação ao tema.

Assim, o resultado da pesquisa mostra o início de uma transição entre dois mundos políticos nos quais o Brasil se dividiu desde 2018. De um lado, o da antipolítica e do ataque à democracia, que defendeu a ideia de golpe e ruptura democrática; do outro, um cenário de respeito ao Estado Democrático de Direito. Tudo indica que essa concepção de política antagônica à democracia será rejeitada pelos brasileiros nas urnas em outubro. Ainda assim, é necessário perceber que a reconstrução de uma nova ordem democrática será um caminho difícil e que demandará uma grande orquestração política envolvendo os mais diversos atores.

Feita pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT), a pesquisa entrevistou presencialmente 1.535 eleitores em 101 cidades de todas as regiões do país entre os dias 9 e 14 de setembro e foi contratada pelo CNPq e Fapemig. A margem de erro total é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos com índice de confiança de 95%.

*Leonardo Avritzer é professor titular do departamento de Ciência Política da UFMG.

Eliara Santana é jornalista, doutora em Linguística e Língua Portuguesa com foco na Análise do Discurso e pesquisadora do Observatório das Eleições (INCT IDDC).

por Fábio Kerche

Fábio Kerche

Publicado no Jota

Bolsonaro está isolado internacionalmente. Por um breve período, seu governo gozou de algum prestígio durante a administração de Trump nos Estados Unidos e do apoio de um ou outro governo autocrático ou francamente autoritário, e nada mais. Se uma imagem vale mil palavras, o vídeo feito pelo excelente jornalista Jamil Chade em um encontro do G20 em Roma no ano passado vale como uma síntese de todo um governo: Bolsonaro solitário, perdido no meio de líderes internacionais que representavam 80% da economia mundial, naquele mal-estar que todos já sentimos ao participarmos de uma festa na qual não conhecemos ninguém. Passaram-se poucos anos entre o ex-presidente que era “o cara” e o governante que parecia um inseguro adolescente precisando fazer uma prova para a qual ele não se preparou.

Bolsonaro anda buscando reverter alguns entendimentos sobre sua administração. O mais evidente é tentar ganhar algum fôlego junto ao eleitorado feminino usando sua esposa como uma espécie de detergente de biografia após anos de declarações e atitudes misóginas. Segundo as pesquisas, os esforços ainda não foram suficientes para reverter os números francamente desfavoráveis ao ex-deputado que disse que não estupraria uma colega de legislativo porque ela “não merecia”.

Na última semana, o presidente, assim como buscou fazer na questionável viagem para a Rússia às vésperas da guerra daquele país com a Ucrânia, tenta desconstruir a constatação de seu isolamento internacional. Pelo que a imprensa trouxe de notícias, o presidente foi até o velório da Rainha Elisabeth 2ª para conseguir uma foto que registrasse o ex-capitão como um estadista de destaque internacional. Contudo, como o escorpião que pegou carona com o sapo, Bolsonaro estragou com o plano: no lugar de um contido chefe de Estado prestando solidariedade a uma nação amiga, o presidente fez um discurso na sacada da residência do embaixador brasileiro para apoiadores. Jair Bolsonaro levou a disputa eleitoral para o funeral da rainha que ficou mais de sessenta anos à frente da monarquia inglesa. Um vexame.

A consequência é que mais uma vez Bolsonaro coloca a Justiça Eleitoral em uma saia justa. O presidente Bolsonaro não se contém frente ao Bolsonaro candidato. Não há nenhum presidente anterior que tenha disputado a reeleição ao cargo – Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff – que tenha usado a máquina pública sem nenhuma cerimônia como faz o ex-capitão. Embora tenham ocorrido questionamentos em outras eleições, nenhum foi sobre ações com esse grau de desfaçatez.

O desequilíbrio na disputa pela reeleição que é estrutural – e, portanto, inevitável – ganha ares únicos pelas ações do presidente. Há uma dificuldade inerente numa disputa eleitoral em que um dos participantes é o presidente. Chefes de Estado continuam nessa posição mesmo quando tiram uns dias de folga ou quando participam de uma campanha eleitoral. Todo o aparato de assessores, segurança e transporte não podem ser abandonados durante o mandato presidencial. E é um problema para o equilíbrio da disputa, ainda mais quando o presidente não se auto-impõe limites necessários que nem sempre são expressos de forma inequívoca na legislação.

Há leis que buscam traçar uma linha divisória entre as atividades do presidente e as do candidato. O candidato-presidente deve restituir, por exemplo, o erário público com os já referidos gastos que a locomoção e outras garantias que envolvem a segurança de um presidente da República. Bolsonaro, contudo, confunde tantos os papéis que é até difícil fazer cálculos mais ou menos fidedignos das despesas do presidente e do candidato. Bolsonaro declarou ter gastado apenas R$ 29.900 no ato político em que transformou as comemorações do 7 de setembro…

O comício eleitoral, quer dizer, as comemorações do 7 de setembro reforçam os problemas que o TSE tem enfrentado. Bolsonaro sabe que a Justiça Eleitoral não poderá tirar o presidente-candidato da disputa. E não é somente a falta de tempo para que um processo por abuso de poder seja levado a cabo, mas, principalmente, porque não existem condições políticas para se tirar do jogo eleitoral um chefe de Estado que está em segundo lugar nas pesquisas – o que só reforça o quão extraordinário e absurdo foi a retirada daquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas em 2018. Bolsonaro também aposta que, em caso de vitória nas eleições, a Justiça Eleitoral não teria coragem de rever a posição de uma maioria eleitoral. O TSE não tomou essa decisão nem para a chapa Dilma-Temer no auge da perda de popularidade da presidente e em torno do quase consenso de que seu mandato deveria ser abreviado. Aliás, também não decidiu pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, apesar da esperança de muitos de que isso poderia ocorrer. Bolsonaro está colocando o TSE numa posição desconfortável.

A única saída para o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas de Tribunal é suspender o uso na campanha eleitoral das imagens geradas pelo presidente para ajudar o candidato Bolsonaro. A campanha de Lula, por sua vez, está contra-atacando, entrando com pedidos para impedir que o ex-capitão use os eventos e viagens pagas com o dinheiro do contribuinte para irrigar as mídias bolsonaristas. A decisão do TSE de proibir o uso das imagens do 7 de setembro na campanha é um gesto necessário e importante, mas obviamente limitado. Até a decisão ser tomada, em tempos de mídias sociais, imprensa online e TV pública a serviço do chefe do Executivo, as imagens já haviam alcançado os eleitores brasileiros e, para nosso constrangimento, os cidadãos do mundo.

A viagem para o velório da rainha na Inglaterra – acompanhada até do cabelereiro da primeira-dama – e para discursar na ONU em Nova York foi paga no âmbito das atividades presidenciais para uma campanha eleitoral. Se isso renderá frutos para o candidato Bolsonaro, só as pesquisas e as urnas dirão. Para a história do presidente, no entanto, é mais um abuso de poder econômico e político para a ficha corrida de Bolsonaro. No momento não há muito que se possa fazer. Mas, no futuro, como ex-presidente, Bolsonaro pode ser chamado a pagar essa conta. O presidente-candidato, portanto, parece que foi para o tudo ou nada.

Fábio Kerche é doutor em Ciência Política pela USP e professor da Unirio. Foi pesquisador visitante na New York University e na American University. Foi pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autor, entre diversas publicações, do livro A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil, escrito em parceria com Marjorie Marona.

por Marjorie Marona

Marjorie Marona

Publicado no Congresso em Foco

Na última semana, Flávio Bolsonaro, senador, reclamou, como coordenador da candidatura do pai à reeleição, da falta de dinheiro da campanha. Em 2018, Jair Bolsonaro se elegeu por um partido inexpressivo (PSL) em uma campanha que gastou 2,5 milhões apenas – uma ninharia perto dos quase 15 milhões que já foram gastos no atual pleito. Em 2018, o fundo eleitoral – principal fonte de recursos das campanhas – era de 1,7 bilhão, contra os quase 5 bilhões destinados às campanhas nas eleições deste ano. Há mais dinheiro à disposição e Bolsonaro está em um partido com melhores condições de captá-lo. Por que chora Flávio?

Bolsonaro se elegeu em 2018 em uma situação bastante peculiar: apesar dos vários anos como deputado federal, surfou na onda antipolítica que começou a se formar em 2013, com as Jornadas de Junho, e ganhou força e potência com a Operação Lava Jato, a partir de 2014. A absoluta falta de controle da Justiça Eleitoral sobre o uso político-eleitoral das redes sociais, permitindo a proliferação de fake news e o fomento de um ambiente de desinformação sem precedentes no Brasil, também colaborou para a singularidade daquele pleito. Completam o quadro, a prisão do ex-presidente Lula justamente quando liderava as pesquisas eleitorais da disputa à Presidência, e o atentado que o próprio Bolsonaro sofreu, em meio a um ato de campanha em Juiz de Fora/MG. As eleições de 2018 não foram, portanto, eleições normais. Pelo menos não no que diz respeito ao peso que o dinheiro exerce sobre o desempenho dos candidatos ou, com maior precisão, aos impactos que o sistema de financiamento de campanhas pode gerar sobre os resultados eleitorais.

Como decorrência da criminalização da política que a Lava Jato fazia avançar, o STF havia, em 2015, proibido as doações de pessoas jurídicas às candidaturas. A medida não resolveu, contudo, o viés introduzido pelo poder econômico na competição eleitoral. Não houve medidas associadas de controle e combate ao caixa dois. E o teto para doação de pessoas físicas é proporcional à renda bruta do doador, privilegiando os muito ricos. Aliás, depois da lei que instituiu o fundo eleitoral em 2017, como forma de compensação pela perda da fonte de renda vetada, o autofinanciamento passou a funcionar como um modo de furar o bloqueio imposto pelas cúpulas dos partidos, empoderadas pela nova sistemática de distribuição dos recursos públicos.

Em 2018, portanto, os recursos financeiros (públicos e privados) eram – como seguem sendo – relevantes na determinação do sucesso de uma candidatura. Contudo, outros eventos extraordinários, aleatórios ou conjunturais foram determinantes para a vitória de Bolsonaro naquela eleição. O pleito de 2022, ao contrário, reenquadra Bolsonaro em uma disputa estruturalmente dependente de recursos financeiros – como costumam ser todas as eleições no Brasil. Estruturalmente dependentes de dinheiro porque são certos aspectos do sistema eleitoral e partidário que tornam as eleições caras no Brasil.

As eleições no Brasil são caras basicamente pela dimensão do colégio eleitoral, quer dizer, a disputa se estabelece em um vasto território e envolve um volume insano de eleitores, os quais não podem contar com os partidos políticos como filtro para sua escolha. As eleições são personalizadas: cada candidato precisa apresentar sua candidatura a cada eleitor, disputando com muitos outros que buscam fazer o mesmo. Os esforços de comunicação são imensos – a mágica para “multiplicar” a presença do candidato passa pela contratação de serviço especializado, publicidade (rádio e TV), impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, cabos eleitorais e material de campanha, além dos necessários e bastante dispendiosos deslocamentos da campanha.

Portanto, a menos que o acaso favoreça Bolsonaro novamente, sua candidatura precisa de dinheiro para ampliar as chances de sucesso. O clã Bolsonaro não descobriu isso agora, evidentemente. Flávio, que coordena a campanha do pai à reeleição, sabe disso tão bem quanto qualquer outro político tão experiente quanto ele próprio. Não por acaso Bolsonaro se filiou ao PL (Partido Liberal) para concorrer: o partido detém a sétima maior parte do Fundo Eleitoral e integra o chamado Centrão – bloco de partidos que, sob o governo Bolsonaro, passou a controlar parcela significativa do orçamento sem qualquer tipo de controle por parte do Executivo. Filiar-se a um partido estruturado é, portanto, parte da estratégia de Bolsonaro para lançar uma candidatura competitiva. Revela, por outro lado, a consciência de que a confluência de fatores extraordinários que marcou a disputa eleitoral em 2018 dificilmente se repetiria.

É preciso ter em conta, contudo, que os custos de uma campanha não estão distribuídos igualmente entre as candidaturas. Militares e lideranças religiosas, por exemplo, costumam ter público cativo; celebridades já são bastante bem conhecidas da população – candidaturas desse tipo tendem a depender menos de recursos financeiros para ter sucesso. Concorrentes à reeleição também gozam de óbvia vantagem sobre seus adversários, pela visibilidade que o cargo lhes garante. Ademais, em eleições gerais, as alianças partidárias reforçam o potencial que candidaturas no nível subnacional têm para impulsionar a principal, à presidência da República. Tudo isso joga a favor de Bolsonaro, sem dúvida. No entanto, vários desses atributos também estão presentes na candidatura de seu principal adversário: o ex-presidente Lula, que lidera a corrida eleitoral, pelo Partido dos Trabalhadores.

A reclamação do núcleo da campanha de Bolsonaro, de que faltaria dinheiro para sua candidatura decolar, é, portanto, da ordem das privações relativas. Quer dizer, deve ser analisada em comparação com a situação de Lula. De fato, a candidatura do ex-presidente já arrecadou o teto de 88 milhões de reais, enquanto a de Bolsonaro está na casa dos 21,8 milhões, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, o PL aportou aproximadamente 11 milhões, o que equivale a quase 5% do total que o partido recebeu do fundo eleitoral: 213 milhões. Por outro lado, o PT aportou 66 milhões na candidatura de Lula. O partido do ex-presidente tem a segunda maior fatia do fundo eleitoral: 499 milhões. Mais de 13% foram destinados à candidatura de Lula.

Acontece que o fundo eleitoral reforçou o poder dos partidos na determinação do destino das candidaturas em razão do controle que suas lideranças exercem sobre a distribuição dos recursos. Daí porque Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, apressou-se em responder publicamente às insinuações de Flávio Bolsonaro de que faltaria apoio do partido à candidatura de seu pai – e não apenas diretamente, senão que também pela falta de recursos que impactaria negativamente as campanhas nos estados. Segundo os dados do TSE, das 1530 candidaturas proporcionais lançadas pelo PL, apenas 713 receberam recursos do partido. E os mais afetados são os candidatos e candidatas a uma vaga na Câmara de Deputados: apenas 36% deles foram agraciados com recursos do partido.

Bolsonaro também não tem se beneficiado como gostaria dos palanques nos estados. Não obstante o centrão tenha assumido o controle de 22 bilhões do orçamento secreto, os parlamentares da base de apoio do presidente, com candidatura no nível subnacional, vacilam em apoiá-lo explicitamente. Mas Flávio deposita sua frustração na conta dos apoiares de seu pai, embora não haja razão para tal. Bolsonaro é o candidato que mais recebeu doações (recursos privados, portanto) até agora: foram 10,8 milhões de reais injetados, sobretudo, pelo agronegócio. A natureza conflitiva e dimensão partidária da falta de recursos da candidatura de Bolsonaro talvez seja uma verdade dura demais para o clã Bolsonaro, mas é certamente o aspecto mais relevante para compreender a relação entre dinheiro e eleições na atual disputa presidencial.

Marjorie Marona é professora da UFMG, coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT IDDC. Graduada e mestre em Direito, possui doutorado em Ciência Política. É coorganizadora de Justiça e Democracia no Brasil na América Latina: para onde vamos? e coautora de A Política no banco dos réus: a Lava-Jato e a erosão da democracia no Brasil.

por Mariana Dutra

Mariana Dutra, Alvaro Lima e Rachel Callai Bragatto

Publicado no Congresso em Foco

Os imigrantes brasileiros têm direito ao voto sob as mesmas regras e condições que os brasileiros residentes no Brasil. Nas eleições de 2022, são mais de 697 mil eleitores brasileiros vivendo no exterior que estão aptos a votar, representando 0,45% do eleitorado total. Um número maior do que o colégio eleitoral de alguns estados brasileiros, como Amapá (550.687), Acre (588.443) e Rondônia (366.240) – conforme publicação do Tribunal Superior Eleitoral.

O conjunto desses imigrantes está organizado na chamda zona eleitoral ZZ. Nos últimos quatro anos, ela cresceu de 500.727 em 2018 para 697.078 em 2022, um aumento de 39,21%. A zona eleitoral ZZ é transterritorial e engloba 181 cidades estrangeiras. As mesas eleitorais no exterior são abertas quando a repartição consular da região registra no mínimo 30 eleitores. Nas seções com até 99 eleitores, o voto é feito por meio de cédula impressa e urna de lona. A cada grupo de cem a 800 eleitores, uma urna eletrônica é instalada sob a jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) com apoio da rede consular de cada país.

O crescimento no colégio eleitoral de brasileiros residentes fora do país acompanha um aumento no número de brasileiros que têm deixado o Brasil para residir em outros países também. Número que mais do que dobrou desde 2015. O último relatório sobre as comunidades brasileiras no exterior, publicado em julho de 2021, indica que são cerca de 4,2 milhões de imigrantes brasileiros vivendo em mais de 150 países.

Este conjunto de cidadãos brasileiros vivendo fora do território nacional, chamado de diáspora brasileira, mantém vínculos, em maior ou menor grau, com a vida nacional. São vínculos sociais, envio de remessas financeiras, propagação da cultura, empresas e produtos brasileiros, participação política por meio do comparecimento eleitoral e de organizações comunitárias.

Apesar disso, brasileiros que moram no exterior não contam com nenhum tipo de representação parlamentar específica, aos moldes do que ocorre em outros países, como a Itália, na qual os imigrantes que vivem no exterior elegem representantes específicos no parlamento (o colégio dos eleitores residentes no exterior vota nos cargos executivos e em candidatos específicos no parlamento que são elegíveis apenas por essa comunidade). Além disso, o acesso ao voto é relativamente difícil devido a ausência ou baixo número de sessões eleitorais em algumas regiões. Por fim, a comunidade imigrante recebe pouca ou nenhuma atenção das campanhas dos partidos políticos.

Os eleitores brasileiros no exterior se deparam com dificuldades específicas para participar do processo eleitoral nacional. São questões que só atingem a diáspora e, portanto, precisam ser tratadas levando em consideração suas especificidades. A começar pela questão elementar no processo político democrático: a garantia do direito ao voto. A comunidade imigrante na maioria de seu território não tem acesso às seções eleitorais. Votar pode requerer um deslocamento longo tornando o voto presencial quase impossível.

Este não é um problema exclusivo apenas da diáspora brasileira, porém outras diásporas já o enfrentaram e criaram soluções. Atualmente cerca de 150 países permitem múltiplas formas de voto para seus cidadãos que vivem no exterior, como Alemanha, África do Sul, Angola Bélgica, Austrália, Japão, Holanda e Reino Unido.

O crescimento exponencial da diáspora brasileira coloca em questão conceitos chave do Estado e da cidadania, que têm se ressignificado na contemporaneidade devido às transformações das condições materiais de vida. A globalização e a revolução nos meios de transporte e comunicação mudaram profundamente as dinâmicas de mobilidade humana. Os conceitos de espaço e tempo passaram a ter novos sentidos, criando outras possibilidades de existir e coexistir. Pessoas e comunidades em movimento são sujeitos ativos neste processo criativo, coexistindo lá e cá, no país de origem e no país de destino. As chamadas imigrações transnacionais são comunidades que têm vida social, econômica, cultural e política ativa em mais de um território geográfico, simultaneamente.

Este é um dos desafios das democracias representativas contemporâneas. Como garantir o sufrágio universal frente aos crescentes deslocamentos populacionais que rompem a conexão território-cidadão? Como, no caso dos brasileiros residentes no exterior, alargar o direito ao voto para além de presidente e vice-presidente?

O transnacionalismo é um fenômeno das migrações contemporâneas teorizado por Paggy Levitt – professora de sociologia da Wellesley College e da Universidade de Harvard. Fenômeno do qual a diáspora brasileira é parte. Esta teoria explica, entre outras coisas, como estas pessoas vivendo fora do território geográfico nacional nutrem motivações suficientes para participar do processo político e eleitoral em seus países natais. Essas motivações têm suas origens categorizadas por Levitt como de (1) natureza econômica: relacionados com a preocupação com os investimentos financeiros, bem estar da família, planos de um futuro retorno para o país de origem; (2) institucional: no caso brasileiro, a obrigatoriedade do voto traz penalidades administrativas para a vida civil que, para quem mora no exterior, são muito difíceis de resolver; (3) política: são os mobilizadores ideológicos do voto e da participação política, como por exemplo, a identificação partidária.

O pertencimento a sociedades democráticas é possível para sujeitos portadores de direitos. Ou seja, pela garantia dos direitos civis, sociais e políticos – clássica concepção de cidadania. Ainda que seja importante assegurar tais direitos nas normas, isso não é o suficiente, como já apontava Carole Pateman referindo-se aos direitos sociais e políticos das mulheres. É preciso assegurá-los na prática. Nesse sentido, se faz necessária uma crítica reforma eleitoral de forma a viabilizar a participação política dos emigrantes brasileiros no espírito da Constituição Cidadã de 1988.

Álvaro Lima é é diretor de Pesquisa da Boston Planning and Development Agency (BPDA), Doutor em Economia Política pela New School for Social Research, e fundador do Instituto Diáspora Brasil.

Mariana Dutra é bolsista do INCT/ IDDC, diretora do Instituto Diáspora Brasil, socióloga pela UFPR e mestra em Políticas Públicas pela FLACSO.

Rachel Callai Bragatto é pesquisadora em estágio pós-doutoral no INCT IDDC. Jornalista, mestre e doutora em Sociologia pela UFPR, foi visiting researcher na University of California – Los Angeles, sob a supervisão de Carole Pateman. Investiga temas como democracia e internet, participação política e cibercultura.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no JOTA

A mais expressiva das semelhanças entre o fascismo e o populismo de extrema direita, onde se enquadra o bolsonarismo, é o uso sistemático da violência como arma na luta política. Sob o fascismo, hordas de milicianos, devidamente identificados e munidos de porretes, saíam às ruas, sob o olhar complacente das forças policiais e espancavam judeus, comunistas, social-democratas, gays e qualquer um que se colocasse em seu caminho. Assim fizeram até instituir regimes onde qualquer resistência, que não fosse clandestina, era literalmente impossível.`

O Brasil não chegou a isso, mas o terreno tem sido preparado há alguns anos. Das inúmeras agressões verbais a indivíduos e/ou instituições até as regras que facilitaram a compra e o uso de armas no país, Bolsonaro vem sistematicamente incentivando o uso da violência e liberando o que o Brasil tem de pior. Digo liberando porque a barbárie, em suas diversas manifestações, sempre esteve por aqui – basta lembrar que a escravidão brasileira foi a mais longeva do mundo ocidental. Mas se depois da redemocratização ela mantinha-se nos subterrâneos, nos dias de hoje bate no peito e sai às ruas.

Parcela dos bolsonaristas está armada até os dentes. Devido às novas regras estabelecidas pelo atual governo, cada pessoa pode possuir até seis armas e, segundo o Instituto Sou da Paz, desde 2019 cerca de 1.300 delas são compradas por civis a cada dia. Pesquisa da Quaest mostra que 88% dos que declaram a intenção de votar em Lula são contrários a ações que facilitem o armamento, mas o índice se reduz à metade (45%) entre os adeptos de Bolsonaro. Mostra ainda que, entre 2019 e 2022, nada menos que 96% dos novos registros de armas foram feitos por homens. Já as mulheres, em sua esmagadora maioria (82%) discordam da atual política armamentista. Como que vivendo em uma espécie de realidade paralela, entre a Lei Maria da Penha e uma pistola, o presidente da República sugere às mulheres que prefiram a segunda.

No Estado de Direito os indivíduos contam com a Constituição e as leis para se proteger de erros e abusos do Estado. Como Bolsonaro não acredita nisso, prefere que os por ele qualificados como cidadãos de bem mantenham-se armados contra ações “tirânicas” do Estado. Obviamente, o critério para definir o que seria uma ação tirânica fica a cargo dos tais senhores de bem que, por sua vez, já foram devidamente alertados para o risco de que a eleição seja definida em uma “sala secreta”, onde teriam acesso ministros seguidamente enxovalhados pelo presidente da República.

Bolsonaro sabe que nunca houve nem haverá fraude. Apavorado ante a possibilidade de derrota nas urnas, sua estratégia é manter seu rebanho sob constante pressão: igrejas serão fechadas, bandidos serão soltos e o comunismo vingará destruindo a família e a pátria amada. Assim municiados, os cidadãos de bem bolsonaristas se veem hoje diante de uma espécie de batalha final. Eles precisam defender sua liberdade e salvar o país. É tudo ou nada.

Foi tendo isso em mente que, em Uberlândia, a barbárie bolsonarista jogou material fétido sobre petistas. No Rio de Janeiro uma bomba caseira foi lançada em evento da campanha de Lula e por duas vezes grupos armados impediram atividades da campanha de rua de Marcelo Freixo. Em Foz do Iguaçu foi a vez das balas falarem mais alto no assassinato do petista Marcelo Arruda. E na cidade de Confresa, no Mato Grosso, um apoiador de Bolsonaro matou a facadas um eleitor de Lula após discussão política.

Tudo isso está autorizado e vem sendo reafirmado. Em junho deste ano, Flávio Bolsonaro afirmou que não seria possível impedir um levante de apoiadores revoltados com o resultado das eleições. Mais grave ainda, Eduardo Bolsonaro, há poucos dias disse que “quem comprou arma legalizada tem que se tornar um voluntário do presidente”. Acrescentando um toque de inocência à declaração, o deputado do PL conclamou os voluntários a buscarem material de campanha. Mas se a preocupação fosse com a divulgação da candidatura do pai, por que focar nos apoiadores armados e não no conjunto dos que desejam a reeleição de Bolsonaro?

Saudade de quando se podia dizer que a eleição era uma “festa cívica”. Ou quando o maior problema de segurança era com a boca de urna. Nesses tempos, campanhas de rua e comícios podiam ser feitos sem outra preocupação que não fosse conquistar eleitores. Agora é preciso evitar certos locais, redobrar a segurança e cancelar eventos a depender do tom das ameaças.

A violência tende a aumentar à medida que a eleição caminha para a reta final. Temendo o que possa acontecer, cresce o número de estados que pedem reforço na segurança. No Rio de Janeiro, o TRE solicitou apoio para todos os 92 municípios. Tribunais eleitorais estão treinando mesários para lidar com conflitos. Prevendo o risco de aumento de violência, o ministro Edson Fachin suspendeu parte do decreto presidencial que facilita posse e uso de armas. De todo modo, não será nenhuma surpresa se grupos bolsonaristas saírem às ruas para constranger eleitores no dia 2 de outubro.

A democracia é um regime no qual indivíduos livres e iguais em direito decidem quem vai governar, e onde os governos, legitimamente eleitos, têm que atuar dentro de limites que não foram por eles estabelecidos. Nesse tipo de regime, as disputas tendem a se desenvolver como um jogo onde não há quem leve tudo e deixe o(s) outro(s) sem nada. Eleições competitivas conferem um determinado grau de incerteza quanto aos resultados e a periodicidade das disputas acena com a possibilidade real de alternância. A quem perde, resta fazer oposição, esperar e se preparar para a próxima. Por isso a democracia é o único tipo de regime que permite que os conflitos que atravessam a sociedade sejam resolvidos de forma pacífica. Nas palavras de Adam Przeworski, votos são pedras de papel (“paper stones”).

Mas os bolsonaristas não acreditam em nada nisso. E uma boa parcela deles deve se sentir representada por recente declaração de um deputado do PL no Ceará:“se a gente não ganhar nas urnas (…) nós vamos ganhar na bala”.

*Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Leonardo Avritzer

Leonardo Avritzer e Eliara Santana*

Publicado no Pulso

O 7 de setembro deste ano, momento no qual o Brasil celebrou 200 anos de independência, foi completamente sequestrado pelo bolsonarismo e sua necessidade de mobilização eleitoral. Num dia que deveria ser festivo para o país, data nacional e não momento de campanha, o Brasil assistiu ao espetáculo grotesco de um presidente que, praticamente sozinho no palanque, ficou exaltando as virtudes de sua suposta virilidade. Ainda que esse tenha sido um momento patético da história nacional, é importante perceber outros movimentos, que foram desconsiderados pelos principais analistas, mas que apontam na direção da superação do bolsonarismo.

Em primeiro lugar, vamos destacar a evidente falta de apoio institucional a Bolsonaro: no palanque, no dia do evento, o presidente estava sozinho como protagonista daquele espetáculo questionável — ao seu lado, somente o vice-presidente, Hamilton Mourão, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o empresário Luciano Hang, que é alvo de operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Nenhum representante dos outros Poderes da República estava ali – nem mesmo o aliado Arthur Lira, do centrão, sinalizando um aprofundamento do isolamento institucional do presidente.

Vale recordar o que foi o evento do 7 de setembro de 2021, quando o presidente Jair Bolsonaro atacou fortemente os outros poderes da República, em especial o Judiciário, na figura do STF, demonstrando, naquele momento, boa capacidade de desestabilizar as relações entre os Poderes e a democracia brasileira. Uma comparação entre aquele momento com o atual 7 de setembro mostra as fraquezas do capitão na sua campanha pela reeleição e pela desestabilização da democracia no Brasil.

Em 2021, Bolsonaro usou o evento como auge de sua disputa com o STF, em torno do direito de divulgar fake news e de desestabilizar as instituições. Naquele momento, Bolsonaro, ao convocar caminhoneiros a Brasília, defender o fechamento do STF e desafiar o ministro Alexandre de Moraes, afirmou: “Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada Poder da República”. Ou seja, ameaças reais ao STF foram feitas em 2021. Mas, neste ano, independentemente do fato de Bolsonaro ter sequestrado as comemorações do 7 de setembro como ato de campanha, é importante considerar que os limites da capacidade do presidente de desestabilizar as instituições democráticas já ficaram bem mais claros.

A ação preventiva do STF contribuiu fortemente para impor esse limite: mesmo com a dimensão da mobilização já convocada pelos aliados bolsonaristas e pelo próprio presidente, o Supremo proibiu o acesso de caminhões à Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Num claro embate e desrespeito ao STF, o presidente Bolsonaro autorizou a entrada dos caminhões, mas foi imediatamente desautorizado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Assim, Jair Bolsonaro não teve condições de usar sua capacidade de mobilização para desafiar o STF e acabou desautorizado por outras autoridades, como foi o caso do governador do DF.

Em terceiro lugar, e ainda mais importante, vale ressaltar que, em 2021, vários setores das polícias militares, em especial a PM de São Paulo, corriam o risco de aderir, por meio de seus comandantes, às manifestações bolsonaristas. O então governador João Doria acabou demitindo o comandante da PM no interior de São Paulo, Aleksander Lacerda, que convocava abertamente a adesão às manifestações e atacava o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste ano, não vislumbramos nenhum movimento nessa direção, e até mesmo as Forças Armadas dissuadiram o presidente em relação às suas intenções de militarizar as comemorações no Rio de Janeiro.

O ‘imbrochável’ não surtiu efeito

A série de monitoramentos feita pelo Observatório das Eleições durante toda a semana do 7 de Setembro – especialmente nos dias 6, 7 e 8 –, mostrou elementos importantes para confirmar essa incapacidade do bolsonarismo de desafiar as instituições nesta reta final de campanha em 2022. Ainda que mantenha um engajamento maior nas redes sociais, a demonstração de força por parte do bolsonarismo não se consolidou – no Facebook, por exemplo, os números de interações com publicações sobre a Independência foram menores em comparação com 2021, principalmente entre os apoiadores do presidente Bolsonaro. A publicação no dia 7 com o discurso de Bolsonaro alcançou apenas 1,5 milhão de visualizações – em 2021, a divulgação de um vídeo da página de Jair Bolsonaro com sua participação no desfile de Brasília rendeu mais de 8 milhões de visualizações; no Youtube, os vídeos mais visualizados foram aqueles com críticas ao comportamento e ao discurso do presidente.

Em termos de narrativas que surgiram e ganharam corpo após as comemorações do bicentenário da independência, tiveram destaque aquelas com tom crítico ao discurso do presidente – elas tiveram mais visualizações e engajamento; a questão do machismo surgiu com bastante força, e foi expressiva a presença de conteúdos negativos para a imagem de Jair Bolsonaro em escala nacional e internacional no Twitter. O engajamento dos usuários com tuítes se deu, essencialmente, com conteúdos publicados por opositores a Bolsonaro, e além de menções negativas à postura presidencial, observou-se a utilização de tom humorístico e irônico nas publicações para abordar o assunto. Um dado importante: os tuítes com maior replicação (retuitados) no dia 7 foram de publicadores do jornalismo tradicional, ou seja, jornalistas, preferencialmente mulheres, e com tom crítico ao discurso do presidente.

A cena patética da demonstração pública de uma autoproclamada virilidade, quando o presidente da República puxa para si o coro de “imbrochável” não surtiu efeito nenhum na demonstração de força do presidente. Parece até que foi um tiro pela culatra que confirma a perda paulatina de vigor do bolsonarismo.

*Leonardo Avritzer é professor titular do departamento de Ciência Política da UFMG. Eliara Santana é jornalista, doutora em Linguística e Língua Portuguesa com foco na Análise do Discurso e pesquisadora do Observatório das Eleições (INCT IDDC).