por Marisa von Bülow

Marisa von Bülow e Bia Calza*

Publicado no Blog do Noblat

As iniciativas recentes do Poder Judiciário, direcionadas a combater ações que colocam em xeque a integridade do processo eleitoral, parecem insuflar cada vez mais a base de apoio do presidente da República. É o sentimento de indignação frente a essas iniciativas que está sendo utilizado (e incentivado) para chamar a população às ruas no dia 7 de setembro. Em especial, o Ministro Alexandre de Moraes tem sido o principal alvo de uma narrativa que argumenta que é preciso ir às ruas para salvar o país de uma crise constitucional.

A literatura da ciência política ensina que, para que uma mobilização como a de 7 de setembro tenha sucesso, é preciso que seus organizadores apresentem claramente três tipos de argumentos: o diagnóstico (que apresenta o problema a ser solucionado e identifica o alvo do protesto), o da mobilização (que justifica a necessidade de ir para as ruas) e o prognóstico (que oferece a solução para o problema identificado).

Nesse sentido, é bem típico da retórica populista que o alvo da mobilização seja apresentado como um inimigo do povo. E típico da retórica autoritária é que tanto o diagnóstico como o prognóstico ataquem e enfraqueçam as instituições democráticas. A junção de ambas as retóricas – populista e autoritária – não é novidade. Pelo contrário: vimos acontecer na eleição presidencial de 2018 e, de fato, ao longo de todo o mandato de Jair Bolsonaro. Durante a pandemia, os inimigos eram o STF e os governadores, que não deixavam o presidente trabalhar. Em outras ocasiões, era o Poder Legislativo, parte da imprensa ou a esquerda de forma geral. Ao longo de todo o seu mandato, foram muitas as ocasiões em que os apoiadores do presidente usaram a retórica do inimigo para defender uma virada autoritária, representada pela frase “Eu autorizo”.

Às vésperas do 7 de setembro, essa retórica antagonista e autoritária tem sido intensificada, à luz das iniciativas recentes do Poder Judiciário. O Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula continuam sendo inimigos a derrotar, mas ganham muito mais proeminência, como “novos inimigos”, a justiça eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, e, especialmente, sua encarnação no juiz Alexandre de Moraes. Enquanto Lula é uma possibilidade do futuro, caso eleito, a denominada “ditadura da toga” é, nessa narrativa, a ameaça do presente. É, portanto, muito mais urgente. A identificação de um setor do judiciário como o inimigo principal transforma o diagnóstico do problema a ser enfrentado: da ameaça comunista potencial à ditadura da toga real.

Ao mesmo tempo, é também ajustada a retórica mobilizadora. Nessa narrativa, a democracia brasileira já está sob ataque, independentemente do resultado eleitoral. Ainda que Jair Bolsonaro seja reeleito, algo precisa ser feito para salvar o país, e precisa ser feito já. Daí o tom de urgência das convocatórias para a mobilização e a ênfase na “liberdade” como a principal palavra-chave associada ao 7 de setembro.

Daí também a diminuição da ênfase nos argumentos sobre fraude nas urnas e transparência eleitoral (ainda que esses temas não tenham sumido e possam voltar ao centro dos debates rapidamente). No Youtube, por exemplo, o monitoramento dos principais canais de apoio ao presidente mostra que eles publicaram mais de 400 vídeos com a temática do 7 de setembro no mês de agosto. Os 100 vídeos com maior número de visualizações sequer tocam no assunto “urna eletrônica” na sua chamada. Por outro lado, 24 fazem alguma menção ao STF ou aos seus ministros no título, enquanto apenas 6 mencionam Lula, a esquerda ou o PT.

Quanto ao prognóstico, ou seja, a solução para o problema, muitas mensagens têm focado especificamente na pessoa de Alexandre de Moraes. Nos últimos 30 dias, um monitoramento privado de aproximadamente 980 grupos bolsonaristas no WhatsApp mostrou que circularam 256 mensagens com textos variados pedindo o impeachment do ministro.

Ao mesmo tempo, é também ajustada a retórica mobilizadora. Nessa narrativa, a democracia brasileira já está sob ataque, independentemente do resultado eleitoral. Ainda que Jair Bolsonaro seja reeleito, algo precisa ser feito para salvar o país, e precisa ser feito já. Daí o tom de urgência das convocatórias para a mobilização e a ênfase na “liberdade” como a principal palavra-chave associada ao 7 de setembro.

Daí também a diminuição da ênfase nos argumentos sobre fraude nas urnas e transparência eleitoral (ainda que esses temas não tenham sumido e possam voltar ao centro dos debates rapidamente). No Youtube, por exemplo, o monitoramento dos principais canais de apoio ao presidente mostra que eles publicaram mais de 400 vídeos com a temática do 7 de setembro no mês de agosto. Os 100 vídeos com maior número de visualizações sequer tocam no assunto “urna eletrônica” na sua chamada. Por outro lado, 24 fazem alguma menção ao STF ou aos seus ministros no título, enquanto apenas 6 mencionam Lula, a esquerda ou o PT.

Quanto ao prognóstico, ou seja, a solução para o problema, muitas mensagens têm focado especificamente na pessoa de Alexandre de Moraes. Nos últimos 30 dias, um monitoramento privado de aproximadamente 980 grupos bolsonaristas no WhatsApp mostrou que circularam 256 mensagens com textos variados pedindo o impeachment do ministro.

Em uma segunda mensagem, o diagnóstico é similar, mas a retórica populista se alia de forma mais explícita à autoritária. A solução para a suposta crise constitucional passa pela atuação das Forças Armadas e o fechamento do STF:

“Vamos todos às ruas no dia 7 de Setembro, levando faixas c/ o seguinte pedido: “Eu autorizo n/ presidente usar as Forças Armadas do Brasil p/q dentro das 4 linhas afastem os integrantes do STF q hoje rasgam a constituição e agindo de forma ideológica a favor do bandido do PT”.”

Às vésperas das eleições e quando se comemoram os 200 anos da independência do Brasil, as mensagens se reproduzem e se espalham com grande velocidade nas redes bolsonaristas, adaptando-se ao que pede o momento político. A menos de um mês do primeiro turno das eleições presidenciais, a mobilização do 7 de setembro terá muito mais a ver com o processo eleitoral e com as autoridades eleitorais do que com o embate entre candidatos e a apresentação de propostas de governo.

*Marisa von Bülow é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.

Bia Calza é mestranda em ciência política da Universidade de Brasília.

por Marjorie Marona

Marjorie Marona

Fábio Kerche*

Uma versão deste artigo foi publicado no Le Monde Diplomatique Brasil

Em 2018, Bolsonaro se beneficiou eleitoralmente da agenda de combate à corrupção. A Lava Jato não apenas impediu a candidatura de Lula como também desestabilizou o sistema político, abrindo caminho para que um inexpressivo deputado chegasse à Presidência da República. Quase um mandato depois, a agenda da anti-corrupção se modificou.

Como um ilusionista, Bolsonaro desvia o foco ao repetir que em seu governo não há corrupção, quando, na verdade, o que falta é uma estrutura de controle e combate à corrupção. As denúncias atingem Bolsonaro e seus familiares mesmo antes do desembarque no Palácio do Planalto. O esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio persegue a clã há algum tempo. No governo, desde o primeiro ano, se acumulam. As denúncias mais pitorescas envolvem a compra de leite condensado, viagra e próteses penianas nas Forças Armadas. Mas há também acusações mais ortodoxas como as que envolveram o ministro do Turismo por suposto desvio de recursos por meio de candidaturas femininas laranja nas eleições de 2018; e as que atingiram o ministro do meio ambiente, acusado de dificultar a fiscalização ambiental e patrocinar interesses de madeireiros investigados por extração ilegal de madeira. Há, ainda, denúncias que atingiram o próprio presidente, particularmente em razão do chamado orçamento secreto, que chegou a ser objeto de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A catastrófica gestão da pandemia de COVID-19 fez do governo alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado da República. Irregularidades associadas às negociações para compra da vacina indiana Covaxin embasaram o pedido de indiciamento do próprio presidente e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo. Denúncias de um esquema de propina envolvendo a compra de vacinas da AstraZeneca derrubaram o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.

Em 2022, o Ministério da Educação (MEC), substituindo a Saúde, tornou-se o epicentro de denúncias de corrupção. Uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) previa a compra de ônibus escolares superfaturados e um esquema de “escolas fake” foi desvelado. O chamado Bolsolão do MEC – que levou à prisão do então ministro Milton Ribeiro – marcou, contudo, a inflexão no discurso de Bolsonaro sobre a inexistência de corrupção em seu governo. O esquema de favorecimento de prefeitos no empenho de recursos em troca de propina, intermediado por pastores supostamente autorizados por Bolsonaro, obrigou o presidente a admitir que malfeitos pipocam em seu governo, apressando-se em se desvincular dos corruptos: “Se alguém faz algo errado, pô, vai botar a culpa em mim?”

Ainda pipocam os milhos resistentes. A verdade é que o arcabouço institucional de controle e combate à corrupção foi enfraquecido ao longo desses quase quatro anos de governo, mitigando o fenômeno. Bolsonaro sabe que quando se trata de corrupção, o tapete é a serventia da casa. O ainda presidente tem atuado no desgaste da institucionalidade democrática como um todo, incluindo aí estratégias que visam a reduzir a capacidade do Estado de dar respostas às ilegalidades cometidas pelos políticos aliados do governo.

O enfraquecimento do sistema de controle e combate à corrupção é uma agenda do governo Bolsonaro que tensiona o Estado de direito. As estratégias são variadas, passando pela imposição de sigilos, assédio institucional e captura de posições de comando, por exemplo; e dirigidas tanto para os órgãos de desvelamento e prevenção quanto para os de repressão à corrupção, incluídos aí os da justiça criminal. Se no passado recente, a Polícia Federal, o Ministério Público da União e o Poder Judiciário viram reforçada sua autonomia e a discricionariedade de seus membros, sofrem sob a gestão de Bolsonaro, com intervenções sistemáticas, embora nem sempre abertamente ilegais. Aos moldes de outras democracias em crise, Bolsonaro utiliza-se da lei contra a democracia.

A relação do governo com a Polícia Federal é um bom exemplo. Nos últimos anos, Bolsonaro trocou com frequência diretores-gerais e afastou delegados de posições estratégicas por meio de promoções. Nada de ilegal, embora sinalize sua disposição para intervir na PF, onde tramitam diversas investigações contra ele, incluindo a que apura atuação “direta, voluntária e consciente” do presidente no vazamento de informações sigilosas de inquérito que examina suposto ataque hacker às urnas eletrônicas em 2018.

Vale lembrar que a PF é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça que, embora goze de certa autonomia, está mais vulnerável às investidas – nem sempre republicanas – dos chefes do Executivo. A mesma facilidade, no entanto, Bolsonaro não encontra quando se volta para o Ministério Público e o Judiciário. Os níveis de autonomia e discricionaridade de que gozam os agentes de acusação e julgamento – promotores e magistrados – são constitucionais, de modo que as estratégias de desmonte da institucionalidade de controle e combate da corrupção, nesse ponto, tiveram de ser recalibradas.

Em face do Ministério Público Bolsonaro mobiliza aquilo que está ao seu alcance para proteger os seus interesses sem necessariamente descumprir deliberadamente com a lei e a Constituição. A indicação, e recondução, do Procurador-geral da República, que tem o monopólio da acusação criminal contra o presidente, assegura certa reserva contra investidas jurídicas em desfavor do chefe do Executivo. O presidente incentiva parcimônia do PGR em relação aos interesses do governo por meio de promessas de um novo mandato ou até de uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem funcionado com Aras.

O STF, por outro lado, tem sido o alvo preferencial dos ataques de Bolsonaro. Ali são processadas e julgadas as ações criminais que consigam furar o bloqueio do PGR. Em tempos de Aras, o STF – que ao longo do Mensalão e da Lava-Jato havia se acostumado a jogar ao lado do Ministério Público – se vê obrigado à catimba. A atuação – muitas vezes heterodoxa – do ministro Alexandre de Moraes vem colaborando para que o STF mantenha alguma capacidade institucional para atuar menos no combate judicial à corrupção; mais, contudo, na contenção das pretensões nada republicanas de Bolsonaro.

Em face do princípio da independência judicial, resta ao presidente operar nos limites da legalidade, contorcendo a institucionalidade. A indicação de Nunes Marques e André Mendonça são os escudos do presidente. No modelo atual, os poderes individuais dos ministros são exercidos em detrimento do colegiado, o que favorece a atuação dos dois calouros para minimizar as perdas do governo. Em paralelo, Bolsonaro avança uma estratégia de mobilização de suas bases buscando exercer pressão sobre o STF: discursos inflamados e ataques pessoais a ministros são insumo para a turba enfurecida.

Às tentativas de desmonte institucional, Bolsonaro agrega a estratégia de buscar blindar seu governo do ponto de vista político. A entrega do controle do orçamento secreto para o Centrão, sob direção do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o coração desse movimento. Se o PGR é responsável pelo oferecimento de denúncias no campo criminal, é o empoderado presidente da Câmara que pode autorizar o prosseguimento do processo de impeachment para crimes de responsabilidade.

O desmonte da institucionalidade do controle e combate a corrupção adensa o processo de autocratização capitaneado por Bolsonaro desde que chegou à Presidência. Também por isso, às vésperas da eleição de 2022, preocupa. Não há razão para qualquer otimismo em relação a um eventual segundo mandato. O discurso e a prática de Bolsonaro nestes últimos anos nos autorizam a prever mais ataques à institucionalidade democrática, assim como um reforço da blindagem do presidente de seu entorno em face de qualquer controle público. O presidente eleito pelo discurso anticorrupção corrompe a democracia brasileira à luz do dia.

* Marjorie Marona é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Fábio Kerche é professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

São autores do livro A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil (Autêntica, 2022).

por Fábio Kerche

Modelo pode combinar fim da recondução, mandato mais longo e quarentena para outros cargo

Fábio Kerche*

O procurador-geral da República é uma das figuras mais importantes do cenário político brasileiro. Com assento, literalmente, no Supremo Tribunal Federal, opina sobre matérias constitucionais levadas a julgamento, tem o monopólio da acusação criminal do presidente e dos políticos de alto escalão e é o procurador-geral eleitoral, o chefe do Ministério Público da União e o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. A entrada do PGR na pauta eleitoral, sendo um dos temas das entrevistas com presidenciáveis no Jornal Nacional, é bem-vinda.

Há dois modelos de indicação, e recondução, em disputa. Um, previsto na Constituição, diz que é o presidente que escolhe um integrante do Ministério Público da União para que seu nome seja aprovado pelo Senado para um mandato de dois anos. Não há limites para a renovação desse mandato, desde que o processo se repita. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, reconduziu seu PGR por três vezes.

Modelo alternativo, adotado sem qualquer alteração na legislação por Luiz Inácio Lula da Lula e Dilma Rousseff, se baseava numa lista tríplice votada por pouco mais de mil procuradores da República. Os presidentes petistas indicavam para a sabatina no Senado o nome mais votado pelos colegas de Ministério Público Federal, deixando de lado os outros ramos do Ministério Público da União, como procuradores do Trabalho. Na prática, os presidentes petistas delegaram o direito de escolher o chefe do Ministério Público da União para servidores públicos não eleitos, estimulando uma pauta corporativa para aquele que é o Ministério Público mais caro do mundo em termos de PIB. Michel Temer (MDB), em sua rápida passagem pelo Planalto, escolheu o segundo nome mais votado da lista tríplice.

Os dois modelos de escolha são ruins e incentivam comportamentos questionáveis. Um estimula um PGR excessivamente atrelado ao presidente, e o outro, um chefe do Ministério Público que não presta contas à sociedade e que dificilmente poderá ser responsabilizado por seus atos. O maior problema, contudo, é a possibilidade da recondução.

No modelo constitucional, o PGR precisa agradar o presidente para ter seu mandato renovado ou até ser indicado para postos mais importantes, como o STF. O responsável por acusar o presidente e seus ministros junto à Suprema Corte para crimes comuns só terá sua recondução assegurada se agradar justamente àquele que deve ser fiscalizado. O engavetador-geral da República de FHC e o excessivamente cauteloso Augusto Aras são frutos desse modelo institucional.

No caso da lista tríplice, o procurador-geral, para ter o seu mandato renovado, deve agradar aos seus próprios colegas. O direito de que servidores públicos possam escolher uma figura central na República não assegura que o processo seja mais democrático do que aquela que passa pelo presidente eleito pelo voto popular. Um PGR poderoso e excessivamente independente da prestação de contas a terceiros é tão problemático quanto um excessivamente atrelado ao chefe do Executivo. Rodrigo Janot, o PGR da Lava Jato, fez tão mal a democracia brasileira quanto Aras.

É preciso buscar uma alternativa. Seria um ganho se conseguíssemos equilibrar autonomia do PGR, mas sem desconsiderar a legitimidade dos políticos eleitos. A saída pode ser um modelo que combine o fim da recondução, mandato mais longo e uma quarentena para outros cargos —tudo isso passando pela indicação do presidente e pela aprovação do Senado.

Essa fórmula não estimularia o PGR a agradar seu eleitor, seja o presidente, sejam os demais procuradores, justamente por não poder ser reconduzido ao cargo. A quarentena extensa desestimularia que o PGR buscasse uma recompensa para outras vagas no Executivo, Legislativo ou Judiciário. Um mandato longo e, talvez, de forma que um procurador-geral indicado em um mandato presidencial ainda sirva em uma parte do próximo, assegura tempo para a condução de investigações e de processos.

No laboratório da política, as experiências adotadas em diferentes momentos se mostraram equivocadas em relação à indicação do PGR. Que o futuro permita o debate sobre alternativas ao que não funcionou.

*Doutor em ciência política pela USP, é professor da Unirio e membro do Observatório das Eleições INCT/IDDC; coautor do livro “A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil” (ed. Autêntica)

por Leonardo Avritzer

Leonardo Avritzer *

Francisco W.Kerche**

Publicado no Pulso

Diz um senso comum que instituições fortes em uma democracia são aquelas que passam despercebidas, isto é, elas existem para desempenhar funções pontuais na ordem democrática e o fazem a despeito de pressões políticas. Há anos observamos, no Brasil, um processo diferente que expressa bem as mazelas pelas quais a nossa democracia vem passando: instituições democráticas são defendidas diuturnamente porque, na verdade, foram instabilizadas pelo ataque patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. É assim que devemos analisar a nova centralidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na democracia brasileira.

O TSE tem uma trajetória iniciada com o Código Eleitoral de 1932, que gerou práticas vivas até hoje, como a participação de cidadãos na organização das eleições e, até recentemente, de apuração dos votos. Mas o processo que define a centralidade do TSE, tal como o conhecemos hoje, foi o aumento das prerrogativas do poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial as previstas pela Constituição de 1988.

Na mesma medida em que o STF concentrou prerrogativas, especialmente em relação ao sistema político, o TSE passou a suspender e a cassar mandatos estabelecendo uma trajetória de forte ativismo judicial nessa área. Esse é o motivo pelo qual, ao longo do governo Bolsonaro, o Judiciário foi se tornando o principal alvo das manifestações antidemocráticas do presidente até que, no início deste ano, elas passaram a se concentrar na Corte eleitoral. Hoje a disputa política centra-se de tal maneira no TSE que, na primeira semana das eleições, a posse do novo presidente tornou-se o principal fato político.

A posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE atraiu o conjunto do sistema político. Cabe perguntarmos por quê. Temos duas explicações: a centralidade adquirida pela instituição no processo político, em especial na disputa entre direita e esquerda no Brasil; e a centralidade que Moraes assumiu nessa disputa.

Desconfiança não é nova

Abordando o primeiro ponto, é possível perceber que, desde o final da campanha de 2018, Bolsonaro iniciou um processo de ataques à Justiça Eleitoral que gerou desconfiança. Pesquisa realizada pelo INCT em 2018 mostrou que 44% dos eleitores já manifestavam alguma desconfiança em relação à apuração, número que permaneceu praticamente estável nos últimos quatro anos, apesar dos ataques do bolsonarismo às urnas eletrônicas. Faltava, portanto, um momento no qual, de forma pública, Bolsonaro ouvisse os argumentos a favor das urnas eletrônicas e da credibilidade do sistema. A posse de Alexandre de Moraes tornou-se esse momento.

O ministro foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer depois de uma trajetória na segurança pública e no Ministério da Justiça. Sua indicação foi recebida, inicialmente, com baixas expectativas. Sua mudança de posição na conjuntura iniciou-se com o seu engajamento durante a presidência de Dias Toffoli no inquérito das fake news. Esse inquérito, independentemente da forma como foi aberto, apontou em uma direção relevante: a de que o presidente não pode atacar impunemente as instituições judiciais, portanto, aqueles que procuraram reverberar esses ataques nas redes sociais poderiam ser processados. Desafiado por alguns youtubers como Sara Winter, Allan dos Santos e Zé Trovão, Moraes prevaleceu e conseguiu se colocar na linha de frente da defesa das instituições judiciais.

O evento central que alçou Moraes ao status de maior rival de Bolsonaro foi o 7 de setembro de 2021. Naquele momento, o presidente tentou organizar manifestações de rua em Brasília e São Paulo contra o STF, mas não conseguiu mobilizar as multidões na escala que ele imaginava, tendo sido obrigado a recuar alguns dias depois. O acordo selado entre Bolsonaro e Moraes possibilitou que o ministro convidasse o presidente para a sua posse, gerando a suposição de um de novo acordo entre os dois e incentivando o presidente e seus ministros a comparecerem à posse. No entanto, o que se viu foi algo muito diferente: a cerimônia serviu para comprometer Bolsonaro com a legitimidade do processo eleitoral e, ao mesmo tempo, desmoralizá-lo e desmoralizar os seus argumentos contra a urna eletrônica, como mostram os dados abaixo, que foram extraídos a partir de monitoramento das redes sociais feito pela equipe do Observatório das Eleições.

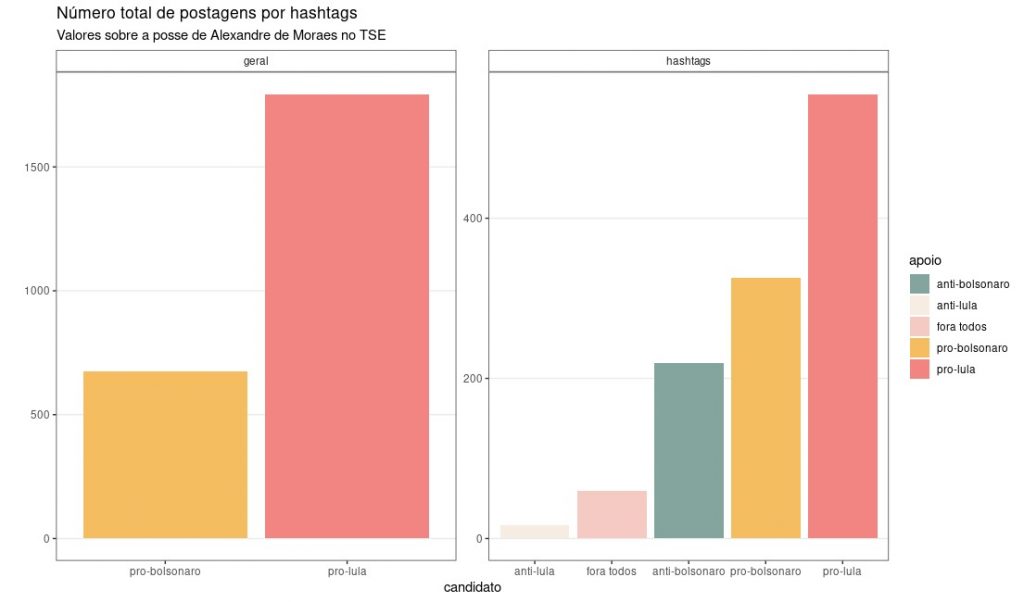

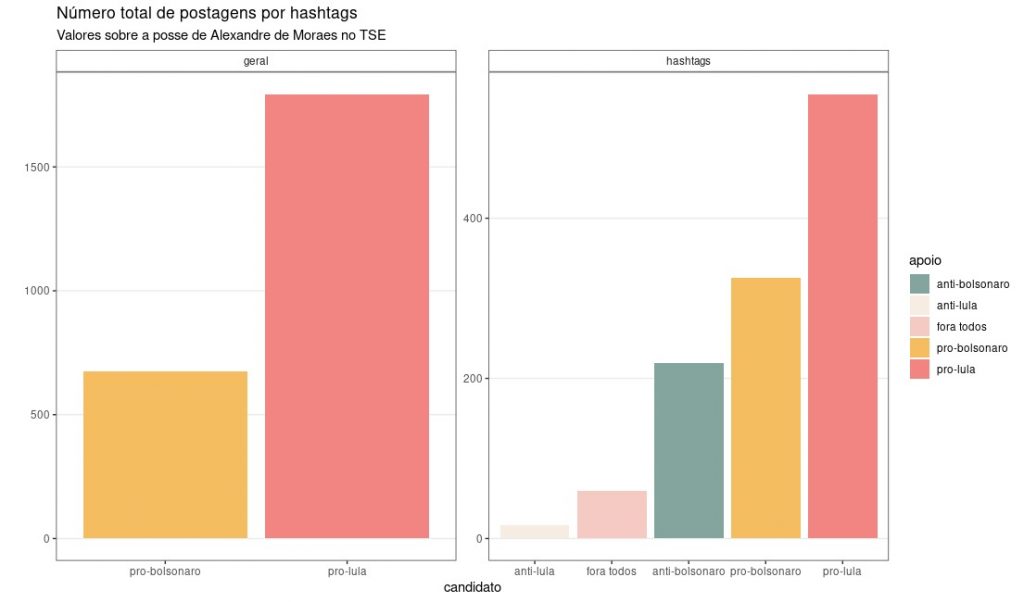

O gráfico abaixo aponta para dois fenômenos importantes nas redes sociais. Em primeiro lugar, mostra um engajamento superior do campo lulista na questão do TSE; em segundo, que o campo bolsonarista, mesmo tendo mais ativistas digitais, não conseguiu se diferenciar em relação à ida do presidente ao TSE e à posse.

2 de 2 Infográfico mostra vantagem lulista nas redes sobre a posse de Alexandre de Moraes no TSE — Foto: Monitoramento de redes sociais do Observatório das Eleições

Infográfico mostra vantagem lulista nas redes sobre a posse de Alexandre de Moraes no TSE — Foto: Monitoramento de redes sociais do Observatório das Eleições

Uma outra questão muito importante no comportamento das redes sociais nesta semana foi que todos os engajamentos, tanto no campo lulista quanto no bolsonarista, se deram em torno do presidente. Ou seja, a sua desmoralização na posse de Moraes foi um dos temas principais das redes, com mais de 21 mil postagens (entre os dias 15 e 17 de agosto) e cerca de 120 mil retuítes. Assim, de fato, vimos que o bolsonarismo não conseguiu criar uma narrativa própria contra o TSE ou o seu presidente ao longo da semana, tendo sofrido uma derrota importante nessa disputa de narrativas que, com certeza, ainda não chegou ao final.

Podemos supor que embates e estranhamentos entre Moraes e Bolsonaro continuarão a ocorrer e devem se repetir no 7 de setembro. E podemos supor também que a centralidade do TSE na conjuntura irá continuar, pelo menos, até a eleição e que os dois protagonistas desse enfrentamento serão os dois. O interessante é que Moraes parece ter descoberto a chave do enfrentamento com Bolsonaro: chamá-lo para o campo institucional, retirando-o do seu próprio campo, as redes sociais e os blogueiros. Essa parece ser a estratégia exitosa que a posse de Moraes consolidou e que deverá se repetir nas próximas semanas.

*Leonardo Avritzer é Coordenador do INCT/IDDC e do Observatório das Eleições. É professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, doutor em Sociologia Política pela New School for Social Research e com pós-doutorado pelo MIT/EUA. Foi representante de área da Capes, diretor da Anpocs e presidente da ABCP. Francisco W. Kerche é mestrando em sociologia na UFRJ e consultor em análise de dados no Greenpeace Brasil

por Marjorie Marona

Ministros têm atuado de modo organizado diante do conjunto de ameaças que o ecossistema de desinformação e a violência política associada representam para o processo eleitoral

Marjorie Marona*

Vitor Marchetti**

Fábio Kerche***

Publicado Nexo Jornal

O crescente protagonismo da Justiça Eleitoral brasileira na consolidação de nosso regime democrático tem chamado a atenção para o desempenho do Poder Judiciário e do Ministério Público – atores que não figuravam nos reiterados debates sobre a reforma do sistema político no Brasil. Isso em um contexto em que talvez nada seja mais instável na democracia brasileira do que as suas regras eleitorais, em boa medida em razão da atuação da própria Justiça Eleitoral.

Explica-se: embora algumas regras estruturantes da competição política eleitoral sigam intactas até o momento, há inúmeras e frequentes mudanças que foram gerando a necessidade de reacomodação e readaptação dos partidos e dos políticos. Parcela significativa dessas transformações é consequência de uma postura ativista – e reformista – por parte dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A verticalização das coligações (2002), a redução do número de vereadores (2004), a anulação dos efeitos da cláusula de barreira (2006), a fidelidade partidária (2008) e a proibição do financiamento eleitoral por empresas (2016), são bons exemplos de alterações promovidas via Judiciário.

De fato, o nosso modelo de governança eleitoral combinou alguns elementos que permitiram à autoridade judicial atuar quase como um legislador, um rule making no processo eleitoral. E o TSE tornou-se, na prática, um órgão do STF para matéria eleitoral, agregando status constitucional à parte considerável das discussões jurídicas sobre a competição eleitoral. A partir daí, o protagonismo partilhado pelo TSE e pelo STF na agenda eleitoral só faz crescer.

Atualmente, o universo de ações em matéria eleitoral que tramitam no STF compreende um total de 258. Desses, 118 se referem ao controle concentrado (ADIs – Ações Diretas de Inconstitucionalidade – e ADPFs – Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental) e 140 são oriundos do controle difuso de constitucionalidade ou, ainda, das competências originárias da Corte. Para além do volume, a variedade de temas em discussão mostra a amplitude da agenda eleitoral no STF, o que indica a disposição de judicialização da disputa eleitoral e do exercício do mandato, tanto pelos partidos políticos e seus candidatos, quanto pela Procuradoria-Geral da República. A agenda abarca discussões sobre candidaturas (normas de registro e financiamento), passando pelas regras eleitorais (cláusulas de barreira, de desempenho e crimes eleitorais), até às condições para exercício e manutenção do mandato (crimes de responsabilidade, suspensão de direitos políticos, vacância de cargo eletivo, dentre outros temas). Soma-se à agenda eleitoral do STF discussões em torno dos virtuais impasses que o caráter nacional das recém-criadas federações deverá impor às alianças estaduais.

A atuação siamesa entre TSE e STF deve ser ainda mais destacada no pleito de 2022. A verdade é que desde as eleições de 2018 os ministros do STF que revezam assento no TSE, assumindo sua presidência alternadamente, organizaram uma coalizão cujos efeitos podem ser sentidos em diversas dimensões do desempenho da Justiça Eleitoral. Fux, Rosa Weber, Barroso, Fachin e, finalmente, Alexandre de Moraes, têm atuado de modo organizado diante do conjunto de ameaças que o ecossistema de desinformação e a violência política associada representam para o processo eleitoral e, consequentemente, para a vitalidade da democracia brasileira.

Alternando investidas mais ou menos contenciosas, a coalizão de ministros do STF – que conta com eventual adesão da Corregedoria-Geral Eleitoral – assume estratégias que por vezes parecem desencontradas, mas que refletem o ambiente de tensão institucional que o ainda presidente – e candidato à reeleição – Jair Bolsonaro faz questão de sustentar. Diante da campanha aberta de difamação do sistema eleitoral, liderada pelo Palácio do Planalto, o TSE reagiu duramente, instaurando, por exemplo, um inquérito administrativo contra Bolsonaro. Simultaneamente, o tribunal vem ampliando os canais de diálogo com setores da sociedade e das Forças Armadas, através da Comissão de Transparência Eleitoral.

As grandes questões que as eleições gerais de 2022 colocam para a Justiça Eleitoral parecem bem desenhadas: fake news e violência política, que se interconectam no ataque antidemocrático às instituições e na proliferação dos discursos de ódio. As estratégias de enfrentamento a elas dependem, em parte, da mobilização dos candidatos e seus partidos e do Ministério Público, facilitada pela multiplicidade de recursos jurídicos e pontos de acesso à disposição. A disposição do próprio tribunal também conta: o TSE tem vasta área de manobra, particularmente pelas competências e atribuições que acumula.

Nesta eleição, os desdobramentos políticos do desempenho do TSE dar-se-ão sob a presidência de Alexandre de Moraes, de quem se espera forte atuação política nos bastidores, mas também respostas céleres e rigorosas nos autos. Tido como severo e centralizador, Moraes possui ampla capacidade de articulação, em razão de sua trajetória profissional sempre ligada à política. O ministro ocupou cargos em diversas administrações do PSDB e do DEM em São Paulo e depois o Ministério da Justiça no governo Temer (MDB).

Vale destacar também a interlocução que mantém com a cúpula das Forças Armadas, o que pode aliviar a tensão entre o tribunal e os militares, que marcou a presidência de seu antecessor – o ministro Fachin. O bom trânsito com a caserna pode contribuir para desincentivar um embarque da corporação em uma aventura golpista de Bolsonaro. Ademais, Moraes segue como relator de ações que, no STF, atingem Bolsonaro e aliados, tal como o inquérito das fake news e o das milícias digitais, o que lhe garante fogo extra no desempenho de sua função de resguardo da posição institucional do TSE.

Com um background jurisprudencial que ajudou a construir pelas decisões que determinaram a remoção de conteúdo falso ou de ataque às instituições de plataformas digitais, Moraes deve ser rápido e assertivo também em relação às fake news e a discursos de ódio que atinjam candidatos.

No contexto dessas eleições, o maior desafio do TSE será o de assumir uma postura ativa e intransigente na defesa do processo e das instituições eleitorais – e da democracia brasileira -, sem tornar-se, ele mesmo, um player na disputa. A estratégia a ser adotada talvez seja associar assertividade na desarticulação estrutural das redes de desinformação e violência político-institucional com a contenção na arbitragem, ponto a ponto, dos atos de campanha de Lula e Bolsonaro. O calibre, no entanto, deverá ser modulado desde o primeiro dia de campanha até a declaração do resultado, com vistas a assegurar a legitimidade do processo e conter os riscos à democracia brasileira.

Marjorie Marona é professora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina e pesquisadora do INCT IDDC (Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação). Graduada e mestre em direito, possui doutorado em ciência política. É coorganizadora de “Justiça e Democracia no Brasil na América Latina: para onde vamos?” e coautora de “A política no banco dos réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil”.

Vitor Marchetti é cientista político e professor da graduação e da pós-graduação em políticas públicas da UFABC (Universidade Federal do ABC). É autor do livro “Justiça e Competição eleitoral” (EdUFABC, 2015).

Fábio Kerche é doutor em ciência política pela USP (Universidade de São Paulo) e professor da Unirio. Foi pesquisador visitante na New York University e na American University (EUA). Foi pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autor, entre diversas publicações, do livro “A política no banco dos réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil”, escrito em parceria com Marjorie Marona.

por Fábio Kerche

Fábio Kerche*

O procurador-geral da República, Augusto Aras, está sendo bastante criticado pela quase unanimidade dos observadores políticos. Sua posição é considerada omissa, para dizer o mínimo, em relação aos diversos crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é ele quem detém o monopólio da acusação contra o presidente junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a hipótese de um processo, que ainda precisaria da autorização da Câmara dos Deputados, sempre foi remota. O chefe do Executivo é protegido por Aras em relação aos crimes comuns, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em relação aos crimes de responsabilidade. Segundo a interpretação vigente, cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dar continuidade ao processo que poderia abreviar o tempo de mandato do chefe de Governo. Bolsonaro está blindado.

A alternativa que resta aos cidadãos descontentes com os desmandos de Bolsonaro é derrotá-lo nas urnas. A eleição de outubro será a oportunidade de afastar o ex-capitão sem passar pela intermediação do procurador-geral da República e do presidente da Câmara dos Deputados. A questão é que mesmo no processo eleitoral, Bolsonaro contará com Aras: o procurador-geral da República é também o procurador-geral eleitoral. O mesmo Aras que atua no Supremo Tribunal Federal pode atuar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Ministério Público Eleitoral não tem integrantes exclusivos. Seus membros ocupam posições no Ministério Público Eleitoral por um período, fruto de indicações. O procurador-geral eleitoral, que é o procurador-geral da República, indica o vice-procurador-geral eleitoral, que atua em seu nome no TSE, e os procuradores regionais eleitorais, que são integrantes do Ministério Público Federal e atuam junto aos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado. Além disso, existem os promotores eleitorais que são membros dos Ministérios Públicos estaduais que trabalham junto aos juízes e juntas eleitorais nas comarcas locais.

O Ministério Público Eleitoral atua em todas as fases do processo eleitoral, do registro de candidaturas à diplomação, passando pela campanha e pela eleição. Sua atuação não se restringe somente aos candidatos e partidos, mas também em relação aos eleitores. Essa atuação ampla se dá ora como parte, propondo ações, ora emitindo pareceres sobre questões que chegam ao Judiciário por meio de terceiros – não há campanha importante que não possua uma estrutura jurídica. O Ministério Público e, como consequência, o procurador-geral da República é parte integrante e ativa da Justiça Eleitoral.

A questão é que o Ministério Público Eleitoral, ao menos em tese, reproduz todos os dilemas da instituição de seu braço “comum”. Como a hierarquia é frouxa, quando comparada a outras instituições públicas, e a discricionariedade é alta, podemos identificar uma atuação errática entre seus integrantes. O que é um problema em algum estado, pode não ser em outro, justamente porque depende da interpretação do promotor ou procurador eleitoral encarregado daquele local. A lei não é inequívoca e sempre há margem para diferentes interpretações. Nesse mesmo sentido, podemos esperar que o comportamento de Augusto Aras, ou de seu representante, seja similar a sua atuação como procurador-geral da República. Ou seja, um procurador-geral eleitoral, digamos, cuidadoso em excesso com o presidente, e agora candidato, Jair Bolsonaro.

O modelo de indicação e recondução do procurador-geral da República parece ser o grande responsável por esse fiscal excessivamente alinhado com aquele que devia ser fiscalizado. Pela Constituição, o chefe do Ministério Público da União, que também é o procurador-geral eleitoral, é indicado pelo presidente com a aprovação do Senado para um mandato de dois anos, sem limite para reconduções. Esse modelo incentiva que o procurador-geral agrade ao seu principal eleitor com vistas a se manter no cargo, ou mesmo sonhar com uma indicação ao STF, por exemplo. Esse desenho previsto na Constituição Federal de 1988 incentiva que o ocupante do cargo, que possui discricionariedade para interpretar as leis que não são inequívocas, proteja o chefe do Executivo. Vimos fenômeno semelhante durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e seu “engavetador-geral da República”.

O modelo de indicação e recondução adotado por Lula e Dilma Rousseff, que de maneira informal driblaram a previsão constitucional, também era bastante problemático. Ambos passaram a indicar ao Senado o nome mais votado pelos membros do próprio Ministério Público Federal. Assim, no lugar de buscar agradar o presidente, o ocupante da chefia da Procuradoria-Geral da República passou a ter que agradar pouco mais de 1.000 procuradores. Se no modelo constitucional o problema é o excesso de dependência com o Executivo, neste a questão é uma independência excessiva para processar políticos eleitos e a transferência de uma escolha tão importante para uma burocracia que praticamente não presta contas a terceiros.

Enquanto Augusto Aras parece proteger Jair Bolsonaro, o STF e o TSE usam de iniciativas heterodoxas para contornar a inércia do atual procurador-geral da República. Em várias oportunidades, os ministros ordenaram que inquéritos fossem continuados contra o candidato e atual presidente, a despeito das recomendações contrárias da Procuradoria-Geral da República.

Com a expectativa de que a democracia brasileira volte aos trilhos no próximo ano, um bom debate seria uma revisão da forma de indicação do procurador-geral da República. Lula, que chegou a dizer que reeditaria a lista tríplice, em entrevista mais recente desconversou quando perguntado sobre o tema. Bolsonaro, segundo acusações, teria proximidade com Lindôra Araújo, vice-procuradora-geral, e que esta seria uma possível indicação para substituir Aras, que concorreria por uma cadeira no STF. O fato é que ambos os modelos de indicação para a chefia do Ministério Público da União adotados recentemente estão em xeque.

Embora não exista uma fórmula que seja somente vantajosa, talvez valesse avaliar a extensão do mandato, o fim da recondução e a previsão de uma quarentena longa para ocupar outros cargos públicos. Com isso, os políticos eleitos ainda seriam chave no processo, mas o procurador-geral teria menos incentivo para “agradar” seus eleitores. Esse novo modelo também teria impacto nas eleições. O procurador-geral, inclusive quando exercesse as funções na justiça eleitoral, não seria nem tão independente para atuar como um franco atirador, nem tão ligado ao presidente que deturpe a própria finalidade de existir um fiscal do chefe do Executivo.

Fábio Kerche é doutor em Ciência Política pela USP e professor da Unirio. Foi pesquisador visitante na New York University e na American University. Foi pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autor, entre diversas publicações, do livro A Política no Banco dos Réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil, escrito em parceria com Marjorie Marona.