por Bruno de Castro Rubiatti

Bruno de Castro Rubiatti

Publicado no Jota

Nessas eleições, o Senado foi renovado em um terço, isto é, cada estado e o Distrito Federal elegeu um representante para a câmara alta. Em uma eleição onde os votos para presidente se dividiram basicamente entre dois candidatos e apenas eles foram os mais votados em cada estado, cabe indagar se a escolha para o Senado seguiu o mesmo padrão de votação dos candidatos ao Executivo Nacional, isto é, se houve uma nacionalização da disputa e os vencedores da disputa ao Senado correspondem ao vencedor da disputa presidencial em cada estado ou se fatores subnacionais tiveram maior impacto na escolha dos senadores.

Um primeiro ponto a se destacar é a distribuição partidária dos novos senadores: no total, nove partidos dividiram as 27 vagas em disputa. Como resultado, o PL conta com o maior número de senadores eleitos (oito ou 29,6% das vagas), seguido pelo União Brasil (cinco ou 18,5%) e PT (quatro ou 14,8%). Além desses partidos, o PP conquistou três cadeiras, Republicanos e PSD conquistaram duas cada e MDB, PSB e PSC ficaram com uma vaga cada. Como se pode notar, o resultado dessa eleição foi favorável aos partidos de direita, que conseguiram ampliar significativamente sua presença no Senado, muito às custas da presença dos partidos de centro.

Quando olhamos esses resultados por regiões, nota-se que o União Brasil teve seu melhor resultado para o Senado na região Norte: três dos seus cinco senadores eleitos foram nesta região. Já o PL conseguiu seus melhores resultados na região Sudeste (três) e Centro-Oeste (dois), isto é, cinco dos oito parlamentares eleitos pela legenda estão nessas regiões. Já o PT teve seu melhor resultado no Nordeste, tendo três dos seus quatro senadores eleitos pela região – a outra vaga conquistada pelo partido foi no Pará.

Todavia, no Brasil se permite a formação de coligações para a disputa de cargos majoritários, como são as eleições para os Executivos e para o Senado – único cargo legislativo a ter esse tipo de disputa. Assim, mais do que observar os partidos dos eleitos, cabe analisar a partir das coligações presidenciais e senatoriais.

Ao observarmos se o partido do senador eleito está na coligação do candidato à presidência mais votado no estado, temos em 16 estados essa correspondência. Em quatro estados do nordeste (Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí) os senadores eleitos foram do PT e PSB, partidos que estão na coligação do presidenciável mais votado nesses estados (Lula, PT). Na região Norte, o mesmo ocorre no Pará, onde o senador eleito é do PT e o candidato à presidência mais votado no estado foi Lula (PT), e em Roraima e Rondônia, onde os senadores eleitos foram do PP e PL, ambos partidos que fazem parte da coligação de Jair Bolsonaro (PL), o candidato mais votado nesses estados. Os senadores eleitos na região Centro-Oeste eram todos de partidos da coligação presidencial de Jair Bolsonaro, candidato também vitorioso nesses estados. Nas regiões Sudeste e Sul, essa situação se repete, com exceção de Minas Gerais e Paraná, respectivamente.

Complementarmente, cabe apontar a direção oposta: se o partido do candidato à Presidência mais votado no estado faz parte da coligação do senador vencedor. Nesse caso, essa associação se dá em 17 estados. No Nordeste, em seis estados há essa associação: além dos quatro antes citados, entram Alagoas e Bahia, onde os senadores foram eleitos pelo MDB e PSD, que não fazem parte da coligação do presidenciável vencedor no estado (Lula, PT), mas o PT estava na coligação senatorial. Em três estados da região Norte há essa relação: no Pará, onde há correspondência do partido do presidenciável mais votado e do senador eleito (PT), em Rondônia, onde o mesmo ocorre, mas com o PL de Jair Bolsonaro, e no Amazonas, onde o senador eleito é do PSD, mas contou com o apoio do PT em sua aliança eleitoral. Já no Centro-Oeste, em três estados há essa relação (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), mas não há no Distrito Federal, onde o PL (partido do presidente mais votado) lançou candidata própria ao Senado, que foi derrotada pela ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos) – lembrando que esse partido compõe a coligação eleitoral do próprio Bolsonaro. No Sul e no Sudeste se tem uma repetição da situação anteriormente apontada: apenas Minas Gerais e Paraná não apresentam essa relação.

Assim, em apenas oito estados não há uma relação entre os partidos do presidenciável mais votado e do senador eleito e suas respectivas coligações. Três desses estados estão na região norte: Acre, Amapá e Tocantins. Em todos eles, o senador eleito era do União Brasil e o candidato mais votado para a presidência foi Lula (PT) no Amapá e Tocantins, e Bolsonaro (PL), no Acre. Os partidos dos dois presidenciáveis apoiavam outros nomes ao Senado. Outros três casos estão no Nordeste: Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em todos, Lula foi o mais votado para a Presidência, mas foram eleitos senadores do União Brasil, PL e PP, respectivamente, sendo que o PT estava na coligação de outros candidatos. No Sudeste, Minas Gerais é o caso em que não há uma vinculação partidária entre o eleito para o Senado e o presidenciável mais votado no estado: Lula (PT) foi o mais votado, mas o seu partido apoiava para o Senado Alexandre Silveira (PSD), que não foi eleito, sendo que a vitória foi de Cleitinho (PSC). Já no Sul, o caso do Paraná também não apresenta uma vinculação partidária: Sergio Moro (União Brasil) foi eleito e no estado Jair Bolsonaro foi o mais votado, mas o PL lançou o nome de Paulo Martins para o Senado.

O resultado do primeiro turno das eleições de 2022 traz uma novidade para o Senado: o MDB deixa de ser a maior bancada da casa, perdendo esse posto para o PL. Junto com isso, o crescimento de outro partido de direita (União Brasil) dará ao Senado uma característica mais conservadora. Porém, cabe notar que a esquerda também apresentou um crescimento, mesmo que mais modesto. Assim, o grande perdedor na disputa para o Senado foi o próprio centro. Ao observarmos a vinculação dos partidos e coligações dos candidatos à Presidência com os partidos e coligações senatoriais vitoriosas, podemos ver que, na maior parte dos estados, há um vínculo entre eles, ou seja, os senadores eleitos esse ano são frutos dessa disputa para o Executivo nacional e, mesmo em casos onde não há uma vinculação partidária clara entre os resultados desses dois cargos, é possível que o posicionamento na disputa pelo Executivo nacional tenha impactado na escolha do Senador. Por exemplo, no caso do Paraná, mesmo sem vínculos partidários, é inegável que a eleição de Sergio Moro se vincula ao antipetismo e a atuação dele no governo Bolsonaro, que foi vitorioso no estado.

Por fim, é incontestável que questões estaduais também impactam na escolha para senador. Porém, nessas eleições o peso da disputa ao Executivo nacional parece ter se sobreposto na maioria dos estados.

Bruno de Castro Rubiatti é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) e da Faculdade de Ciências Sociais (FACS) da UFPA. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Instituições Políticas: processo Legislativo e Controle”. Doutor em Ciência Política pela Unicamp e pós-doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Jota

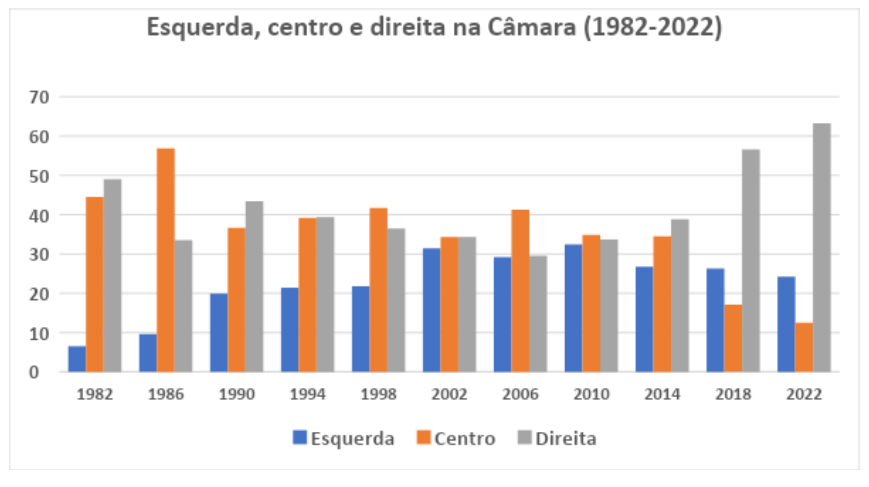

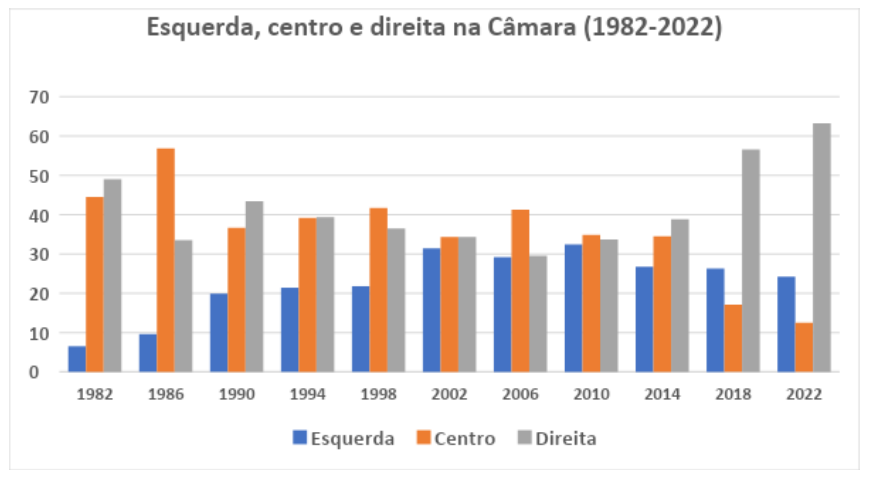

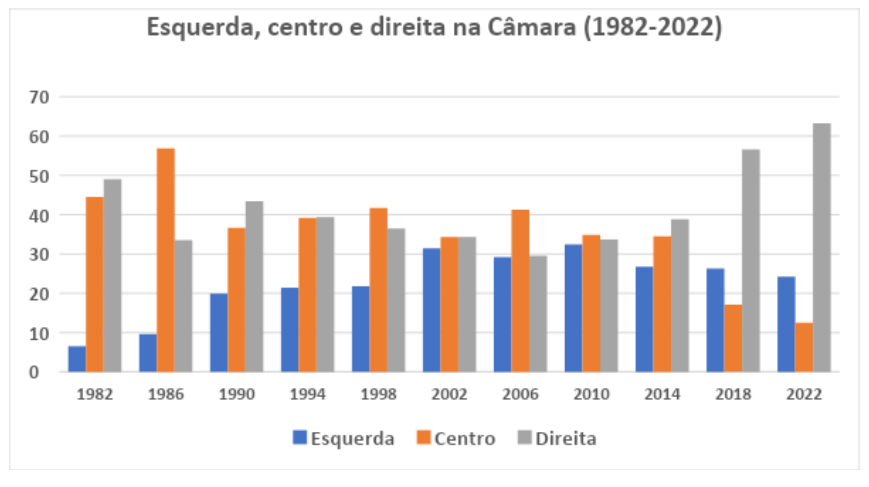

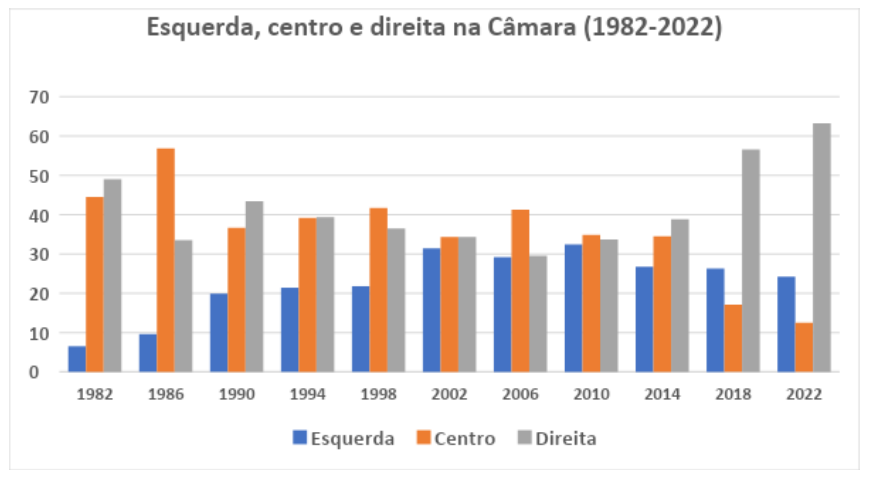

Em 2018, pela primeira vez desde a redemocratização, partidos de direita conquistaram a maioria absoluta das vagas na Câmara dos Deputados. Em 2022 essa maioria foi ainda mais ampla. Os partidos situados ao centro tiveram seu pior desempenho nas duas últimas eleições; em 2022 viram sua força cair em mais de 60% relativamente a 2014. A esquerda, em que pese o bom desempenho de Lula, também recuou e elegeu sua menor bancada desde 2002.

Esse artigo mostra como evoluiu, desde 1982, a correlação de força entre os três campos ideológicos na Câmara. Para tanto os partidos foram classificados em uma escala onde 1 corresponde às posições mais à esquerda e 10 aquelas mais à direita. Partidos situados entre 1 e 4,5 foram tratados como de esquerda, a saber, PSOL, PC do B, PT, PDT, PSB e Rede. Aqueles entre 4,6 e 6,5 foram considerados de centro: PV, MDB, PSDB e Solidariedade. O Cidadania foi classificado como esquerda até 2002 e depois passou a integrar o centro. O PTB esteve ao centro até a eleição de 2014 e depois rumou para a direita. Os demais partidos, situados entre 6,6 e 10 compuseram o campo da direita.

Para classificar os partidos foram adotados os seguintes critérios. Nos casos de PT, PSB, PDT, MDB, PSDB, PTB, PP e DEM foram utilizados dados do projeto “Representação Política e Qualidade da Democracia”, conduzido pelo Centro de Estudos Legislativos (CEL) do DCP-UFMG. O projeto posiciona os partidos acima citados na escala esquerda/direita desde a legislatura 2003/2007, tendo como base a opinião dos deputados eleitos para a Câmara. Como se trata de mostrar como evoluiu a correlação de forças entre os campos ideológicos, para a classificação de cada partido como esquerda, centro ou direita – dentro dos limites acima estabelecidos – foi considerada a média dos posicionamentos obtidos nas cinco legislaturas pesquisadas pelo projeto (2003/2007 a 2019/2023). Esta média foi mantida, acredita-se sem qualquer prejuízo, para classificar os partidos nas legislaturas anteriores (1983/1987 a 1999/2003), bem como para a que emerge da atual eleição. Para os demais partidos foi considerado o artigo “Uma Nova Classificação Ideológica dos Partidos Políticos Brasileiros” (Bolognesi, Ribeiro e Codato, 2022), que classifica todas as legendas inscritas no TSE com base em survey aplicado à comunidade de cientistas políticos em 2018.

O gráfico abaixo mostra como evoluiu a força dos campos ideológicos na Câmara dos Deputados entre 1982 e 2022. Os percentuais mostrados referem-se às bancadas eleitas. Nos comentários a seguir os dados foram desagregados por partido, o que não aparece no gráfico.

Como se percebe, os partidos de esquerda aumentaram suas bancadas da primeira eleição até 2010; nos três pleitos seguintes, no entanto, seu desempenho caiu. O campo dependeu da performance eleitoral do PT. O partido alcançou sua força máxima como resultado da eleição de 2002, quando elegeu 91 deputados e deputadas. Naquele ano, assim como em 2010, 2014 e 2018, coube aos petistas eleger a maior bancada da Câmara. Em 2022, a federação PT/PC do B/PV elegeu 79 deputados, apenas três a mais do que a atual bancada dos partidos que a compõem. Também experimentou leve crescimento a federação PSOL/ REDE, que chegou a 14 deputados.

Mas PDT e PSB recuaram de forma expressiva. O melhor desempenho do PDT ocorreu em 1990 e 1994 – foram 47 e 34 cadeiras respectivamente. Nas sete eleições seguintes o partido elegeu em média 23 representantes. Em 2022 foram 17 os eleitos, a pior marca de sua história. O PSB cresceu após 1994 com base no Nordeste. Daquele ano até 2010, sua bancada cresceu de forma contínua chegando a 35 deputados. O partido manteve a performance nos dois pleitos seguintes, mas em 2022 viu sua força se reduzir pela metade.

Os melhores desempenhos dos partidos de centro foram registrados em 1982 e 1986. Entre 1990 e 2014 as bancadas eleitas foram menores, atingindo em média 37,5% das vagas. A queda se tornou mais acentuada em 2018 e 2022, anos em que o campo recuou para 17,1% e 12,5% da representação na Câmara. O mérito pelo desempenho inicial coube ao MDB que chegou a possuir, em 1986, maioria absoluta na casa, com 260 deputados. A partir dos anos 1990, sua força diminuiu de forma sistemática, com um único momento de recuperação em 2006, quando elegeu 89 deputados e fez a maior bancada da Câmara. Em 2018 foram 34 deputados eleitos; em 2022 o desempenho melhorou e o partido chegou a 42.

Tampouco o PSDB, apesar das duas vitórias para a Presidência da República, conseguiu manter o desempenho. Depois de estrear em 1990 com 39 deputados, o partido cresceu até 1998 quando conquistou 99 vagas. Mas na oposição aos governos do PT sua bancada diminuiu de forma sistemática, até chegar aos 29 eleitos em 2018 e a apenas 18 em 2022 – já em federação com o Cidadania.

O PTB chegou a eleger 39 deputados em 1990, mas depois perdeu força e na eleição de 2022, já perfilado à direita, se viu reduzido a um representante. O Cidadania, antes de se juntar em federação com o PSDB, mantinha uma bancada de apenas 8 deputados, muito longe dos 22 eleitos em 2006. O Solidariedade caiu de 15 eleitos em 2014 para quatro em 2022.

Por fim, a direita. Em 1982, o PDS (atual PP) respondeu sozinho por 49% da representação na Câmara. Posteriormente, entre 1986 e 2014, os partidos desse campo conquistaram, em média, 36,1% das vagas em disputa. Na eleição de 2018, a direita deu seu grande salto – 56,6% dos eleitos – com o até então nanico PSL se “agigantando” na esteira de Bolsonaro. Em 2022 o crescimento se manteve e a soma das bancadas de seus partidos chegou a 63,3% da Câmara.

O DEM (anteriormente PFL) chegou a eleger 105 deputados em 1998 e manteve a liderança do campo até 2006, ainda que na ocasião sua bancada estivesse reduzida a 65 membros. Já em 2010, DEM, PP e PL elegeram bancadas semelhantes – 43, 44 e 41 respectivamente. Em 2014 e 2018, o Democratas manteve a tendência de queda e foi ultrapassado pelos outros dois partidos, o que ajuda a entender a fusão com o PSL. A recém-concluída eleição consolida a troca de comando, com o “núcleo duro” do Centrão – PL, PP e Republicanos – chegando a 188 deputados. O destaque nesse caso vai para o PL que impulsionado pelo bolsonarismo passará a controlar 99 mandatos na Câmara – o partido havia eleito 33 representantes em 2018 e já vira sua bancada aumentar para 68 graças às mudanças de partido ocorridas durante a legislatura. Completando o elenco dos maiores partidos à direita na Câmara, o PSD elegeu 42 deputados, haviam sido 35 em 2018, enquanto a bancada do União Brasil passou a somar 59 membros.

A eleição deste ano confirmou e ampliou o avanço dos partidos de direita na Câmara. Confirmou também a fragilização dos partidos – MDB E PSDB – que durante muitos anos, operando pelo centro do sistema partidário, foram peças chave no processo político nacional. Mostrou ainda que a esquerda continua enfrentado dificuldades para crescer no Legislativo, em que pese seu bom desempenho nas eleições presidenciais. Se Bolsonaro sair vencedor do segundo turno para a Presidência, será importante verificar que parcela da direita resistirá à força de atração de seu governo, mantendo-se como parte de um campo mais amplo, o da defesa da democracia. Na hipótese de vitória de Lula, não resta dúvida que a relação com o Congresso, aí incluído o Senado onde a direita também é amplamente majoritária, exigirá muitas concessões e ampla negociação.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Congresso em Foco

Há alguns meses o percentual dos eleitores que, nas pesquisas, afirmam que sua opção de voto para presidente da República é definitiva ultrapassa os 70%. Mas quando o assunto é a escolha para a Câmara dos Deputados, a relação se inverte e, em meados de setembro, sete em cada dez eleitores ainda não sabiam em quem votar.

Parte da explicação para essa diferença está no fato de que o quadro eleitoral para a Presidência está definido há muito tempo. A dramaticidade da eleição e a polarização entre Lula e Bolsonaro clareou as opções e não deu chance a que outros candidatos adquirissem competitividade. Mas a dificuldade na escolha de um ou uma representante para a Câmara não é característica dessa eleição: o quadro se repete a cada quatro anos.

Por que isso acontece? Pode-se argumentar que o sistema presidencialista induz o eleitor a concentrar sua atenção na eleição para o Executivo de modo a deixar na sombra a divisão e autonomia dos poderes, bem como a relevância do Legislativo para o exercício do governo. O argumento ganha peso quando o presidencialismo é comparado ao parlamentarismo – nesse caso o eleitor não escolhe diretamente o primeiro-ministro; seu voto define a composição do parlamento que se torna, na maioria dos países, a instituição com autoridade para constituir e destituir, se for o caso, os governos.

Mas assim como existem diferentes parlamentarismos, também vamos encontrar tipos muito distintos de presidencialismos, a depender de como o sistema de governo se articula com outras partes do arranjo institucional. No caso do Brasil, interessa destacar, para a discussão feita aqui, que a eleição para a Câmara dos Deputados é realizada em meio a um multipartidarismo extremado e regida por um sistema de representação proporcional de lista aberta. Esse contexto em nada contribui para atenuar a tendência a que o Legislativo seja tratado como personagem secundário nas eleições. Pelo contrário, ajuda a agravar a situação ao tornar confuso o quadro de escolha apresentado ao eleitor.

Começando pelo sistema eleitoral. No modelo majoritário a eleição se define em distritos onde cada partido lança um candidato e o eleitor escolhe entre os nomes disponíveis. O vencedor é aquele que obtiver mais votos. O sistema simplifica a escolha, mas tende a gerar fortes distorções na composição do Legislativo ao sub representar os partidos minoritários e criar maiorias artificiais – o caso do Reino Unido é exemplar quanto a esse aspecto.

Os sistemas proporcionais, por sua vez, alcançam resultados mais representativos ao permitir que cada partido, ressalvada a existência de cláusula de barreira, eleja uma bancada legislativa correspondente à sua votação. A relação votos/vagas conquistadas será tanto mais proporcional quanto maior o número de vagas em disputa no distrito. Para se definir quem serão os(as) eleitos(as) é preciso primeiro saber qual a votação obtida por cada partido – por essa razão mesmo no Brasil, onde é possível votar no candidato e a grande maioria assim o faz, todo voto é necessariamente contado para o partido, o que não acontece nos sistemas majoritários.

Em síntese, os sistemas proporcionais foram concebidos de forma a direcionar os eleitores aos partidos, já os majoritários focam nos candidatos. A originalidade do sistema brasileiro é ser um sistema proporcional que induz o eleitor a priorizar o(a) candidato(a) ao partido. E isso graças à lista aberta. Os partidos apresentam suas listas e os eleitores escolhem um nome. Definidas as vagas a que cada partido tem direito, elas serão ocupadas pelos nomes mais votados. A disputa eleitoral transforma-se em uma competição entre nomes e não entre partidos. O voto no partido interessa ao conjunto dos que integram a lista – todo voto é contado para a legenda, o que aumenta a chance de todos – mas a cada candidato(a) interessa mais ainda maximizar sua própria votação. Por isso, o material “padrão” de quem busca uma vaga no Legislativo destaca apenas o seu nome e seu número. O partido quando aparece, salvo honrosas exceções, está em letras miúdas.

Pode-se imaginar que, ao estimular a personalização do voto, o sistema de lista aberta pudesse criar um vínculo entre representantes e eleitores. Mas se era essa a intenção, o fracasso é completo e a reiterada constatação de que a grande maioria dos eleitores define seu voto na véspera da eleição é evidência incontestável nesse sentido. O mesmo pode ser dito quanto ao fato de que, eleição após eleição, esses mesmos eleitores sequer se lembram em quem votaram. Ao fim e ao cabo, se a lista aberta consolidasse vínculos, o Brasil não teria uma das maiores taxas de renovação para o Legislativo entre as democracias. Renovação, diga-se, que longe de expressar um movimento da sociedade em busca de um Congresso de melhor qualidade, apenas revela que a cada eleição a grande maioria do eleitorado sai a procura, na última hora, de alguém para chamar de seu ou sua representante.

O quadro se completa quando se introduz o sistema partidário. São 32 os partidos registrados no TSE e o número de candidatos que cada um pode lançar corresponde a 100%+1 das vagas disponíveis em cada estado. Aos partidos interessa completar a lista pois mesmo os que não têm qualquer chance de eleição somam votos para a legenda. Tudo somado, sistema eleitoral + sistema partidário, o resultado é uma avalanche de candidatos à procura de eleitores que, por sua vez, dispõem de escassa informação para orientar a escolha a ser feita.

Nessa eleição são mais de dez mil candidatos disputando as 513 vagas da Câmara. Isso significa que teremos um enorme batalhão de derrotados, e por detrás deles milhões e milhões de eleitores que sentem que “perderam” o voto já que sua referência foi o candidato e quase nunca o partido. A maioria dos eleitores sequer sabe de que partido se trata ou que seu voto conta para o partido e irá eleger alguém que ele ou ela desconhece.

Partidos são decisivos em uma democracia. Entre outras coisas, quando estruturam a competição eleitoral eles servem como orientação ao eleitor. Facilitam a escolha porque exigem menos informação – é muito mais fácil conhecer os posicionamentos dos partidos do que o que pensa cada candidato a deputado. Tão importante quanto, eles tornam mais clara a vinculação entre a disputa pelo Executivo e a eleição para o Legislativo. São os partidos que linkam os nomes que concorrem a uma vaga na Câmara aos candidatos que almejam o Palácio do Planalto. Sem eles as disputas se desvinculam com mais facilidade e a escolha feita pelo eleitor para o Legislativo parece não ter relação com o voto dado para a Presidência.

A maioria dos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral não significa absolutamente nada para o eleitorado. Muitos são siglas vazias de conteúdo, como o recém-criado União Brasil, ou cuja denominação encontra-se em clara contradição com o perfil de seus membros – como mostra o conservadorismo do Progressistas ou o reacionarismo bolsonarista no Partido Liberal. São partidos incapazes de servir como referência nas eleições. E a representação proporcional de lista aberta, em vigor desde 1946, nunca contribuiu para melhorar o quadro. Pelo contrário.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Jota

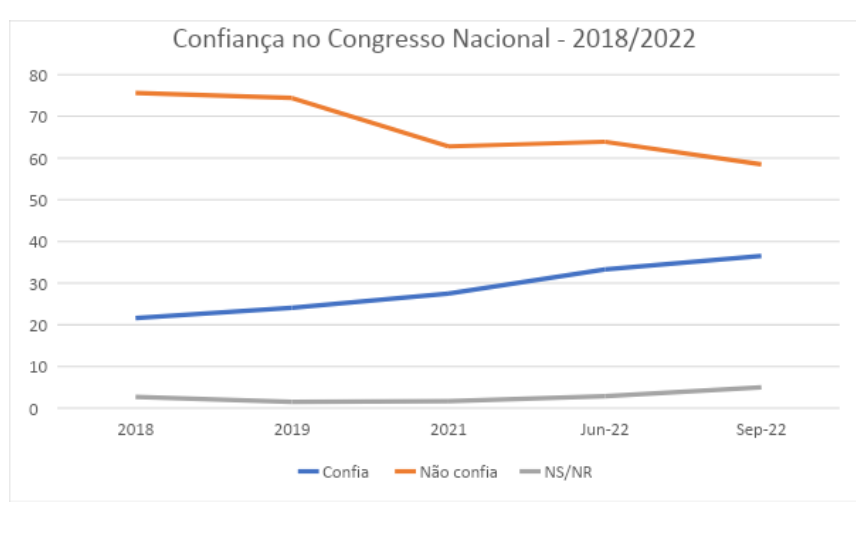

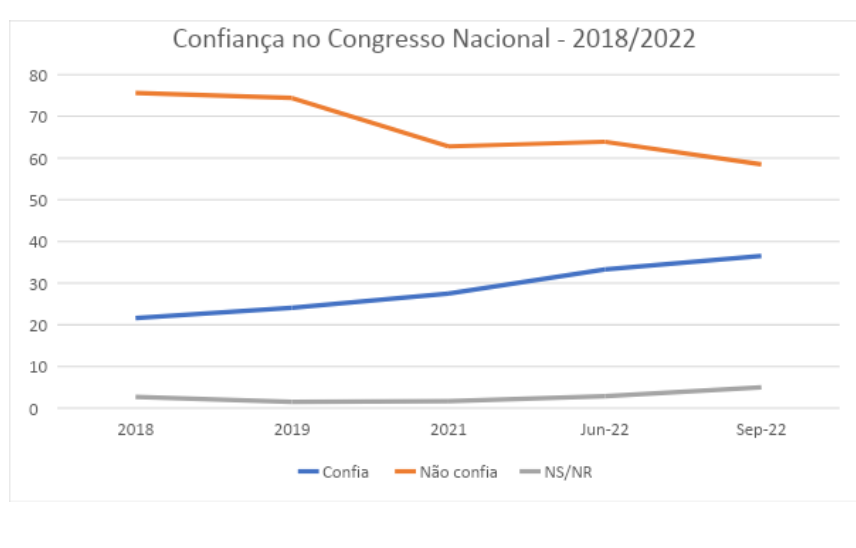

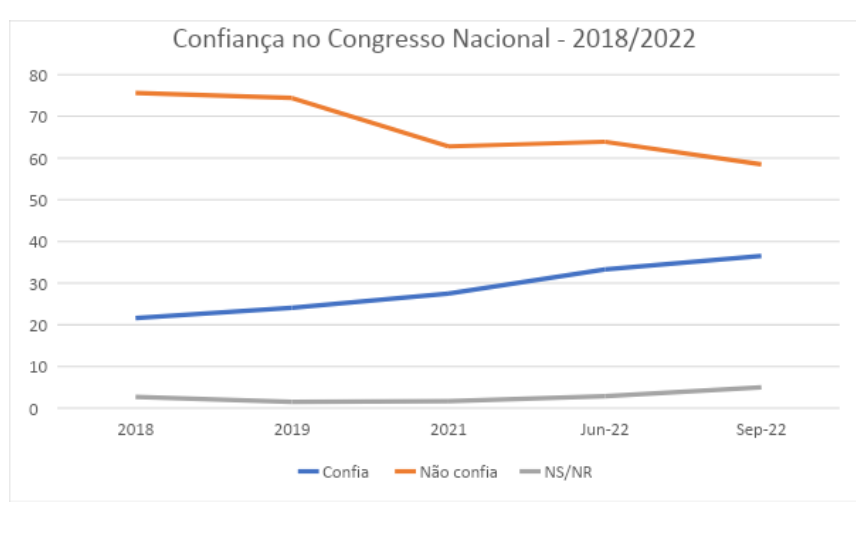

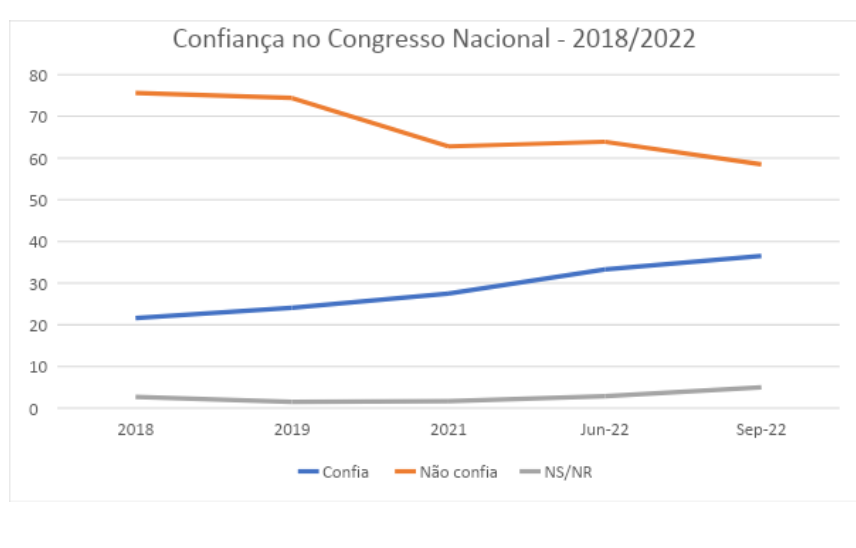

O grau de confiança dos brasileiros no Congresso sempre foi baixo mas, se levarmos em conta os dados da pesquisa “A Cara da Democracia”, nos últimos quatro anos ele vem crescendo. É o que mostra o gráfico a seguir.

Conduzida pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT), a pesquisa entrevistou 1.535 pessoas de forma presencial em 101 cidades de todas as regiões do país e foi realizada entre 9 e 14 de setembro. À pergunta sobre confiança no Congresso Nacional, eram oferecidas quatro alternativas de resposta: “confia muito”, “confia mais ou menos”, “confia pouco” e “não confia”. No gráfico acima, para facilitar a visualização, as alternativas foram agregadas, de modo que “confia” engloba as duas primeiras e “não confia”, as duas últimas.

Como se vê pelos dados, em 2018, 75,6% dos entrevistados não confiava no Congresso, enquanto apenas 21,6% dizia o contrário. Na pesquisa realizada em setembro de 2022, o quadro é diferente: a confiança subiu para 36,5% e o percentual dos que não confiam caiu para 58,5%. O gráfico mostra um crescimento constante, com maior inclinação da curva entre 2021 e 2022.

Vale ressaltar que se desagregarmos os dados do gráfico nas quatro alternativas apresentadas ao eleitor na pesquisa, será possível perceber que o aumento da confiança é, em sua maior parte, resultado de um crescimento de 17% para 29,1% dos respondentes que marcaram “confia mais ou menos”. Entre os que responderam “confiam muito” o aumento foi de 4,6% para 7,4%. Por outro lado, o percentual dos que “confiam pouco” praticamente se manteve inalterado – de 19,3% para 20,3% – enquanto o daqueles que na pesquisa responderam “não confia” despencou de 56,3% para 38,2%.

Ainda que não seja possível apresentar uma explicação plenamente satisfatória para a melhora na avaliação, há que se levar em conta que o Congresso teve alto grau de protagonismo durante os últimos quatro anos, até mesmo diante da frágil articulação política de um governo que nunca chegou a controlar o processo legislativo. É evidente que decisões políticas sempre agradam a alguns e desagradam a outros, mas o fato é que muitas vezes os olhares de boa parcela dos cidadãos estavam postos no que faziam os congressistas.

No biênio 2019/2020, o Congresso aprovou uma reforma da previdência mais próxima de sua preferência ao não aceitar a capitalização ou o fim do Benefício de Prestação Continuada (BPC), como desejava o governo, e legislou sobre o Fundeb à revelia do governo, fazendo-o recuar da tentativa de desviar parte dos recursos para a assistência social. Durante a pandemia forçou o Executivo a elevar o auxílio de emergência de R$ 200,00 para R$ 600,00 e, diante da ausência de propostas do governo, foi responsável, segundo levantamento realizado pela Folha de São Paulo, pela maioria das mudanças introduzidas na legislação sobre saúde.

No biênio 2020/2021, com a vitória de Lira, a Câmara melhorou sua imagem junto ao bolsonarismo ao tornar-se barreira intransponível aos inúmeros pedidos de impeachment do presidente da República – em que pese ter rejeitado proposta que tornava obrigatório o voto impresso. Além disso, o Congresso aprovou as medidas necessárias à redução do preço da gasolina e a PEC que viabilizou a elevação do valor do Auxílio Brasil, o complemento do Auxílio Gás e a ajuda para os caminhoneiros. Por outro lado, o Senado esteve em evidência durante a CPI da Covid, uma iniciativa que manteve o governo na defensiva durante alguns meses.

Ao longo de todo esse período, o único momento inequivocamente desfavorável à imagem do Congresso deu-se na aprovação, e posterior repercussão, das emendas do relator ao Orçamento da União. Para além dos seus seletos beneficiários, o “orçamento secreto” não encontrou defensores na sociedade.

Não obstante o Congresso, especialmente a Câmara, tenha contribuído com o governo nos últimos dois anos – o que ajuda a entender por que o Legislativo saiu da lista de “inimigos” do presidente da República – é entre os eleitores que declaram a intenção de votar em Lula que a confiança no Congresso é maior – 45,2% ante 35,1% entre os eleitores de Bolsonaro. Por outro lado, 52,2% dos que pretendem votar no petista não confiam no Congresso, percentual que sobe a 61,7% no caso do atual presidente da República.

Entre os que acreditam (muito ou mais ou menos) que a contagem de votos no Brasil é feita de forma honesta, 43,2% confiam no Congresso. Entre os que não acreditam (pouco ou nada) que o TSE garanta uma contagem honesta, apenas 26,6% confiam no legislativo federal. O dado vai na mesma linha do anterior, uma vez que os eleitores de Bolsonaro têm sido estimulados a não confiar na Justiça Eleitoral brasileira.

O eleitor bolsonarista, de fato, tem mais a agradecer do que a reclamar da atuação do Congresso pelo menos nos dois últimos anos. Se sua confiança na instituição revela-se menor que a dos eleitores de Lula, a explicação pode estar no pendor autoritário do seu líder maior.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Congresso em Foco

Entre 1982 e 2018 a fragmentação partidária cresceu de forma ininterrupta no Brasil. Na Câmara dos Deputados, a última eleição possibilitou a trinta partidos elegerem representantes. Mas após 2022 o quadro será outro. A mudança teve início ainda na atual legislatura quando o número de partidos com representação recuou para 23. No ano que vem esse número poderá ser reduzido pela metade.

O que aconteceu? A estrutura de incentivos aos agentes políticos mudou. Por um lado, o Fundo Eleitoral estimulou os partidos a aumentarem suas bancadas na Câmara – 83% dos recursos do Fundo são distribuídos levando em conta esse fator. Por outro, a aprovação da cláusula de desempenho como condição para acesso ao Fundo Partidário e ao horário gratuito de propaganda, aliada à proibição das coligações nas eleições proporcionais, dificultou a sobrevivência das pequenas legendas.

Os movimentos realizados na atual legislatura por deputados (as) e partidos refletem esse novo quadro. Visando abocanhar maior quinhão do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, DEM e PSL fundiram-se no União Brasil. Durante a “janela partidária” mais de 60% dos cerca de 140 deputados (as) que mudaram de partido se dirigiram a quatro legendas que, dessa forma, tiveram suas bancadas aumentadas. O Republicanos de 30 para 40, o PL de 35 para 75, o PSD de 38 para 45 e o PP de 30 para 59 membros.

Na outra ponta, nove partidos com representantes eleitos em 2018 não atingiram o patamar de 1,5% dos votos para a Câmara estabelecido pela cláusula. DC, PMN e PTC viram seus deputados buscarem outras legendas. O PRP foi absorvido pelo PATRIOTAS, o que permitiu a ambos escapar da cláusula. Movimento idêntico fizeram o PC do B e o PPL. O PHS incorporou-se ao PODEMOS. E a Rede iria, já em 2022, juntar-se em uma federação com o PSOL.

Levando em conta o percentual de votos obtido em 2018, a movimentação de partidos e deputados na atual legislatura, e indicativos extraídos da campanha eleitoral, é possível dizer que a Câmara terá, a partir de 2023, no mínimo 11 e no máximo 19 partidos. A estimativa leva em conta que as federações constituídas em 2022 funcionarão como uma só legenda na próxima legislatura.

Cinco partidos situados à direita têm presença garantida e tendem a fazer bancadas de médio a grande porte – todos obtiveram no mínimo 5% dos votos para a Câmara em 2018. Turbinados pela fidelidade do eleitorado bolsonarista e/ou evangélico, por recursos governamentais, pelas emendas do orçamento secreto e ainda beneficiados pela migração partidária, PL, PP e Republicanos podem manter ou até aumentar suas atuais bancadas – em média 85% de seus atuais deputados são candidatos à reeleição.

Aos três irão juntar-se o União Brasil e o PSD. No primeiro, 86% dos atuais deputados são candidatos. Ainda que os egressos do PSL, abandonados pelo bolsonarismo, possam ter dificuldade para manter a vaga, o partido encontra-se em primeiro ou segundo lugar na disputa pelo governo da Bahia, Mato Grosso, Piauí, Goiás, Rondônia, Alagoas e Amazonas – o que pode auxiliar o desempenho dos candidatos à Câmara. O PSD é menos competitivo nos estados – está bem no Paraná, em Sergipe e Mato Grosso do Sul – mas 94% de sua bancada, que cresceu ao longo da legislatura, está se recandidatando.

MDB e PSDB, agora federado ao Cidadania, estarão presentes, ainda que sem sua antiga força. Com os 4,99% dos votos para a Câmara em 2018, o MDB teve sua bancada reduzida de 65 para 34 membros em relação a 2014 e perdeu capilaridade: há oito anos elegeu deputados em todos os estados, mas na última eleição seus representantes vieram de apenas 18 deles. De todo modo, não perdeu deputados(as) na janela partidária, 86% da bancada está se recandidatando e o partido está bem posicionado na disputa pelos governos do Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

O PSDB obteve 6,39% dos votos em 2018 e o Cidadania apenas 1,64%. A bancada tucana, que havia encolhido de 54 para 29 membros, ficou ainda menor devido à migração partidária – atualmente o partido conta com 22 deputados. A perda foi “compensada” com os setes parlamentares do Cidadania. Mas os tucanos vivem situações difíceis em Minas, onde seu candidato ao governo não pontua, e São Paulo, onde não é certo que chegue ao segundo turno. Em 2018, os dois estados foram responsáveis por 38% da bancada eleita.

A esquerda terá quatro representantes: PSB, PDT e mais duas federações: PT/PC do B/PV e PSOL/Rede. As federações devem conquistar mais vagas que o atual somatório de seus partidos. O PT, que obteve a segunda votação para a Câmara em 2018 (10,21%), pode se beneficiar do efeito arraste da candidatura Lula. 94% de sua bancada é candidata à reeleição e o partido é competitivo na disputa pelo governo no Rio Grande do Norte, São Paulo e Piauí. PSOL e Rede contam com bons puxadores de voto.

PSB e PDT obtiveram 5,2% e 4,16% respectivamente dos votos em 2018, mas poderão ter suas bancadas reduzidas. Os socialistas perderam 25% de sua força em função das migrações e estão com dificuldades em seu principal bastião – Pernambuco. Compensação parcial pode vir de bons desempenhos no Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Rio de Janeiro. O PDT perdeu 32% de sua bancada e enfrenta dificuldades no Ceará, estado responsável por 1/5 dos eleitos em 2018.

Aos 11 partidos já mencionados devem, mas não é certo, se somar o Novo e o Podemos. O Novo manteve os oito representantes eleitos em 2018 e deve reeleger Romeu Zema em Minas. A votação obtida para a Câmara na eleição passada (3,05%) o favorece, mas é preciso considerar que parcela de seu desempenho se deu na cola do bolsonarismo, do qual se desgarrou. O PODEMOS enfrenta situação menos tranquila. Sua bancada, mesmo com a incorporação do PHS, diminuiu durante a legislatura, o partido não é competitivo em nenhum estado e, ao contrário de 2018, não tem candidato à Presidência da República. Há quatro anos foram 2,45% dos votos para a Câmara, mas a atual eleição será mais difícil.

Por fim, a grande incógnita fica por conta dos seis partidos que, em 2018, não atingiram o patamar de 2%, estabelecido para 2022. Solidariedade, PTB e PROS chegaram a 1,85%, 1,86% e 1,87% respectivamente, mas perderam parte expressiva das parcas bancadas eleitas. No primeiro a perda foi de 38%. Entre os trabalhistas, que parecem estar em fim de linha, a evasão foi de 70%. O PROS viu 50% da bancada ir embora. O Avante, com 1,66% dos votos em 2018, e o PSC, com 1,57%, terão que suar a camisa para crescer. Finalmente, o Patriotas teve apenas 1,39% dos votos para a Câmara, mesmo surfando na onda bolsonarista, e sobreviveu graças à incorporação do PRP – mas a fusão não implicou em aumento da pequena (cinco) bancada eleita. Esses seis partidos remam contra a maré e suas chances parecem pequenas contra legendas que se fortaleceram ou encontram-se em melhor situação. Os que não alcançarem a cota dificilmente manterão suas bancadas na próxima legislatura.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo*

Publicado no Jota

Uma organização federativa justifica, por si só, a vigência do bicameralismo em um arranjo institucional democrático. Mas no Brasil, assim como em muitos outros países, o Senado é muito mais do que uma instância de representação dos estados federados. No espírito do sistema de freios e contrapesos inaugurado pela experiência norte-americana, o bicameralismo brasileiro é simétrico, o que significa que a Constituição distribui de forma equilibrada os poderes legislativos entre as duas casas: tanto Câmara como Senado podem iniciar legislação. São poucas, ainda que importantes, as atribuições exclusivas de cada uma delas, e uma funciona plenamente como revisora da outra.

Isso tem, por certo, implicações nas relações com o Governo, já que serão duas as instâncias com as quais o Executivo terá que negociar sua agenda, especialmente se a composição partidária for significativamente diferente de uma para a outra. Certamente, não basta que determinada instituição tenha autoridade institucional para funcionar como instrumento de controle sobre outra – ela precisa ter condição política de fazê-lo. Um Senado e uma Câmara governistas tenderão a ser mais lenientes com equívocos ou omissões do Executivo. Mas basta que uma das duas casas não o seja para que o sistema de controle possa funcionar.

Sob Bolsonaro, os brasileiros puderam ter uma boa ideia da importância de tudo isso. Nos primeiros dois anos de governo, o Senado, sob a presidência de Davi Alcolumbre (União Brasil), esteve mais alinhado ao Governo do que a Câmara dos Deputados. Já na presidência desta última, Rodrigo Maia sempre se prontificava a dizer o que poderia ou não passar, operando com autonomia na condução da agenda legislativa e funcionando como um anteparo às tentativas mais reacionárias do governo.

No segundo biênio, a situação se inverteu. Enquanto o Governo investia de forma determinante na vitória de Arthur Lira (PP) sobre Baleia Rossi (MDB) e com isso selava a aliança com o Centrão, no Senado a eleição de Rodrigo Pacheco (PSD), contra a também emedebista Simone Tebet, não pode ser creditada à intervenção governamental. Embora contasse com a simpatia do Governo, a candidatura do senador mineiro saiu vitoriosa graças a um arco de alianças ideologicamente diverso e que ia da direita à esquerda, incluindo o apoio declarado do PT.

Arthur Lira se revelou um aliado fidelíssimo do Planalto, apenas demarcando de forma cautelosa sua diferença com o Governo no episódio da votação da proposta de emenda constitucional que tornava obrigatória a impressão do voto. Se Rodrigo Maia afirmava não levar a frente um processo de impeachment de Bolsonaro por falta de apoio político para tanto, Lira nunca cogitou em fazê-lo uma vez que isso romperia o acordo básico entre o Centrão e o Governo, a saber, garantir a qualquer custo a sobrevivência desse último.

Por outro lado, Rodrigo Pacheco adotou uma postura de independência relativa do Palácio do Planalto, distanciando-se de forma explícita das investidas autoritárias do presidente da República. A existência de um bloco majoritário, onde se mesclavam senadores oposicionistas e independentes, logo se fez sentir na CPI da COVID. Em que pese a abertura da CPI só ter ocorrido após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o fato é que sua composição, ao configurar um quadro onde o Governo era minoria – algo que seria inconcebível na Câmara – já permitia ver a tendência mais geral da casa.

Para 2023, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco são fortes candidatos a continuar presidindo suas respectivas casas. A reeleição para as presidências no Congresso é vedada no interior de uma mesma legislatura, mas permitida na passagem de uma para outra.

Em 2019 Lira foi eleito para a Presidência da Câmara com 302 votos e desde então sedimentou sua liderança. Nesse meio tempo, o Centrão cresceu de forma expressiva. A opção partidária feita por Bolsonaro depois de romper com o Partido Social Liberal (PSL), o acesso progressivo a postos-chave no Governo e a vultosas parcelas do Orçamento da União, permitiram que Partido Liberal (PL), Progressistas (PP) e Republicanos aumentassem suas bancadas de 33, 38 e 30 deputados(as), respectivamente, para 77, 58 e 44, entre o primeiro e último ano da legislatura. Juntos passaram a controlar 34,9% da representação na casa e, com os recursos disponíveis, é possível que ainda ampliem sua força após a eleição. Segundo a Folha de São Paulo, eles estão entre as cinco legendas que mais aumentaram o número de candidatos em relação a 2018 – o PL de Bolsonaro dobrou o número de postulantes. Derrotar Lira em 2023 não é tarefa impossível, mas será muito difícil.

No Senado, o Centrão também cresceu. Os três partidos acima referidos controlam hoje, levando em conta os titulares e não os suplentes em exercício temporário, 21% das cadeiras na casa – eram 12% por ocasião da posse. E o PL, particularmente, pode crescer nessa eleição graças ao investimento do bolsonarismo em nomes competitivos. Mas isso não deve ser suficiente para superar a aliança mais ampla que deve se formar em torno de Rodrigo Pacheco. Ademais, o PSD é o partido com mais chance de formar a maior bancada na casa.

Tudo isso vem temperado por uma questão crucial – quem será o próximo presidente da República. A democracia, nas palavras de Adam Przeworski, é a incerteza institucionalizada; o desfecho das disputas é, dentro de certos limites, imprevisível. Nenhuma força política tem a garantia da vitória em uma eleição, mas todas, sem exceção, têm que aceitar o resultado – o que Bolsonaro vive ameaçando não fazer.

Se Lula vencer, o que parece mais provável, a recondução de Arthur Lira em 2023 abrirá um período de árdua negociação. A Presidência da Câmara acumula muito poder. E na atual gestão sua caixa de ferramentas se viu robustecida por uma centralização ainda maior da agenda e das dinâmicas legislativas – consubstanciada na redução da capacidade de obstrução por parte da minoria, no encurtamento do tempo de debate das proposições por meio de comissões especiais ou grupos de trabalho e na expansão das iniciativas votadas em regime de urgência e/ou de modo remoto.

Se Bolsonaro vencer, possibilidade que não se pode descartar, o Senado será crucial para a democracia brasileira. Ainda que a Câmara tenha a prerrogativa constitucional de iniciar a apreciação dos projetos que tem origem no Executivo, o Senado, instância revisora, pode barrar toda e qualquer proposição. Basta derrubá-la, ou simplesmente deixar de analisá-la.

Além disso, caberá ao Senado aprovar as designações para a Procuradoria Geral da República (PGR) para pelo menos duas vagas para o STF. Desde a redemocratização nenhuma indicação para a PGR foi recusada. No que se refere ao STF, somente no governo de Floriano Peixoto, um presidente teve suas indicações barradas. Mas depois do que se viu neste mandato presidencial, algo pode mudar. Como dito antes, o Senado tem poder institucional para tanto. A questão é sempre política.

*Carlos Ranulfo F. Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.