por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Jota

Uma das grandes contribuições da democracia à humanidade foi criar as condições para que os conflitos que atravessam a sociedade sejam resolvidos de forma pacífica. Para que isso aconteça, é preciso compromisso com regras estabelecidas em processos livres e justos, além de disposição para negociação e cooperação. Em contextos de polarização, no entanto, isso pode tornar-se muito difícil.

Giovanni Sartori, em seu clássico estudo sobre o tema (Partidos e Sistemas Partidários), caracterizava os processos de polarização com base na capacidade dos partidos situados nos extremos do espectro ideológico imprimirem uma dinâmica centrífuga ao processo político, desidratando dessa maneira as alternativas colocadas ao centro. Nos dias de hoje, ao se analisar a polarização, a atenção não se volta exclusivamente aos partidos. É para a sociedade que se olha.

Um país entra em um processo de polarização quando as pessoas passam a alinhar suas preferências sobre as mais diversas questões a partir da redução das questões sociais e políticas a uma única dimensão, seja ela expressa em termos de esquerda/direita, religião, etnia, ou simplesmente como um confronto entre “nós” e “eles”.

À medida que isso ocorre, ou seja, que as preferências se superpõem, a sociedade vê-se dividida entre grupos relativamente homogêneos e distantes entre si. A multidimensionalidade da esfera pública ameaça entrar em colapso e com isso a diversidade que alimenta a democracia. O passo seguinte é o aumento da hostilidade entre os diferentes grupos.

A polarização é hoje um fenômeno mundial, fortemente relacionada ao crescimento do populismo de direita. Ainda que possua raízes na sociedade, ela é alimentada e potencializada por um discurso que dirige sua intolerância ao multiculturalismo, à diversidade social e às instituições da democracia liberal. É, portanto, caracterizada por forte assimetria em sua origem. Por isso, ao crescimento do populismo de direita não corresponde, na grande maioria dos casos, a emergência de um populismo de esquerda, mas um movimento de defesa da democracia.

No Brasil, a eleição de 2018 foi polarizada a partir do surgimento de um candidato de extrema direita. Seguindo a receita dos autocratas modernos, Bolsonaro conseguiu traduzir as tensões latentes no país como se os eleitores estivessem diante de uma escolha entre um país ordeiro, de valores cristãos e sem corrupção ( o “nós”), e a velha política (a “deles”), que estaria colocando tudo isso em risco. A partir de então começou a ser traçada a linha, tão artificial quanto qualquer fake news, que dividiu o país em duas partes.

A assimetria foi evidente. Em estudo baseado em survey, Fuks e Marques (Afeto ou ideologia: medindo a polarização no Brasil) mostraram que a polarização na eleição de 2018 foi predominantemente afetiva, relativa a sentimentos de afeição/desafeição e não a diferenças programáticas. E, enquanto os eleitores de Bolsonaro situavam-se claramente à direita, os que haviam votado em Haddad assumiam posições próximas ao centro – refletindo a inexistência de um polo tensionando a disputa em direção à esquerda.

Na atual eleição, o “nós” e “eles” continua sendo uma fabulação emanada a partir da extrema direita. Para tentar vencer, Bolsonaro e companhia criaram uma ficção – os comunistas vão tomar o poder, nossa bandeira será vermelha, as igrejas serão fechadas, os bandidos soltos e a família destruída. E, por incrível que pareça, temos milhões de brasileiros que acreditam em tudo isso.

Diante disso, torna-se inevitável que outros tantos milhões passem a olhar com estranheza os seguidores de Bolsonaro – de onde surgiu essa gente? O sentimento passa a ser o de que existe um muro a separar esses tantos milhões daqueles que ostentam um adesivo com o número 22 ou uma bandeirinha do Brasil tremulando no carro.

Acontece que nessa eleição, se comparada a de 2018, o muro de fato ficou mais alto. E a razão é simples: um eventual segundo mandato de Bolsonaro constitui uma ameaça real à democracia. Não estamos apenas diante de palavrório usual em campanha eleitoral. Estamos perante comportamentos fartamente anunciados. Os sinais são tão evidentes que Bolsonaro tratou de desconversar sobre a ampliação do STF. Mas os outros tantos milhões, esses que se indignaram com as abjetas palavras da senhora Damares sobre o abuso sexual de crianças, já sabem que não se pode acreditar em nada do que diga o atual presidente.

Derrotar Bolsonaro não é uma tarefa da esquerda. A esquerda sequer tem força para tanto. Por isso, ao centro e a todo vapor. Derrotar Bolsonaro é tarefa de todos aqueles que consideram essencial viver em uma democracia, sejam eles de esquerda, centro ou direita, chamem-se Boulos, Tebet ou Amoedo. Se uma ampla frente não foi possível em 2018 ou no primeiro turno deste ano, ela está se concretizando no segundo. E em consonância com essa convergência cabe à campanha de Lula reconhecer, em alto e bom som, que o próximo governo não será do PT. O que está em jogo não é se vai ou não “dar PT”. O decisivo é saber se vai “dar democracia”.

Governar depois desses quatro anos de destruição deliberada não será fácil, disso sabemos todos. Haverá urgência de retomar um crescimento associado à inclusão social e econômica. Será preciso retomar políticas públicas e reestruturar instrumentos para garanti-las nas mais diversas áreas. Mas os desafios ficarão ainda maiores se não for desarmada a bomba da radicalização. Também por isso, ao centro e a todo vapor. Não se enfrenta um movimento de extrema direita aglutinando forças à esquerda. É a partir do centro que se torna possível dialogar com forças políticas e setores sociais que, por uma razão ou outra, se mantém na órbita do ex-capitão, mas que dele podem se descolar. Uma vitória de Lula não provocará, é óbvio, o desaparecimento do bolsonarismo. Mas como expressão de uma ampla frente democrática permitirá que a retórica delirante que o caracteriza seja gradualmente isolada.

Depois do impeachment de Dilma, da estrondosa derrota eleitoral na eleição municipal de 2016, dos escândalos na Petrobrás, da prisão de Lula, não deixa de ser irônico que caiba ao PT liderar um movimento dessa ordem. O partido mostra sua força, mas não deve deixar que o sucesso, em caso de vitória, lhe suba à cabeça. Os próximos quatro anos servirão para rearrumar a casa, isolar os setores que apostam no retrocesso e superar a crise iniciada após 2014. O que importa é que em 2026, quando esquerda, centro e direita estiverem novamente apresentando seus candidatos, o Brasil mantenha-se democrático.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em ciência política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de “Retirando as cadeiras do lugar: migração partidária na Câmara dos Deputados”, coautor de “Governabilidade e representação política na América do Sul” e coeditor de “La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI”. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no JOTA

Há duas maneiras pelas quais um partido pode morrer. Uma é pela falta de votos, que podem minguar eleição após eleição ou sumir de vez. Outra é de caráter programático – nesse caso o partido pode até se manter com alguma expressão política, mas sua denominação não faz mais jus à sua prática política. O PSDB enquadra-se nos dois casos.

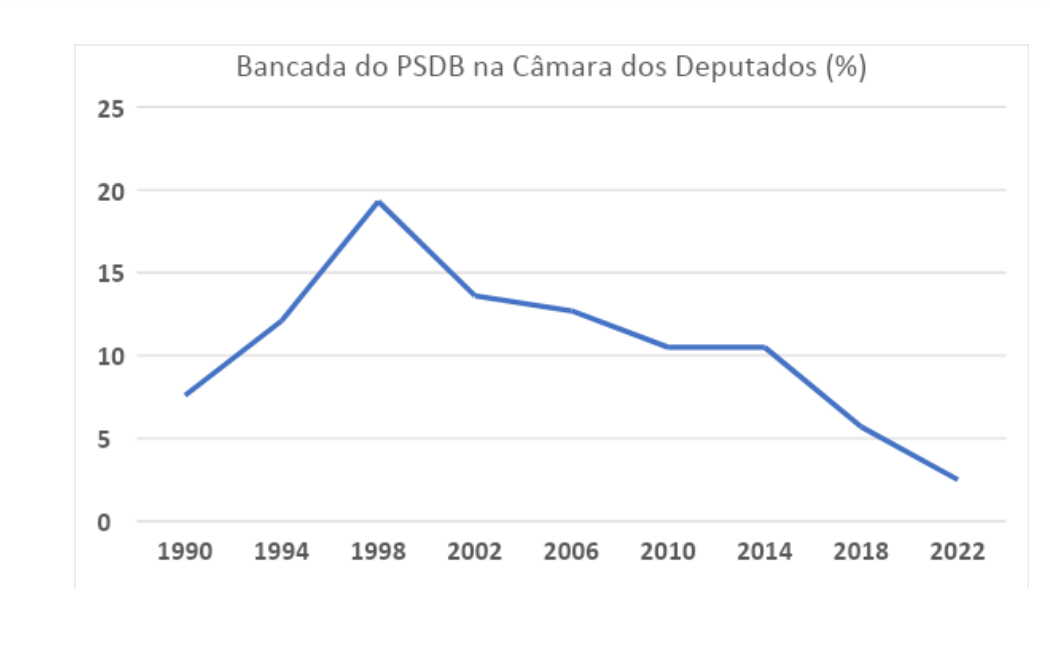

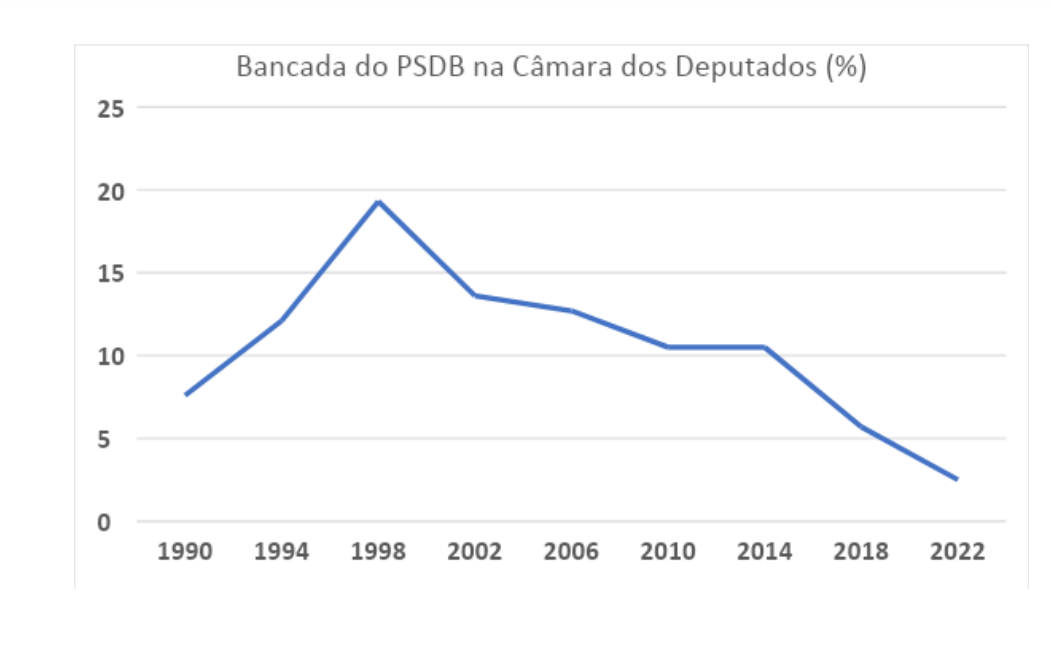

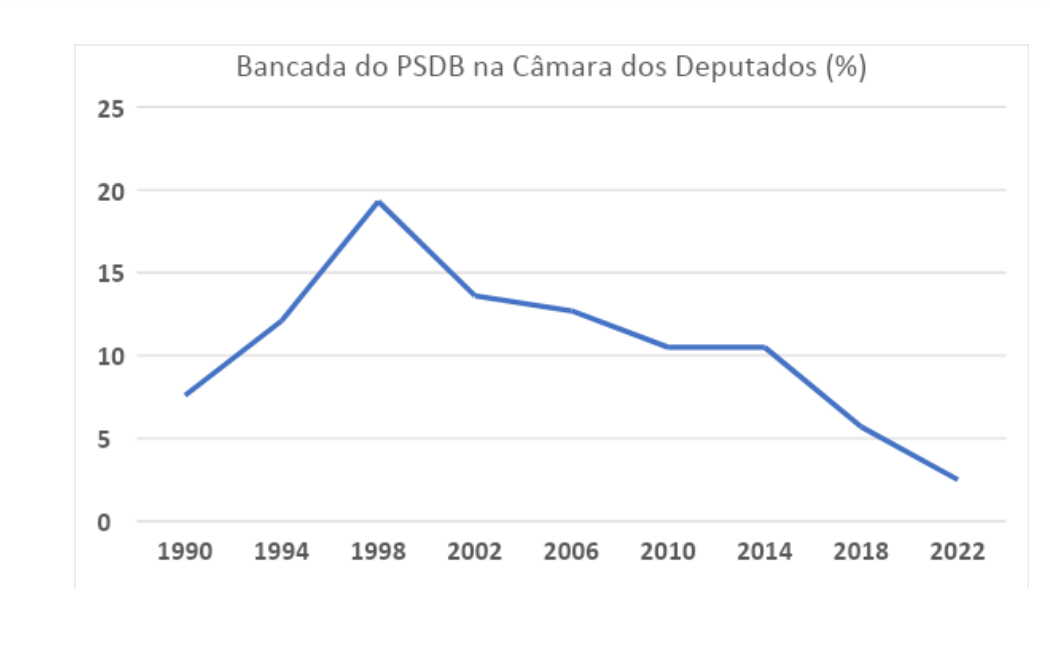

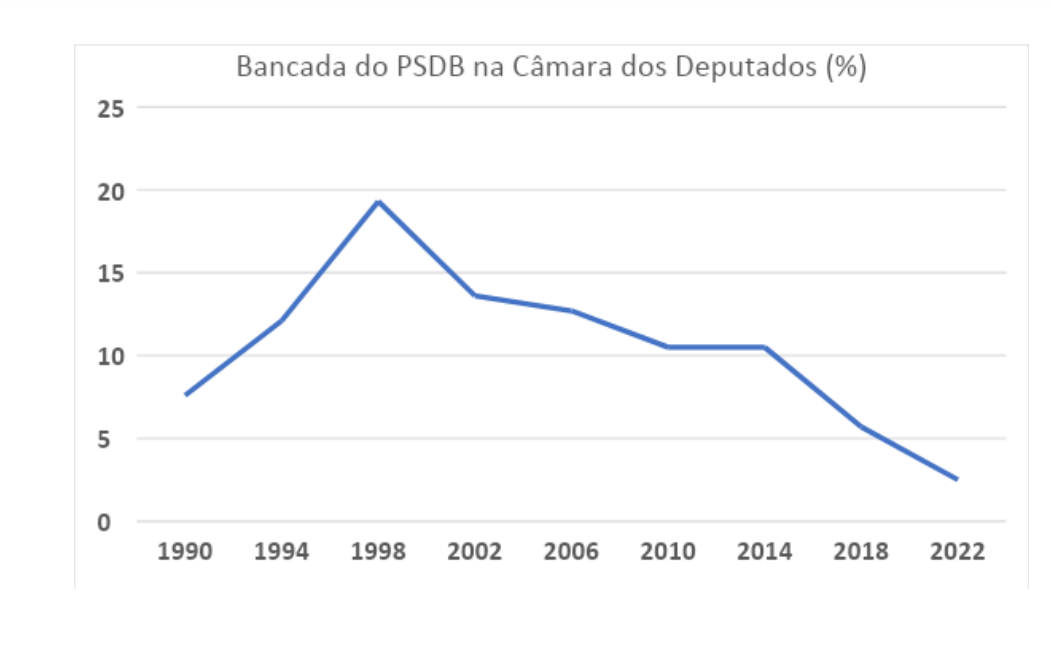

O gráfico abaixo mostra o percentual de deputados eleitos pelo partido para a Câmara entre 1990, sua estreia eleitoral, e 2022.

Os números falam por si. Saindo das costelas do MDB, os tucanos conquistaram 7,6% das vagas na Câmara em 1990 – foram 76 representantes eleitos. O percentual cresceu até 1998: 99 vagas, o que dava ao partido 19,3% dos votos na casa.

A partir de então tem início um declínio que, aos olhos de hoje, parece irreversível. A lenta queda tem dois momentos distintos. O primeiro corresponde ao período dos governos petistas, entre 2002 e 2014. O PSDB – tal como aconteceu com seu aliado de primeira hora, o DEM – sentiu a longa permanência na oposição e viu sua representação recuar até 10,5 da Câmara em 2010, percentual que se repetiu em 2014. Nesses dois anos, o partido dependeu crucialmente de São Paulo e Minas Gerais para manter uma bancada de porte médio. Tanto em 2010 como em 2014 os dois estados contribuíram com 39% dos deputados eleitos pelos tucanos.

A eleição de 2018 marcaria o segundo momento da queda, quando o partido teve sua força na Câmara reduzida a 5,7% das cadeiras. A situação piorou ainda mais em 2022: foram apenas 13 representantes eleitos, 2,5% da casa. O partido que governou o país durante oito anos viu-se reduzido a uma legenda de pequeno porte. Nos dois anos em questão, sua bancada em São Paulo ficou restrita a seis e cinco deputados respectivamente – para efeito de comparação, entre 1990 e 2014 o partido elegera em média 14 deputados no estado. Em Minas, foram cinco eleitos em 2018 e apenas dois em 2022.

O resultado só não foi pior devido à federação constituída com o Cidadania – federados, os dois partidos elegeram 18 deputados. A federação PSDB/Cidadania obteve a oitava votação para a Câmara dos Deputados. Com 4,52% dos votos válidos seu desempenho foi ligeiramente superior ao da federação PSOL/REDE, que chegou a 4,29%. A avaliar pela magnitude do recuo após 2014 os tucanos, mantida ou não a federação, têm motivos de sobra para se preocupar com a cláusula de barreira para 2026.

Se o primeiro momento do recuo pode ser explicado pelas dificuldades impostas pelo período na oposição aos governos petistas, o segundo nada tem a ver com isso. A bem da verdade, o partido chegou a ensaiar um crescimento logo após o impeachment de Dilma. Na eleição municipal de 2016, os tucanos elegeram 803 prefeituras, ficando atrás apenas do MDB. Sua votação agregada foi a maior do país – 17.612.608 votos, um crescimento de 25% em relação a 2012. Um céu de brigadeiro parecia descortinar-se e 2018 estava logo à vista.

Mas eis que surge Bolsonaro, a consequência não prevista do movimento iniciado com a interrupção do mandato de Dilma. Em Minas Gerais, o partido perdeu uma disputa que parecia fácil contra o desgastado governo de Fernando Pimentel (PT). A poucos dias da votação em primeiro turno, Romeu Zema foi “descoberto” pelo eleitor de Bolsonaro e saltou de um dígito nas pesquisas para a liderança da corrida sucessória e a posterior vitória em segundo turno. Em São Paulo, o partido se salvou: na ausência de um candidato que caísse na preferência do eleitorado bolsonarista, os tucanos emplacaram o “bolsodoria”.

Mas a eleição de João Doria já dizia tudo. O PSDB havia perdido para a extrema direita o lugar de elemento de contenção ao PT. Carente de base social, o partido atravessou o período dos governos Lula e Dilma ancorado no antipetismo e de uma hora para outra perdeu seu ponto de apoio fundamental junto ao eleitorado. O combate ao PT havia passado às mãos de Bolsonaro e seria conduzido a seu estilo. Pior ainda, na visão do ex-capitão o PSDB passou a ser apresentado como parte da herança maldita – comunista, anticristã e inimiga da família – que estaria levando o país à derrocada. Tucanos e petistas seriam farinha do mesmo saco.

A segunda morte do partido tem um ponto crucial em 2014 quando Aécio Neves optou por não reconhecer a vitória de Dilma na eleição presidencial e colocar em dúvida, sem qualquer evidência, a contagem de votos. Inusitado e estranho às práticas democráticas, o gesto seria posteriormente citado por Bolsonaro em seus ataques ao TSE. A partir de então, o PSDB, conduzido pelo ex-senador mineiro, dedicou-se a tramar a interrupção do mandato de Dilma, abandonando toda e qualquer “reserva institucional” e trabalhando pela obstrução legislativa radical do governo eleito.

A descaracterização do partido manteve-se no já referido “bolsodoria”. Mais do que uma estratégia de campanha, a eleição de Doria representou o afastamento dos tucanos, em seu berço, de sua linhagem histórica. Ao longo do primeiro mandato de Bolsonaro, o PSDB adotou uma postura dúbia. Se não aderiu ao governo, tampouco foi capaz de se posicionar de maneira firme frente as suas medidas mais absurdas. Na votação da PEC que instituía o voto impresso, a bancada na Câmara rachou ao meio e o então deputado Aécio Neves se absteve.

Em 2022, o partido decretou sua segunda morte. Indiferente à farta evidência disponível a respeito do caráter autoritário do governo Bolsonaro e dos reiterados sinais quanto aos riscos de um segundo mandato, o Partido da Social-Democracia Brasileira abandonou em definitivo qualquer pretensão de fazer jus à sua denominação e se escondeu, para usar as palavras de Simone Tebet (MDB), por detrás da neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. Como se não bastasse, seu candidato ao governo de São Paulo acionou o modo desespero e correu ao aeroporto para recepcionar o candidato do PL à Presidência. Enquanto isso, Fernando Henrique Cardoso, Tasso Jereissati e José Serra, para citar os nomes de maior destaque, declaravam apoio a Lula.

O PSDB acabou e não há nada a comemorar. Na sua ausência, o vazio deixado pela centro-direita foi ocupado pelo mais truculento e reacionário movimento que o país vivenciou desde a redemocratização.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Argumentar que não há riscos para regime no país é desconsiderar que a atuação das instituições pode mudar a depender das pessoas que ali estão e das pressões a que estão submetidas

Carlos Ranulfo de Melo

Publicado no Nexo Jornal

A pergunta acima pode ser respondida de várias maneiras. No entorno de Bolsonaro, a resposta está na ponta da língua: seremos uma democracia se o STF (Supremo Tribunal Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) deixarem o governo trabalhar, a imprensa for responsável, os valores tradicionais da família forem respeitados, o amor à pátria e a Deus estiverem acima de tudo e o PT for extirpado.

Uma segunda resposta foi vocalizada por Ciro Gomes (PDT) em seu apoio envergonhado a Lula. Segundo o ex-candidato, a democracia não corre risco, seja qual for o vencedor no segundo turno. Diga-se de passagem que alguns poucos cientistas políticos compartilham essa visão.

A resposta bolsonarista não merece muitos comentários, até porque o atual presidente e seus apoiadores mais próximos não têm qualquer credibilidade para discutir o tema. O que eles imaginam como uma democracia dos sonhos nem democracia é – é o governo, sem qualquer limite constitucional, do ex-capitão.

A segunda resposta pode provocar mais danos. Seus defensores acreditam que as instituições democráticas têm funcionado bem, são fortes e resistirão a qualquer tentativa de retrocesso. É verdade que a democracia sobreviveu ao primeiro mandato de Bolsonaro. O STF e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se destacaram nesse ponto, tivemos uma CPI no Senado e as propostas mais reacionárias foram barradas. Bolsonaro colocou na PGR e na Polícia Federal alguém para protegê-lo, mas não conseguiu controlar por completo nenhuma das duas instituições. Neutralizou a Câmara dos Deputados e com isso se livrou de um processo de impeachment, mas isso é do jogo.

O problema de se argumentar que a democracia não corre riscos é desconsiderar que a atuação das instituições pode mudar a depender das pessoas que ali estão e das pressões a que estão submetidas. Regras podem ser alteradas e com isso abrir opções, antes não existentes, para retrocessos. Ou alguém duvida que o bolsonarismo possa investir em um aumento no número de juízes no STF para com isso deixar o caminho livre para aventuras autoritárias? Regras também podem ser objeto de uma interpretação a gosto da maioria existente – como foi o caso da transformação das pedaladas fiscais em crime de responsabilidade para legalizar o impeachment de Dilma.

Isso nos leva à terceira maneira de responder à pergunta do título: no caso de um segundo mandato de Bolsonaro não é possível afirmar com segurança que teremos uma democracia em 2026. Quem acompanha a política pelo mundo sabe que o tempo é variável crucial: autocratas modernos não tentam subverter a democracia pelo golpe. Segundos, e por que não, terceiros mandatos, são essenciais para que se avance passo a passo. No caminho, vai se contabilizando a adesão consciente de setores das elites política, econômica e social, além da aquiescência de parcelas do eleitorado que priorizam a satisfação de seus objetivos prioritários – morais, financeiros ou de outra ordem – à preservação da democracia.

Nesse processo, mesmo aqueles que se preocupam com a democracia podem ter dificuldade de antecipar os efeitos de determinadas medidas sobre a natureza do regime e demorar a reagir. Quando “acordam”, já vivem sob outro arranjo institucional. A esse tipo de arranjo a literatura de ciência política tem chamado de autocracia eleitoral. Nele, os autocratas permitem eleições, mas o jogo a ser jogado os favorece de saída. O Estado de Direito é suprimido ou reduzido a uma caricatura na qual o controle sobre o poder não existe e os direitos individuais não são assegurados. A imprensa livre encontra-se sob cerco e a oposição, ameaçada com todas as armas possíveis, vê suas chances de vitória eleitoral reduzidas a algo próximo de zero.

Se conquistar um segundo mandato, Bolsonaro governará com um Congresso onde os partidos de direita controlam mais de 60% dos votos, seja na Câmara, seja no Senado. Nem toda a direita é bolsonarista, mas quem não o é pode ser atraído para a órbita do governo – o início das tratativas entre União Brasil e Progressistas, com vistas a uma possível fusão, aponta nesse sentido, assim como o apoio dos governadores reeleitos Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (Mato Grosso) a Bolsonaro no segundo turno.

Se na Câmara a situação não mudaria de forma significativa – teríamos a continuidade de Arthur Lira na presidência da casa – no Senado, a recondução de Rodrigo Pacheco estaria ameaçada pelo crescimento da bancada do PL. Um aliado fiel a Bolsonaro na presidência do Senado – imaginem, apenas por um instante, que estejamos falando de Flávio Bolsonaro – poderia iniciar uma crise institucional ao dar prosseguimento ao pedido de impeachment de um juiz do STF, por mais absurda que seja a fundamentação apresentada.

Ao fim e ao cabo, só é possível ter certeza de que o Brasil continuará democrático em 2026 se Lula sair vencedor no segundo turno. Esse, aliás, é o recado dado por personalidades que nada têm de petistas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os economistas responsáveis pela elaboração do Plano Real, ou os ex-juízes do STF, Joaquim Barbosa e Celso de Mello. A vitória de Lula não alterará a composição do Congresso, mas reduzirá a força de atração do bolsonarismo sobre os partidos de centro-direita e direita, o que muda por completo a dinâmica do processo político e bloqueia a possibilidade de retrocessos.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em ciência política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de “Retirando as cadeiras do lugar: migração partidária na Câmara dos Deputados”, coautor de “Governabilidade e representação política na América do Sul” e coeditor de “La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI”. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Jota

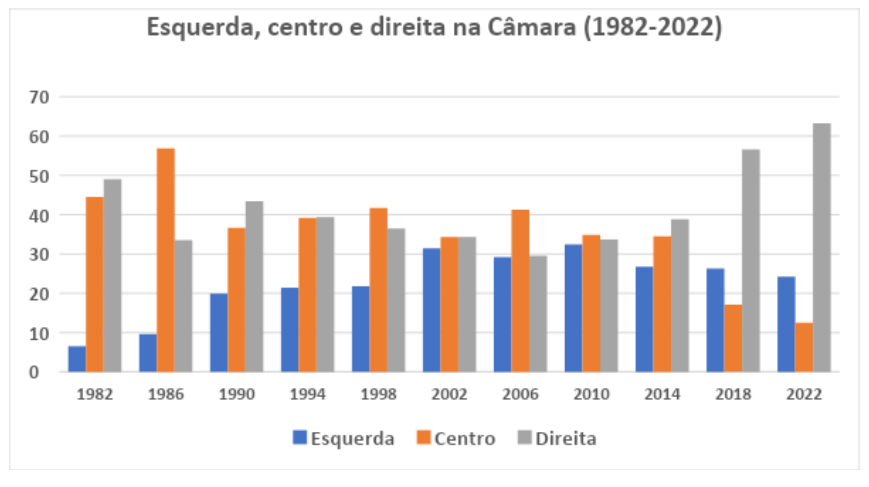

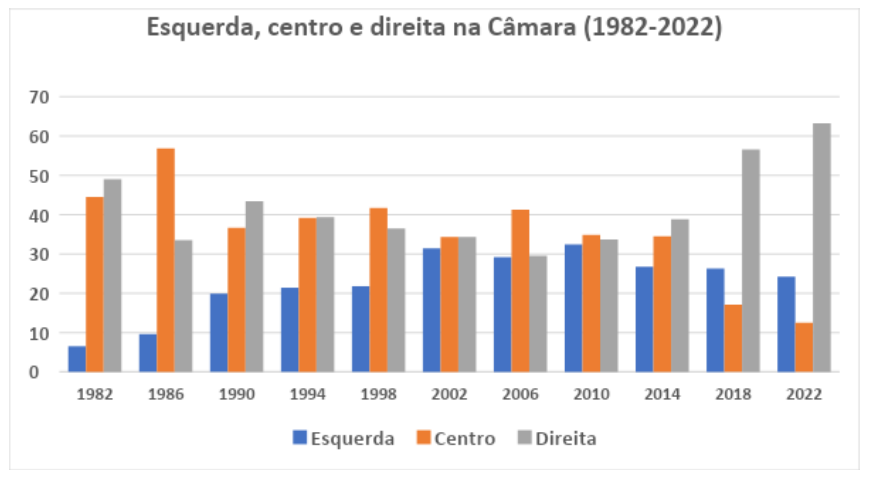

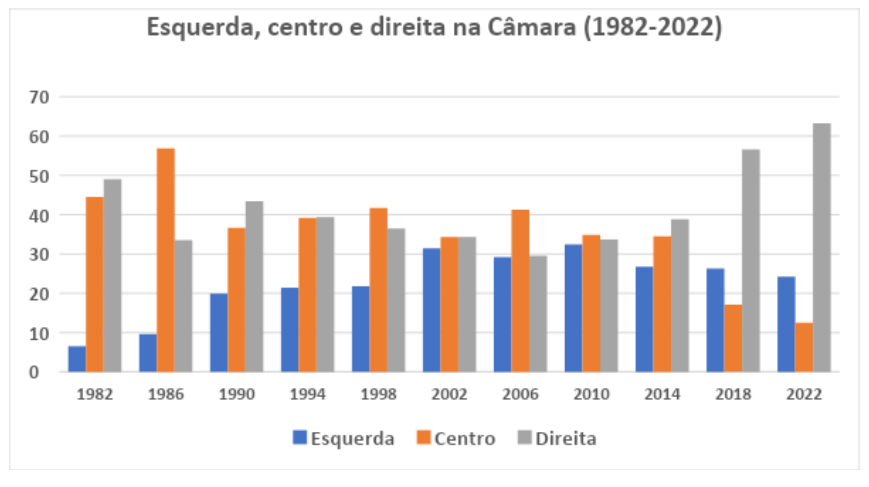

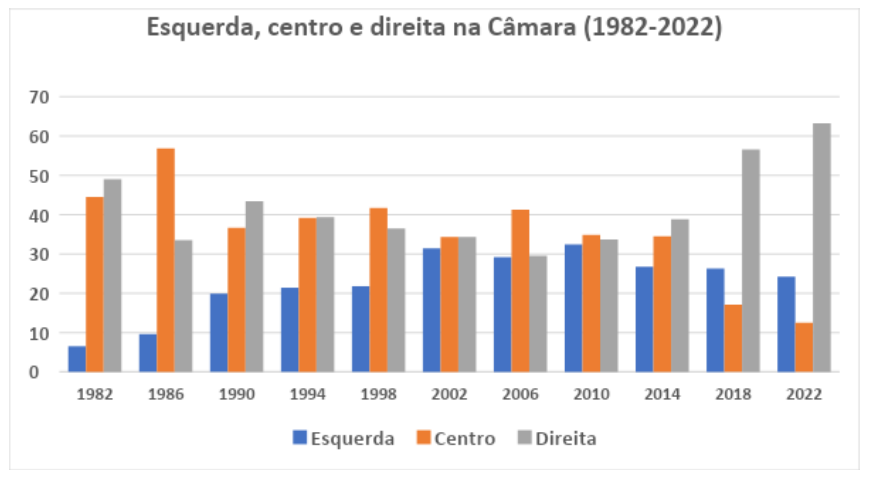

Em 2018, pela primeira vez desde a redemocratização, partidos de direita conquistaram a maioria absoluta das vagas na Câmara dos Deputados. Em 2022 essa maioria foi ainda mais ampla. Os partidos situados ao centro tiveram seu pior desempenho nas duas últimas eleições; em 2022 viram sua força cair em mais de 60% relativamente a 2014. A esquerda, em que pese o bom desempenho de Lula, também recuou e elegeu sua menor bancada desde 2002.

Esse artigo mostra como evoluiu, desde 1982, a correlação de força entre os três campos ideológicos na Câmara. Para tanto os partidos foram classificados em uma escala onde 1 corresponde às posições mais à esquerda e 10 aquelas mais à direita. Partidos situados entre 1 e 4,5 foram tratados como de esquerda, a saber, PSOL, PC do B, PT, PDT, PSB e Rede. Aqueles entre 4,6 e 6,5 foram considerados de centro: PV, MDB, PSDB e Solidariedade. O Cidadania foi classificado como esquerda até 2002 e depois passou a integrar o centro. O PTB esteve ao centro até a eleição de 2014 e depois rumou para a direita. Os demais partidos, situados entre 6,6 e 10 compuseram o campo da direita.

Para classificar os partidos foram adotados os seguintes critérios. Nos casos de PT, PSB, PDT, MDB, PSDB, PTB, PP e DEM foram utilizados dados do projeto “Representação Política e Qualidade da Democracia”, conduzido pelo Centro de Estudos Legislativos (CEL) do DCP-UFMG. O projeto posiciona os partidos acima citados na escala esquerda/direita desde a legislatura 2003/2007, tendo como base a opinião dos deputados eleitos para a Câmara. Como se trata de mostrar como evoluiu a correlação de forças entre os campos ideológicos, para a classificação de cada partido como esquerda, centro ou direita – dentro dos limites acima estabelecidos – foi considerada a média dos posicionamentos obtidos nas cinco legislaturas pesquisadas pelo projeto (2003/2007 a 2019/2023). Esta média foi mantida, acredita-se sem qualquer prejuízo, para classificar os partidos nas legislaturas anteriores (1983/1987 a 1999/2003), bem como para a que emerge da atual eleição. Para os demais partidos foi considerado o artigo “Uma Nova Classificação Ideológica dos Partidos Políticos Brasileiros” (Bolognesi, Ribeiro e Codato, 2022), que classifica todas as legendas inscritas no TSE com base em survey aplicado à comunidade de cientistas políticos em 2018.

O gráfico abaixo mostra como evoluiu a força dos campos ideológicos na Câmara dos Deputados entre 1982 e 2022. Os percentuais mostrados referem-se às bancadas eleitas. Nos comentários a seguir os dados foram desagregados por partido, o que não aparece no gráfico.

Como se percebe, os partidos de esquerda aumentaram suas bancadas da primeira eleição até 2010; nos três pleitos seguintes, no entanto, seu desempenho caiu. O campo dependeu da performance eleitoral do PT. O partido alcançou sua força máxima como resultado da eleição de 2002, quando elegeu 91 deputados e deputadas. Naquele ano, assim como em 2010, 2014 e 2018, coube aos petistas eleger a maior bancada da Câmara. Em 2022, a federação PT/PC do B/PV elegeu 79 deputados, apenas três a mais do que a atual bancada dos partidos que a compõem. Também experimentou leve crescimento a federação PSOL/ REDE, que chegou a 14 deputados.

Mas PDT e PSB recuaram de forma expressiva. O melhor desempenho do PDT ocorreu em 1990 e 1994 – foram 47 e 34 cadeiras respectivamente. Nas sete eleições seguintes o partido elegeu em média 23 representantes. Em 2022 foram 17 os eleitos, a pior marca de sua história. O PSB cresceu após 1994 com base no Nordeste. Daquele ano até 2010, sua bancada cresceu de forma contínua chegando a 35 deputados. O partido manteve a performance nos dois pleitos seguintes, mas em 2022 viu sua força se reduzir pela metade.

Os melhores desempenhos dos partidos de centro foram registrados em 1982 e 1986. Entre 1990 e 2014 as bancadas eleitas foram menores, atingindo em média 37,5% das vagas. A queda se tornou mais acentuada em 2018 e 2022, anos em que o campo recuou para 17,1% e 12,5% da representação na Câmara. O mérito pelo desempenho inicial coube ao MDB que chegou a possuir, em 1986, maioria absoluta na casa, com 260 deputados. A partir dos anos 1990, sua força diminuiu de forma sistemática, com um único momento de recuperação em 2006, quando elegeu 89 deputados e fez a maior bancada da Câmara. Em 2018 foram 34 deputados eleitos; em 2022 o desempenho melhorou e o partido chegou a 42.

Tampouco o PSDB, apesar das duas vitórias para a Presidência da República, conseguiu manter o desempenho. Depois de estrear em 1990 com 39 deputados, o partido cresceu até 1998 quando conquistou 99 vagas. Mas na oposição aos governos do PT sua bancada diminuiu de forma sistemática, até chegar aos 29 eleitos em 2018 e a apenas 18 em 2022 – já em federação com o Cidadania.

O PTB chegou a eleger 39 deputados em 1990, mas depois perdeu força e na eleição de 2022, já perfilado à direita, se viu reduzido a um representante. O Cidadania, antes de se juntar em federação com o PSDB, mantinha uma bancada de apenas 8 deputados, muito longe dos 22 eleitos em 2006. O Solidariedade caiu de 15 eleitos em 2014 para quatro em 2022.

Por fim, a direita. Em 1982, o PDS (atual PP) respondeu sozinho por 49% da representação na Câmara. Posteriormente, entre 1986 e 2014, os partidos desse campo conquistaram, em média, 36,1% das vagas em disputa. Na eleição de 2018, a direita deu seu grande salto – 56,6% dos eleitos – com o até então nanico PSL se “agigantando” na esteira de Bolsonaro. Em 2022 o crescimento se manteve e a soma das bancadas de seus partidos chegou a 63,3% da Câmara.

O DEM (anteriormente PFL) chegou a eleger 105 deputados em 1998 e manteve a liderança do campo até 2006, ainda que na ocasião sua bancada estivesse reduzida a 65 membros. Já em 2010, DEM, PP e PL elegeram bancadas semelhantes – 43, 44 e 41 respectivamente. Em 2014 e 2018, o Democratas manteve a tendência de queda e foi ultrapassado pelos outros dois partidos, o que ajuda a entender a fusão com o PSL. A recém-concluída eleição consolida a troca de comando, com o “núcleo duro” do Centrão – PL, PP e Republicanos – chegando a 188 deputados. O destaque nesse caso vai para o PL que impulsionado pelo bolsonarismo passará a controlar 99 mandatos na Câmara – o partido havia eleito 33 representantes em 2018 e já vira sua bancada aumentar para 68 graças às mudanças de partido ocorridas durante a legislatura. Completando o elenco dos maiores partidos à direita na Câmara, o PSD elegeu 42 deputados, haviam sido 35 em 2018, enquanto a bancada do União Brasil passou a somar 59 membros.

A eleição deste ano confirmou e ampliou o avanço dos partidos de direita na Câmara. Confirmou também a fragilização dos partidos – MDB E PSDB – que durante muitos anos, operando pelo centro do sistema partidário, foram peças chave no processo político nacional. Mostrou ainda que a esquerda continua enfrentado dificuldades para crescer no Legislativo, em que pese seu bom desempenho nas eleições presidenciais. Se Bolsonaro sair vencedor do segundo turno para a Presidência, será importante verificar que parcela da direita resistirá à força de atração de seu governo, mantendo-se como parte de um campo mais amplo, o da defesa da democracia. Na hipótese de vitória de Lula, não resta dúvida que a relação com o Congresso, aí incluído o Senado onde a direita também é amplamente majoritária, exigirá muitas concessões e ampla negociação.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.

por Carlos Ranulfo

Carlos Ranulfo Melo

Publicado no Congresso em Foco

Há alguns meses o percentual dos eleitores que, nas pesquisas, afirmam que sua opção de voto para presidente da República é definitiva ultrapassa os 70%. Mas quando o assunto é a escolha para a Câmara dos Deputados, a relação se inverte e, em meados de setembro, sete em cada dez eleitores ainda não sabiam em quem votar.

Parte da explicação para essa diferença está no fato de que o quadro eleitoral para a Presidência está definido há muito tempo. A dramaticidade da eleição e a polarização entre Lula e Bolsonaro clareou as opções e não deu chance a que outros candidatos adquirissem competitividade. Mas a dificuldade na escolha de um ou uma representante para a Câmara não é característica dessa eleição: o quadro se repete a cada quatro anos.

Por que isso acontece? Pode-se argumentar que o sistema presidencialista induz o eleitor a concentrar sua atenção na eleição para o Executivo de modo a deixar na sombra a divisão e autonomia dos poderes, bem como a relevância do Legislativo para o exercício do governo. O argumento ganha peso quando o presidencialismo é comparado ao parlamentarismo – nesse caso o eleitor não escolhe diretamente o primeiro-ministro; seu voto define a composição do parlamento que se torna, na maioria dos países, a instituição com autoridade para constituir e destituir, se for o caso, os governos.

Mas assim como existem diferentes parlamentarismos, também vamos encontrar tipos muito distintos de presidencialismos, a depender de como o sistema de governo se articula com outras partes do arranjo institucional. No caso do Brasil, interessa destacar, para a discussão feita aqui, que a eleição para a Câmara dos Deputados é realizada em meio a um multipartidarismo extremado e regida por um sistema de representação proporcional de lista aberta. Esse contexto em nada contribui para atenuar a tendência a que o Legislativo seja tratado como personagem secundário nas eleições. Pelo contrário, ajuda a agravar a situação ao tornar confuso o quadro de escolha apresentado ao eleitor.

Começando pelo sistema eleitoral. No modelo majoritário a eleição se define em distritos onde cada partido lança um candidato e o eleitor escolhe entre os nomes disponíveis. O vencedor é aquele que obtiver mais votos. O sistema simplifica a escolha, mas tende a gerar fortes distorções na composição do Legislativo ao sub representar os partidos minoritários e criar maiorias artificiais – o caso do Reino Unido é exemplar quanto a esse aspecto.

Os sistemas proporcionais, por sua vez, alcançam resultados mais representativos ao permitir que cada partido, ressalvada a existência de cláusula de barreira, eleja uma bancada legislativa correspondente à sua votação. A relação votos/vagas conquistadas será tanto mais proporcional quanto maior o número de vagas em disputa no distrito. Para se definir quem serão os(as) eleitos(as) é preciso primeiro saber qual a votação obtida por cada partido – por essa razão mesmo no Brasil, onde é possível votar no candidato e a grande maioria assim o faz, todo voto é necessariamente contado para o partido, o que não acontece nos sistemas majoritários.

Em síntese, os sistemas proporcionais foram concebidos de forma a direcionar os eleitores aos partidos, já os majoritários focam nos candidatos. A originalidade do sistema brasileiro é ser um sistema proporcional que induz o eleitor a priorizar o(a) candidato(a) ao partido. E isso graças à lista aberta. Os partidos apresentam suas listas e os eleitores escolhem um nome. Definidas as vagas a que cada partido tem direito, elas serão ocupadas pelos nomes mais votados. A disputa eleitoral transforma-se em uma competição entre nomes e não entre partidos. O voto no partido interessa ao conjunto dos que integram a lista – todo voto é contado para a legenda, o que aumenta a chance de todos – mas a cada candidato(a) interessa mais ainda maximizar sua própria votação. Por isso, o material “padrão” de quem busca uma vaga no Legislativo destaca apenas o seu nome e seu número. O partido quando aparece, salvo honrosas exceções, está em letras miúdas.

Pode-se imaginar que, ao estimular a personalização do voto, o sistema de lista aberta pudesse criar um vínculo entre representantes e eleitores. Mas se era essa a intenção, o fracasso é completo e a reiterada constatação de que a grande maioria dos eleitores define seu voto na véspera da eleição é evidência incontestável nesse sentido. O mesmo pode ser dito quanto ao fato de que, eleição após eleição, esses mesmos eleitores sequer se lembram em quem votaram. Ao fim e ao cabo, se a lista aberta consolidasse vínculos, o Brasil não teria uma das maiores taxas de renovação para o Legislativo entre as democracias. Renovação, diga-se, que longe de expressar um movimento da sociedade em busca de um Congresso de melhor qualidade, apenas revela que a cada eleição a grande maioria do eleitorado sai a procura, na última hora, de alguém para chamar de seu ou sua representante.

O quadro se completa quando se introduz o sistema partidário. São 32 os partidos registrados no TSE e o número de candidatos que cada um pode lançar corresponde a 100%+1 das vagas disponíveis em cada estado. Aos partidos interessa completar a lista pois mesmo os que não têm qualquer chance de eleição somam votos para a legenda. Tudo somado, sistema eleitoral + sistema partidário, o resultado é uma avalanche de candidatos à procura de eleitores que, por sua vez, dispõem de escassa informação para orientar a escolha a ser feita.

Nessa eleição são mais de dez mil candidatos disputando as 513 vagas da Câmara. Isso significa que teremos um enorme batalhão de derrotados, e por detrás deles milhões e milhões de eleitores que sentem que “perderam” o voto já que sua referência foi o candidato e quase nunca o partido. A maioria dos eleitores sequer sabe de que partido se trata ou que seu voto conta para o partido e irá eleger alguém que ele ou ela desconhece.

Partidos são decisivos em uma democracia. Entre outras coisas, quando estruturam a competição eleitoral eles servem como orientação ao eleitor. Facilitam a escolha porque exigem menos informação – é muito mais fácil conhecer os posicionamentos dos partidos do que o que pensa cada candidato a deputado. Tão importante quanto, eles tornam mais clara a vinculação entre a disputa pelo Executivo e a eleição para o Legislativo. São os partidos que linkam os nomes que concorrem a uma vaga na Câmara aos candidatos que almejam o Palácio do Planalto. Sem eles as disputas se desvinculam com mais facilidade e a escolha feita pelo eleitor para o Legislativo parece não ter relação com o voto dado para a Presidência.

A maioria dos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral não significa absolutamente nada para o eleitorado. Muitos são siglas vazias de conteúdo, como o recém-criado União Brasil, ou cuja denominação encontra-se em clara contradição com o perfil de seus membros – como mostra o conservadorismo do Progressistas ou o reacionarismo bolsonarista no Partido Liberal. São partidos incapazes de servir como referência nas eleições. E a representação proporcional de lista aberta, em vigor desde 1946, nunca contribuiu para melhorar o quadro. Pelo contrário.

Carlos Ranulfo Melo é doutor em Ciência Política, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos. Autor de Retirando as Cadeiras do Lugar: Migração Partidária na Câmara dos Deputados, coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul e coeditor de La Democracia Brasileña: Balance y Perspectivas para el Siglo XXI. Tem artigos publicados sobre partidos, estudos legislativos e instituições comparadas com foco no Brasil e nos países da América do Sul.